不具合報告スレッド

-

投稿者投稿

-

2021.4.1 15:54

初心者ですが楽しく学ばせていただいております。

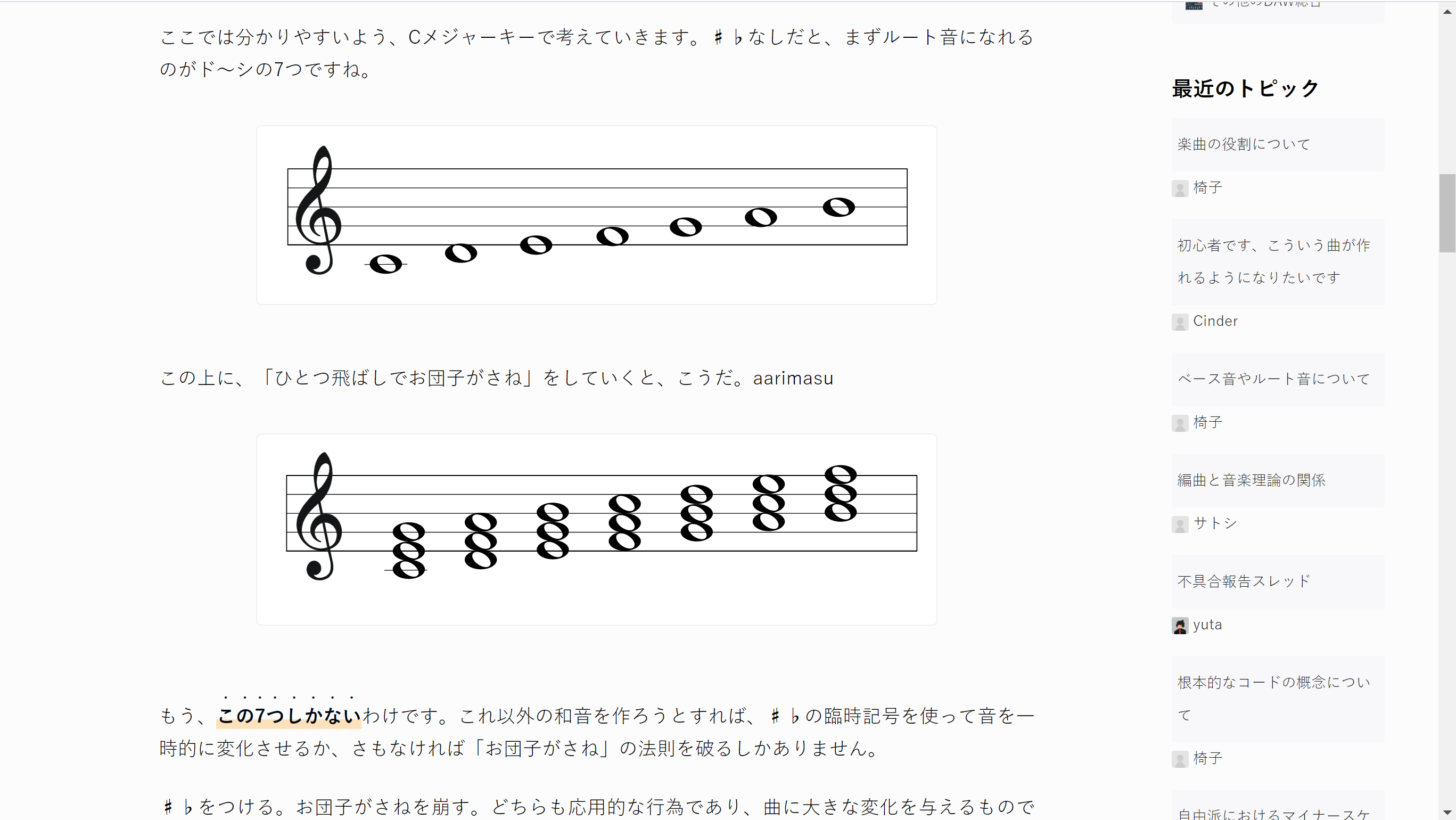

コード編1章の5 六つの基調和音の一ページ目序盤にaarimasuという文字列が

意図的なものでしたらごめんなさい!2021.4.11 20:39誤字と思われるものがあったので報告します

https://soundquest.jp/category-archive-chord/

上のページで接続系理論を説明している文の中に、

『2つのコードを繋げた際に章じる曲想を論じます。』とありますが、

章じる→生じるではないでしょうか。

2021.4.23 14:23大変お世話になります。

クラシックの転調基礎技法にでてくる最後の譜面ですが、

へ音記号の調合がずれてるのと、

2回めに出てくるIIIは1転ではないのではなかろうかと思います。2021.4.30 01:14メロディ編一章のいくつかの五音/六音音階に出てくる都節音階は構成音がABCEFAになっていますが、他のサイトではAB♭DEFAとなっていることが多い気がします。このサイトで紹介されている音階はヨナ抜き短音階と呼ばれていることが多いのですが、お時間ありましたら念のため確認をお願いします。

2021.4.30 20:14>うっちゃんさん

これは端的に言えば、流派による表記の違いです。「AB♭DEFA」という音階は、そのまま高さを5音下げると「EFABCE」となり、「ABCEFA」とメンバー自体は同じで、違いは音階の書き始めをEとしているかAとしているかという一点です。

普通に考えれば音階は主音から書くのがルールなのだから表記ブレなんてあり得ないわけですが、これが民族音楽の音階となると話が複雑になってきます。Eから書き出すのは、こちらのページにもあるように、小泉文夫という民族音楽理論系の流派による表記です。対してAから書き出すのは、西洋音楽のキー・スケールのシステムに対応させたものです。

流派でブレが生じる背景には、日本の伝統音楽が西洋音楽ほど明確な主音を持たず、西洋的なハーモニーも持たず、根本的に西洋音楽理論の枠からはみ出ているという事情があります。( 参考資料 )

それゆえ小泉氏は「核音」という語を作り、新しい音階論を提唱しました。「核音」は「主音」とは微妙に異なる意味を持ちます。だから小泉流に則って都節が「EFABCE」と書かれていたとしても、それは「E音が(西洋理論的な意味での)主音である」ということを意味しません。この食い違いは、参考資料の<資料8>の「ねんねんころりよ」が例として非常に分かりやすいです。この曲はメロディがA♭から始まりDで終わるという、極めて非西洋的な調べをもちます。

調号を見るとフラット3つのCマイナーキーになっていて、そしてこの曲に伴奏をつける時も一般にはCマイナーキーの演奏があてられます。(参考)

つまり西洋理論システムに則るとこの音階は「C-D-E♭-G-A♭-C」と表記されることになりますが、一方で小泉系システムに則れば「G-A♭-C-D-E♭-G」の順で表記されることになります。当該記事で西洋理論的な並びを選んだのは、西洋理論を基準としたサイト全体との整合性、そして都節の歌や都節風の歌の多くにおいて上記のような西洋的ハーモニーづけがなされている現状をふまえてのものです。いずれにせよ、流派の違いから来る混乱を生んでいるのは問題であるので、紹介の仕方を見直そうと思います。

2021.5.4 11:17>KMTKS

該当の楽譜ではテナーがドになった代わりにソプラノの方がレになっているので、これでしっかりフランスの六になっています。>ΛΕϜΚ

AmではなくAでしたね💦 ありがとうございます。2021.5.5 23:10コード編Ⅱ章ゲートウェイテストにて

B♭メジャーキーの基調和音を選択肢から全て選ぶ問題で、

Fが正解に含まれていませんが、これも基調和音ではないでしょうか?

2021.5.10 12:40>XilianiXさん

確認したところ、この「全て選びなさい」問題の解答表示の仕様として、「間違ったものを選んだ」場合は赤く表示されますが、「正解なのに選ばなかった」ものについてはそれを教えてくれる表示が用意されておらず、単に白のままになるようです。例えばもし何もチェックせずに答え合わせをすると、回答欄も真っ白です。

修正したいところですが、プログラムレベルの問題なので修正できるかどうか微妙です(‘▽’ ;)もしかしたらこの出題形式自体をなくすことになるかもしれません・・・いずれにせよご指摘ありがとうございました。

2021.5.16 11:39またしても私の認識の誤りの可能性もあるので不具合報告というより質問になってしまって恐縮なのですが

VII章、増6諸和音の§2の最後、big3それぞれの「正式な説明」の部分

「(短調の)ダブルドミナントの、…」

は

「(短調の)ダブルドミナントの、♭5の…」となるのではないのでしょうか? -

投稿者投稿

このトピックに返信するにはログインが必要です。