目次

前回は、理論に縛られないためには理論の生まれ・育ちを知っておくのがよいという話で終わりました。歴史の勉強というと堅苦しく感じますが、これは最初の重要なワンステップです。というのも、これを通っておかないことにはいつまで経っても「音楽理論」という言葉が持つ威光から真の意味で自由にはなれないからです。

本当は、クリエイターは理論に従う/従わないではなく、理論を“従える”立場にあるべきです。そしてその関係性を築くための最速の手段は、けっきょくその正体——つまり歴史を知ることなのです。 これはいわばワクチンのようなもので、一度ここで音楽理論の歴史ドラマを通ってさえおけば、もう理論の威光に惑わされることはなくなります。だから記事中の人物や作品などの名前を暗記する必要はありません。音源も興味を持った人向けの資料として多めに置いているので、全部きちんと聴かなくても、雰囲気を感じてもらえれば十分です。

4. クラシックと音楽理論

音楽理論は西洋に限らずエジプトや中国など世界各地での歴史がありますが、ここで紹介するのはヨーロッパとアメリカを中心とした、西洋の主流な音楽理論の簡単な歴史です。

紀元前: ギリシャの音響学

西洋音楽理論の歴史といったら、紀元前の古代ギリシャまで遡るのが一般的です。ピタゴラス教団が、音に関する重要な研究や発見をしたと言われています。

ピアノもギターも調律(チューニング)の基準が決まっているわけですが、それが定まっていく過程にはたくさんの数学者たちの努力がありました。ピタゴラスはその代表的なひとりです。 ただ、これはかなり物理学寄りの研究であって、“曲作り”的な話からはまだ遠いですね。この後ギリシャでは音階の理論が発展したりしますが、いわゆる音楽理論として私たちがイメージするようなトピックに進むまでにはここからさらに1000年以上の時間が空くことになります。

9世紀~: キリスト教とハーモニー

さて本格的に西洋音楽理論が発展する最初の動力源となったのは、宗教です。キリストがこの世に爆誕して、聖歌などの宗教音楽が発展しました。最初は仏教のお経と同じように全員で同じメロディを斉唱していましたが、いつしか飽き始めたのかハモリを乗せて合唱するようになりました。そしてどうやったら調和のとれたハモりが作れるのか、すなわち「ハーモニー」という一大分野の発展がここから始まるのです1。

1曲目が最初期の斉唱スタイルで、まさにお経のようですね。2~6曲目はそれぞれ12~16世紀のスタイルです。編曲がだんだん豪華になっていくのが、なんとなく分かるでしょうか? この手の聖歌では誰かひとりがメインボーカルを務めるのではなく、各パートが対等にメロディを担当し、その重ね合い・掛け合いでハーモニーを構築します。そういった合唱のための“ハモり・掛け合い理論”が発達していったというのがポイントです。

✝️ 教会の呪縛

キリスト教が理論の発展の中心にいた。これは音楽理論の在り方にとてつもない影響を及ぼしています。神と宇宙の秩序に近づくために、教会の音楽は理性に基づいて作られなきゃダメだ。そんな思想がキリスト教には強くありました。例えば6世紀に権威をふるった音楽書にはこう書かれています……。

メチャクチャな言い草ですが、これが当時の正義であり、音楽界はその後1000年近くこの価値観に囚われ続けることとなります。そして音楽理論には、そんな音楽の神聖さを保証してくれるロジックとしての役割が求められました2。 なぜ音楽理論が音楽の「正しい・間違い」を決める存在であるかのようなイメージが未だ根強いのか? その根っこの根っこを辿ると、そこにはこのキリスト教の信仰があるのだとも言えます。

14世紀: 現場の論理

しかしもちろん中世ヨーロッパに宗教モノの音楽しかなかったわけではありません。教会の外では吟遊詩人や旅芸人などが世俗音楽を発展させました。

こちらは13-16世紀西欧の世俗音楽で、その内容はラブソング、宴会曲、軍歌、歌劇曲といったもの。こうした音楽は宗教音楽に比べると自由度が高く、俗世だからこそ出来た革新というのがたくさんありました。

特に14世紀には、複雑化してきた歌のリズムをしっかり書き表せるように、若手の理論家たちが楽譜システムのアップデートに取り組みます。

ヴィトリは自身の理論を『アルス・ノヴァ』、ラテン語で“新しい技法”と名付けてその新しさをアピールしました3。新しいリズムと記譜法はどんどん広まっていき、やがて宗教音楽にもそれが浸透していきます。

✝️ 現場と教会①

しかしそれを快く思わなかったのが、教会関係者など一部の保守的な論者たちです。“神聖なロジック”に基づかない世俗のリズムを教会に持ち込むことは神の冒涜に等しく、とても許せるものではありませんでした4。

テンプレのような説教おじさんが、14世紀にもちゃんといました。ロックもヒップホップも最初に流行した時には低俗だと言われていたわけですが、実はそんな言い争いを人類は何百年も前からずっと繰り返しているんですね😵💫 しかしこうした抵抗も虚しくアルス・ノヴァのシステムはどんどん浸透していき、やがてそれがスタンダードになっていきます。21世紀の私たちの目から見れば、これは下品でもなんでもなく、明らかに音楽の進化でした。逆に言えば、この現代で今まさに低俗だとか軽薄だとか言われている音楽も、百年後から見れば「進化」である可能性は十分すぎるくらいあるのです。 アルス・ノヴァの大論争は、現場の力で教会の権威をねじ伏せた最初の象徴的な事件でした。

16世紀: クレバーな改革

現場と理論のズレは、国際的な交流が盛んになるとより顕著になります。例えばイングランドでは、大陸と海を隔てていたぶんキリスト教の影響も弱く、もっと自由にハーモニーを使っていました。 そして15世紀にイングランドの音楽がフランスに本格流入すると、その甘美なサウンドに大陸側は衝撃を受けます。まるで島から持ち込まれたウィルスかのように、当時の規範から外れた音楽がみるみる広まっていくこととなるのです。

理論家たちは、新しいものに飛びついていくアーティストと保守的な伝統との板挟みに苦労したことでしょう。最終的には16世紀に入ってようやくイタリアの理論家ツァルリーノが、キリスト教の教えを巧みに交えた理屈を展開することで、それまでの伝統理論を改革することに成功します。

聖書や天文学のエピソードをこじつけて、現場の音楽を正当化する。それは「神聖さを保証するロジックがなきゃダメ」という縛りを逆手にとったかのような、実にクレバーなやり口でした5。

✝️ 現場と教会②

とはいえ理論家がずっと教会にヘコヘコしていたわけでもありません。15世紀以降教会のパワーは弱まってきていて、代わりに「科学革命」の時代が訪れようとしていました。例えばガリレオ・ガリレイのお父さんであるヴィンチェンツォ・ガリレイも音楽家/理論家で、彼の先生であったツァルリーノを強めに批判しています。

息子も息子で地動説を広めて教会にケンカを売っていましたが、この父にしてあの息子ありとでも言ったところ。でもその主張自体は真っ当で、ここから17世紀の科学革命を経て、音楽理論も聖書の呪縛から少しずつ解き放たれていくことになります6。

17世紀: スタイルの大転換

そしてガリレイがケンカを仕掛けた相手はもう一つあって、それがメロディの重ね合い・掛け合いで曲を作っていく作曲様式そのものです。

これは複雑化の一途を辿ってきた音楽界に対する強烈なカウンターパンチでした。ガリレイは同志たちと集まり、単独のメインメロディ+伴奏という素朴なスタイルへの回帰をプッシュします。

とはいえ「単独メロ+伴奏」というスタイル自体は世俗音楽でずっとやられてきたことで、そのままでは目新しさがありません。何かひと工夫できないものか? そうして生み出されたのが、セリフを歌で伝える劇、すなわちオペラです。古代ギリシャの劇などを題材にとり、かつセリフをすべて歌声でお届けする。これなら芸術としての価値を示せるし、セリフを聞き取るためにメロディラインは必然的に単独になる。それが彼らの考えた理想的な音楽でした7。

こちらはモンテヴェルディという作曲家のオペラ作品の一幕。ガリレイらの目論見どおり、オペラは17世紀の間にイタリアで一大ブームとなりました。また当時は王族が強大な権力を握る「絶対王政」の時代でもありましたから、王族のマネーパワーでオペラなどの世俗音楽はド派手に大規模化し、巨大なエンタメへと成長していくのでした。

✝️ 現場と教会③

また17世紀は、現場と教会が大バトルを繰り広げた最後の時代でもありました。上で紹介したモンテヴェルディが、理論に反する大胆な音使いをしたことで教会関係者から批判を浴びたのです。

ツァルリーノは当時最先端の理論書を書き上げたけれど、それさえも50年も経てば一昔前の古典となり、また次世代の音楽家たちによって破られることとなりました。しかも理論を知らなかったのではなく、知っててあえて破ることで演出に利用した。これは事件です。 確かに、濁った音には濁った音だからこそできる表現があるはずです。ハーモニーはいつも規則正しく美しくなんていうのは、キリスト教のモノサシにすぎない。音楽の表現というのはもっと自由で奥深いんだということ、それをモンテヴェルディは突きつけたのです。これは、アーティストが教会の呪縛から解き放たれるためのすごく重要な一歩でした8。

コード理論の芽生え

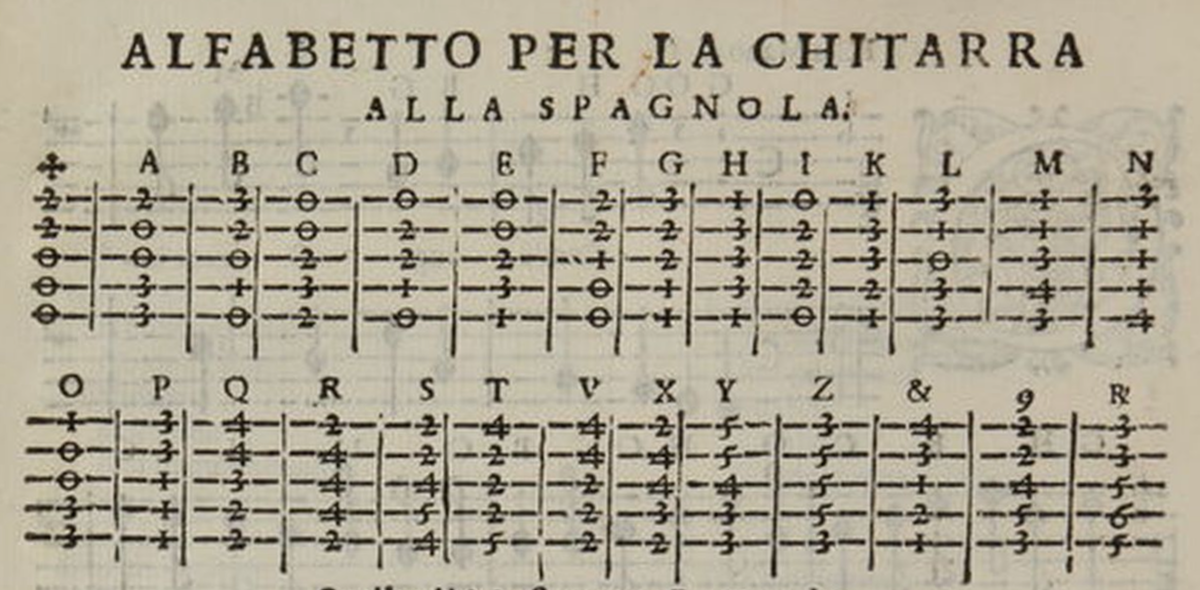

そしてこの「メロ+伴奏」スタイルの流行が影響してか、17世紀イタリアでは五弦のギターが普及します。鍵盤楽器やリュートに比べてお安く製造できるギターは、伴奏楽器として庶民の味方だったのです。そしてその過程で、和音をアルファベットで表すシステムが発明されました。

5本の弦の押さえる場所を、まとめてアルファベットで暗記する9

5本の弦の押さえる場所を、まとめてアルファベットで暗記する9ギターを弾く方はお察しだと思いますが、これは「Dm」や「G7」といった現代のコードネームの先駆けとなる存在です。もちろんまだ全然システマティックにはなっていなくて、単にABCを順番に振っているだけですが……10。 しかしこうした一連の動きは理論界にとっては大ショックでした。聖歌とは全然違うスタイルの世俗音楽が、いきなり芸術音楽として躍り出てきたのですからね。今までハーモニーと言えば「声を重ねて作るもの」というのが前提だったのに、この頃から「伴奏者がジャランといっぺんに鳴らす音のカタマリ」という見方が一気に強まってきたのです。 結果として理論界ではこの17世紀に和音Chord/コードの概念が形を帯びていきます。現代の「コード理論」へと繋がる発想が、ようやくここで芽を出すです11。

というわけで17世紀まで辿り着いたものの、ようやく教会の束縛から抜け出し、やっと「コード」という概念が生まれたところで、まだまだプロローグという感じですね。この先からいよいよ、現行の音楽理論に直結する理論が構築されていくことになります……。