目次

5. アメリカ大陸と音楽理論

現代のポピュラー音楽の構成要素のうち、ハーモニーに関しては間違いなくクラシック音楽の影響によるところが大きいです。一方でそれ以外に目を向けると、アメリカ大陸で発展した部分が多くあります。そこでここからは、アメリカ大陸での音楽理論の動きを見ていきます。

19世紀: ポップスの楽曲形式

1776年に国家として独立したアメリカは、19世紀から本格的に自国の音楽文化を発展させていくことになります。そこで出来上がったのが、ポップスの楽曲形式です。 現行のポピュラー音楽の多くのジャンルには、「サビ」があります。ポップスはもちろんのこと、ヒップホップにも「フック」、EDMでも「ドロップ」という、サビに相当するパートがあります。これは現代の商業音楽の親しみやすさを支えている重要なフォーマットですよね。実はこの形式が確立されたのが、19世紀アメリカだといいます1。 ![]() スティーブン・フォスター “おおスザンナ” (1848) こちらはアメリカ音楽の父とも称されるスティーブン・フォスターの代表曲。コンパクトすぎて分かりづらいかもしれませんが、Aメロが2周あって、そこから盛り上がって「Ooooh Suzanna, don’t you cry for me」と歌うところがサビです。やはりこのフォーマットに沿っているというだけでずいぶん曲が身近なものに感じられますね。 音楽は自由と言いつつも、多くの歌曲がこの形式にしたがって作曲されている。あまりにも共有されすぎて理論書にも載らないけれど、これも立派な理論のひとつです。

スティーブン・フォスター “おおスザンナ” (1848) こちらはアメリカ音楽の父とも称されるスティーブン・フォスターの代表曲。コンパクトすぎて分かりづらいかもしれませんが、Aメロが2周あって、そこから盛り上がって「Ooooh Suzanna, don’t you cry for me」と歌うところがサビです。やはりこのフォーマットに沿っているというだけでずいぶん曲が身近なものに感じられますね。 音楽は自由と言いつつも、多くの歌曲がこの形式にしたがって作曲されている。あまりにも共有されすぎて理論書にも載らないけれど、これも立派な理論のひとつです。

音楽と人種差別

ところで、「おおスザンナ」は19世紀のアメリカン・ポップスを代表する一曲ですが、その歌詞には黒人差別表現が大いに含まれています2。ライブで披露する際も、上の映像のように白人がわざと黒人の肌をまねる「ブラック・フェイス」というメイクが基本でした。今では考えられない文化です。 “アメリカ音楽の父”の代表曲が、黒人差別の曲である——。これはアメリカ音楽史に刻まれた負の傷痕です。そして音楽理論ももちろん、この人種問題と無縁ではありません。このあと訪れる20世紀の理論史において、ここが重大な焦点となってくるのです。

19世紀: ラテン系のリズム

一方カリブ海や南米の諸国では、黒人差別がなかったわけではないにせよ、アメリカよりはマシな状況でした。アフリカ系楽器の制限も緩めで、奴隷解放の運動も全体的にアメリカより早く、そのぶんヨーロッパ人とアフリカ人の音楽性の融合が先に進みました。 特にアフリカ由来の打楽器とリズムに彩られたダンス音楽が発展したのがポイントで、19世紀末までには、後のルンバやサンバ、レゲエやレゲトンなどに繋がる多数のジャンルが生まれています。

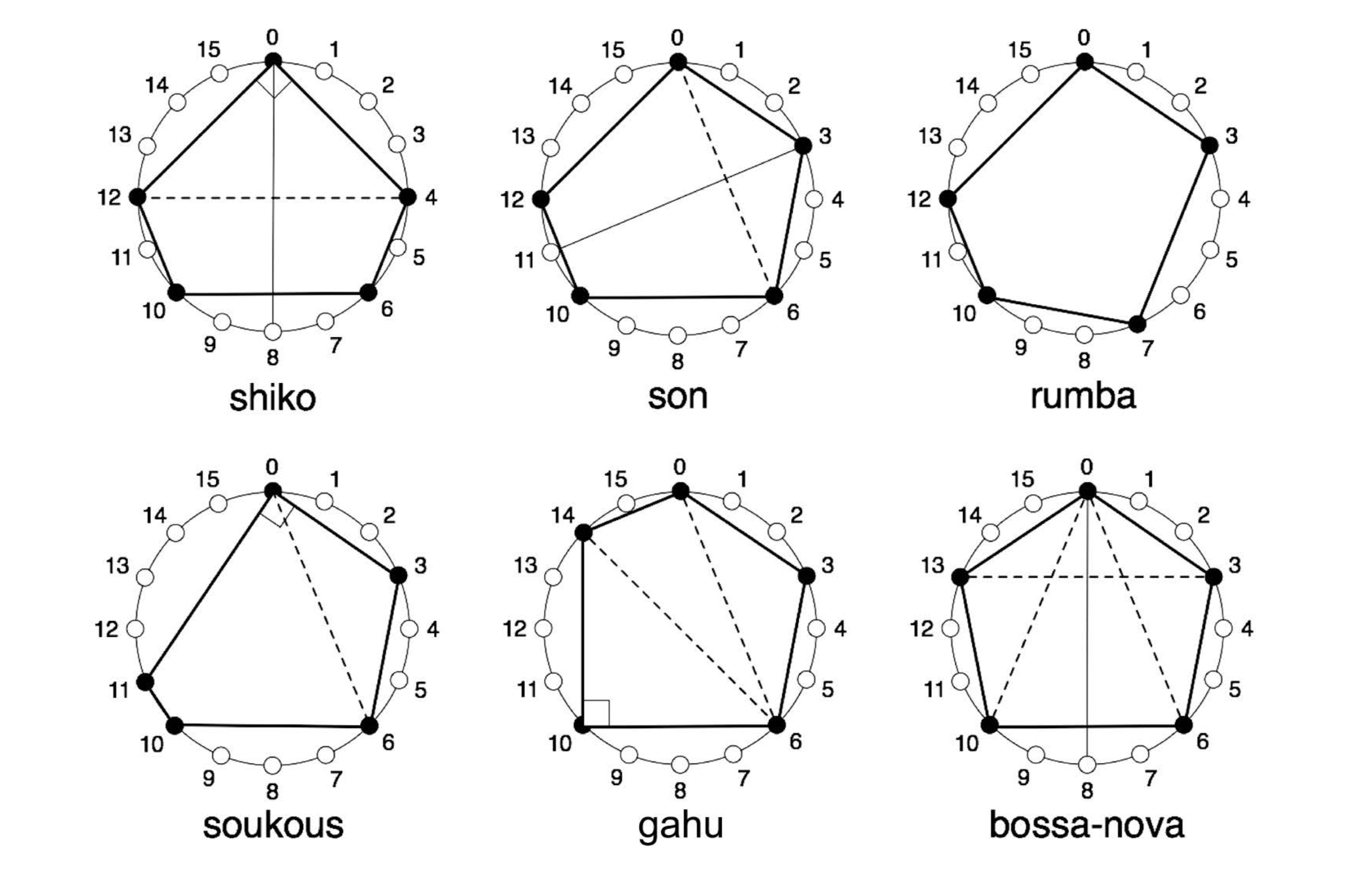

この踊り出したくなるようなノリのいいリズム、いわゆる“ラテン系”のリズムは決して中南米だけにとどまらず、現在の多くのダンスミュージックの中に根付いています。ポピュラー音楽のリズムに与えた影響の深さで言えば、ラテン系音楽はクラシック音楽を凌ぐとも言えるでしょう。 そしてラテン系リズムのパターンはけっこう体系化されていて、基本の型やそこからの「ずらし」「入れ替え」といった応用メソッドまで整理されています。ベーシックな西洋系の理論書に載っていないだけで、リズムの理論というのもきちんと存在しているのです。

リズムパターンの理論的な分析をしている図3

リズムパターンの理論的な分析をしている図3また非西洋の音楽では、そういった知識が師匠から弟子へ口伝で継承されることも多くあります。音という不可視の存在である音楽においては、「理論=紙にまとめられたもの」と捉えてしまうと、見落としてしまうものがありそうです。

20世紀: ジャズ理論の発展

では再び、アメリカの方へ視点を戻していきます。20世紀のアメリカでは音楽理論史にとって決定的なできごとがあって、それがジャズの誕生です。 ジャズは20世紀のはじめ頃に、ニューオーリンズというアメリカ南部の港町で生まれました。ニューオーリンズは「南部の港町」ということで中南米をはじめとする異文化が入り込みやすく、また政治的にも黒人に比較的寛容だった歴史があり、多民族のカルチャーが混ざりやすい環境が整っていた、そんな文化の交流地点です。 そこでブルースやラグタイムなどいくつかのジャンルがミックスされて生まれたのがジャズ。主には黒人音楽家たちの手によって生み出された音楽であり、いわゆるブラック・ミュージックのひとつです。

今でこそ上品なジャンルとして認知されているジャズですけども、生まれたてのころは人種差別もあいまって“低俗”な音楽として見られていました。といってもそれは単なる侮蔑ではなく、むしろ躍動的なリズムを心おきなく解放している彼らへの羨ましさもあったようです。

しかしその後はやっぱり歴史のお約束で、けっきょくジャズは白人も含めた大衆へ人気が伝わっていき、1930年代にはダンスホールなどで大人数のビッグバンドによって演奏される娯楽音楽となりました。 ![]() グレン・ミラー “In The Mood” (1939) こちらは30年代のジャズを代表する一曲ですが、白人しか登場しないこの映像はなかなか象徴的なものがあります。こんなふうに、ジャズは当時最先端のダンス・ミュージックという立ち位置まで登りつめました。 しかし大衆化の後には逆に先鋭化が起こるもので、1940年代には逆に黒人ミュージシャンたちの手によって、少人数編成でアドリブ演奏を行う「ビバップ」というジャンルが生まれます。

グレン・ミラー “In The Mood” (1939) こちらは30年代のジャズを代表する一曲ですが、白人しか登場しないこの映像はなかなか象徴的なものがあります。こんなふうに、ジャズは当時最先端のダンス・ミュージックという立ち位置まで登りつめました。 しかし大衆化の後には逆に先鋭化が起こるもので、1940年代には逆に黒人ミュージシャンたちの手によって、少人数編成でアドリブ演奏を行う「ビバップ」というジャンルが生まれます。 ![]() チャーリー・パーカー “Celebrity” (1949?) こちらが実際のパフォーマンスのようす。曲の流れや使うコードはある程度決まっているものの、具体的なフレーズは決まっていません。その場の瞬発力で音楽を生み出していくという、ちょっとスポーツ的な要素があります。またこのビバップには、先鋭的な音楽によって黒人の“芸術家”としての社会的地位を獲得するという、人種差別闘争としての一面もありました4。 音楽史では、ビバップの時代からしばらくの新しいジャズたちのことを総称して「モダンジャズ」と呼びます。

チャーリー・パーカー “Celebrity” (1949?) こちらが実際のパフォーマンスのようす。曲の流れや使うコードはある程度決まっているものの、具体的なフレーズは決まっていません。その場の瞬発力で音楽を生み出していくという、ちょっとスポーツ的な要素があります。またこのビバップには、先鋭的な音楽によって黒人の“芸術家”としての社会的地位を獲得するという、人種差別闘争としての一面もありました4。 音楽史では、ビバップの時代からしばらくの新しいジャズたちのことを総称して「モダンジャズ」と呼びます。

新しい理論へのニーズ

この「即興セッション」というモダンジャズの文化は、音楽理論界にとっては大事件でした。複数のメンバーが楽譜もなしにその場でひとつの音楽を作り上げる——。もし各人が好き勝手にプレイしたら、すぐに音楽がグチャグチャになってしまうことは、想像に難くないでしょう。

どうやってフレーズを瞬時に繰り出すのか? どこまでだったら音を崩していいのか? ……こればっかりは、緻密で完ぺきな作曲が大前提だったクラシック理論書ではどれだけページをめくっても載っていません。アドリブ・セッションという新しい文化のために、新しい音楽理論が必要になったのです。

🏫 初めての大学ジャズ学科

ナイトクラブなどの現場にいたミュージシャンたちはそこで互いに知識を共有していきましたが、一方で困ったのは、そうした黒人主体のコミュニティに入りづらい白人たちです。そんな彼らからのニーズに応える形で、1947年には全米初となるジャズ専攻の学科がノーステキサス大学で開設されます。

ノーステキサス大学での授業風景5

ノーステキサス大学での授業風景5しかし創設関係者はもちろん全員白人だし、入れる生徒も当時は白人だけ。ブラック・ミュージックであるジャズの大学教育は、なんと黒人がひとりもいない教室で始まったのです6。

📗 初めてのジャズ理論書

その一方で、初めての“ジャズ理論書”が生み出されたのは、ジョージ・ラッセルという黒人作曲家の手によってでした。彼は元々ジャズドラマーでもあったのですが、キャリアの半ばで結核をわずらって入院を余儀なくされます。それでもめげずに病院のベッドで構想を練って、1953年に『調性組織におけるリディアン・クロマティック・コンセプト』という理論書を完成させました。 そこには難解な物理学風の言葉が並んでおり、まるで“音楽のニュートン”と呼ばれたラモーを思わせる書きぶりでした。その背景にはやはり、権威あるアカデミック界の作法に沿うことで、ジャズを知的な音楽として認めさせるという戦略的意図もあっただろうと言われています7。

そこに書かれていた内容は、史上初のジャズ理論書にしてはブッ飛んでいました。それまでのアドリブ作法をまとめたものでは全くなく、むしろそれまでにないアドリブを生み出すための新しい理論体系が記されていたのです。 彼にインスピレーションを受けて、一部のアーティストはさらに前衛的なサウンドにチャレンジしていくこととなります。

こうしてジャズとジャズ理論は、人種差別と表裏一体のいびつな関係の中で成長していきました。ただ例えば、上に紹介しているビル・エヴァンスは白人のピアニストです。遠くから見れば差別に溢れた世界でも、個と個のレベルで見ればそこには人種を超えた深い交流もあった。これもまた事実です。

📕 白人によるジャズ理論書

しかしそれにしても、前衛的かつ学術的な調子で書かれたラッセルの理論書は、一般の人たちにとっては難解すぎました。もっと基礎的な、ビギナー向けの理論書を誰か作ってくれないものか? そんなニーズにいち早く応えることとなったのは、またも白人サイドでした。1960年代に基礎を押さえたジャズ教本がいくつもリリースされ、ジャズの学習環境が整備されていくのです。

ジャズ界はクラシック理論の中身を拝借しつつ、ジャズにとって余計なものは削り、足りないものは足して、アドリブ演奏を前提とした理論体系を形にしました。新しい理論が練られ、大学ができて、教本ができた。根深い人種問題は抱えつつも、ここに新しい一大流派、モダンジャズ理論の誕生です🎉

こうしたジャズの教本にはアドリブ指南として「こんな時はこういう音は鳴らさない方がいい」といったアドバイスも書かれていました。つまりここでも、理論は音楽の「正しい・間違い」をジャッジする存在として機能したわけです。そして、それがまた現代まで語り継がれる音楽理論の“禁則”のひとつとして生き続けているのです。

口伝のジャズ理論

ただし、そのようにして紙の中にまとめられたジャズ理論にみんなが納得したわけではありません。指導者の中には、体系化されたアドリブ理論を築いているのにもかかわらず、それを書籍化はせずに生涯ずっと対面指導を貫いた人もいました。

音楽理論は創作に関する理論であるがゆえ、メソッド(=方法論)としての側面も必然的に持ちます。だから、ある山の山頂へ登るルートがひとつではないように、良いアドリブ演奏を導く理論もひとつだけではありません。ジャズ理論もまた、21世紀に入った今でもなお議論の渦中にあるのです。

ジャズ以降のポピュラー音楽

さて「ビバップ」で前衛性が増して以降はジャズの大衆人気はしだいに衰え、新しく生まれた他のジャンルへと散っていきます。1960年代にはイギリスからポップスのシンボル的存在であるビートルズも登場し、ジャンルの多様化はさらに進んでいきました。

こちらは1966~1970年の楽曲たちで、音質こそレトロですけども、中身としてはロック、R&B、ラップ、電子音楽、アイドルソング、レゲエなど、ここまで来てようやく現在のポピュラー音楽と直接一致するところまで来ました。 こうしたジャンルのルーツにあるのは、ブルースやカントリーといったアメリカ音楽、あるいは中南米のダンス音楽など実にさまざま。もちろんクラシック・ジャズの影響もたくさんありますが、かといって彼らの“直系の子孫”と言うわけでもなく、それぞれがユニークな音楽哲学を有しています。

そこでこうした新ジャンルのために理論家たちがまた新しい理論系を生み出したかというと、そうはなりませんでした。理由は定かではないですが、ミュージシャンからの需要が高まらなかった、ジャンルごとに様式が違いすぎていたなど、ありそうな要因はいくらでも挙げられます。むしろジャズ理論の方が、色々なニーズと歴史の歯車が噛み合ったレアケースだったと言えるでしょう。

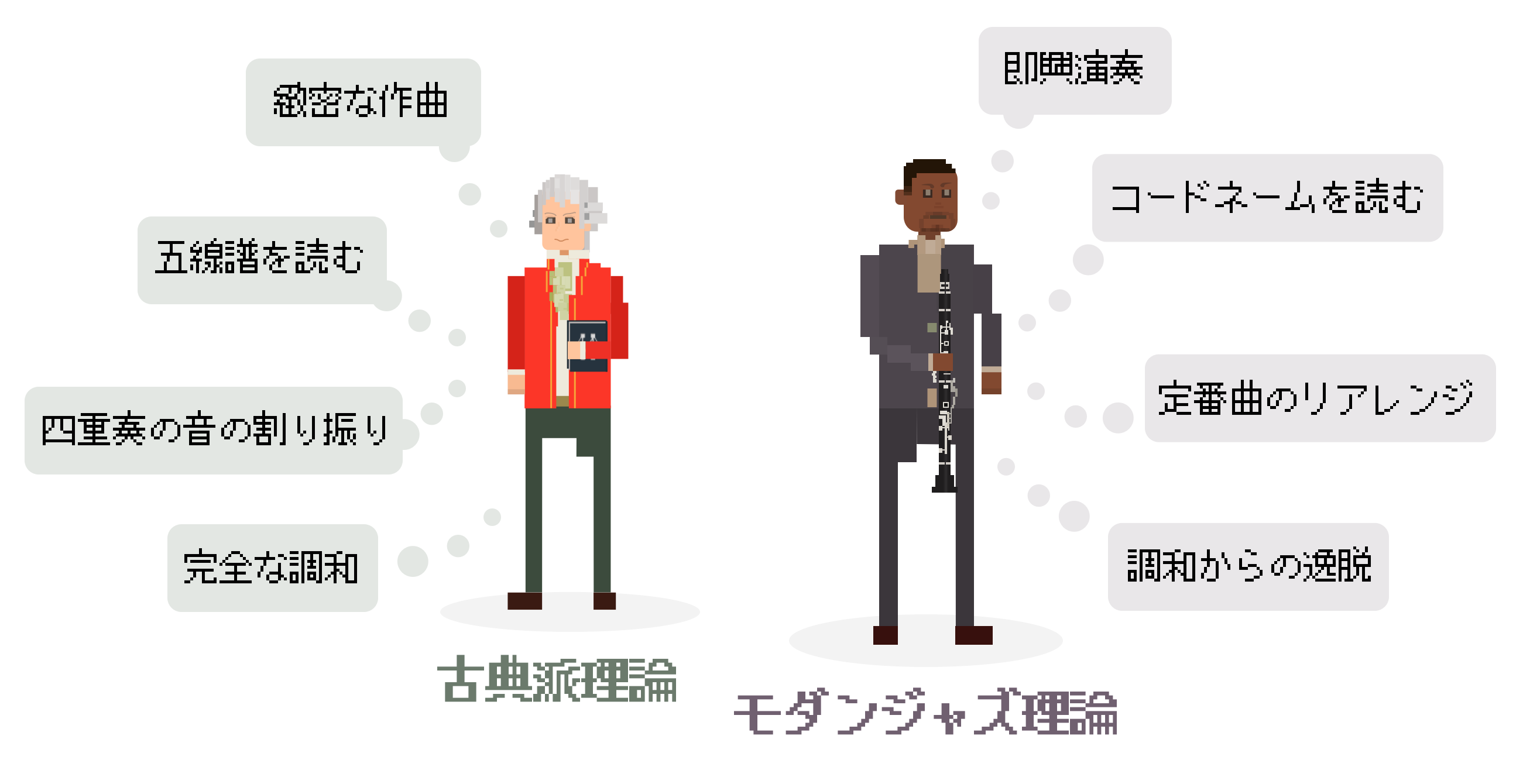

流派とルールの正体

というわけで、いま西洋音楽理論には二つの大きな川が流れています。18世紀に作られた「古典派理論」と、20世紀半ばに作られた「モダンジャズ理論」です。細かい支流は色々あるにせよ、巨大な派閥を成しているのはこのふたつだと思ってもらえれば、イメージとしてかなり実情に近いと思います。 ふたつには共通の用語やシステムを使っている部分もあります。しかしそれぞれが異なる時代の異なる音楽スタイルをターゲットにしていますから、その根本哲学は大きく異なっており、互いに内容が食い違う部分もあります。

どちらかが優れているというものでもなくて、そして何より、どちらにしたって結局は欧米のほんの一部の音楽に対する理論にすぎません。

冷静になって眺めると、すごく狭い世界の話です。この範囲の外にも、それぞれの音楽のための音楽理論が存在します。中南米のリズム理論については少し触れましたが、その理論はアフリカ大陸へと遡るし、今回一切ふれられなかったアジアには特に音階の理論が豊富に育っています。数式で音楽を体系化する試みもあります。あるいは先ほど見たように、アーティスト個人が発案したオリジナル理論だってあります。音楽理論というのは決してひとつではありません。音楽理論とは、ある音楽を論じる数々の人為的システムの総称なのです。

“ルール”について

今回の歴史探訪の中で「禁則」というワードは2回登場しました。ひとつは、古典派の人々が定めた標準の「型」から外れた表現たち。もうひとつは、ジャズ界が制定した「アドリブのマナー」から外れた表現たちです。

どちらも限定的な話であって、強いてルールという言葉を使うなら“ローカルルール”にすぎません。そして音楽は常に変化していくのだから、21世紀の音楽がこうした過去のルールをバンバンに破ってヒットを飛ばしていても、それは何ら不思議でない、当たり前のことです。 こうして歴史を知った今となれば、「音楽理論とは人類が心地よいと感じる音の法則集である」といった宣伝は誇張であることも分かります。「型破りを目指すならまずは型を学ぶべし」という言葉は一理ありますが、型はジャンルによって全く違います。全ての音楽家がまずクラシックかジャズの門下生になる必要などないのです。 このサイトでもこうした理論の“ルール”は紹介するものの、あくまでも守った場合・破った場合それぞれに面白さがあるという観点から解説します。盲目に従うのではなく、主体的に判断し、場面に応じて理論を“ツール”として活用する。それが理論を「従える」という言葉の意味です。

さて、これで歴史探訪は完了です! 大変でしたが、これを読み通したことの価値はとても大きいです。音楽理論の極めて根本のところに対する理解が深まりました。

- 音楽理論はひとつではない。全ての音楽に通用する音楽理論はない。

- だからこそ、目的に合わせて複数の理論を使い分けることもできる。

- 音楽理論はいつも音楽家によって破られ、そこから新しい音楽が生まれてきた。

- 常にその時代の流行や様式が、音楽理論に反映されてきた。

音楽理論の本当の姿を知ったことで、心持ちがずいぶん自由になったのではないかと思います。

しかし、まだ謎が残っています。それは、私たちが本屋でふつうに見かける、いわゆる“日本のふつうの音楽理論”の中身はどうなっているのかという点です。音楽理論の二大流派は、クラシックとジャズ。じゃあ「ポピュラー音楽理論」って一体なんなのか? これを確かめにいきましょう。

Continue