目次

19世紀: 理性から感性へ

それでは古典派理論があるていど“完成形”として出来上がった後の世界はどうなったか? みんながそれを律儀に守って曲を作ったのか? もちろん、そんなふうにはいきません。それどころか19世紀には逆に、個性的で型破りな作品が次々に生み出されていきます。

具体的には、オーケストラの大規模化、演奏の超絶技巧化、ハーモニーの複雑化、民謡など民族性の取り入れ、テーマとなる題材の多様化などなど……あらゆる方面から各作家がおのおのの個性を発揮していきました。 人間というのは本当におもしろい生き物で、実は前世紀にあまりにも理性をガン推ししまくった結果、今度はその反動で「理性よりも感性や人間性を尊重しようよ!」という真逆の運動が起こったのです1。またここには、市場の自由競争がさらに活発になったことで、個性的な作家が目立って生き残りやすかったという事情もあるようです2。

せっかく作った規範が、後輩たちの手によって破壊される……。なんだか見覚えのある光景ですね(ฅ́˘ฅ̀ )

整備されていく理論

独創的な音楽が生まれる中で音楽理論界は何をしていたかというと、この時期は特にドイツの学者さんたちが理論をもっとシステマティックにするために頑張りました。

彼らが整えたシステムの恩恵を、現代の私たちも授かっています。しかし根本的なつくりとしてはラモーの理論からほとんど変わっておらず、同じ枠組みの理論が継承されていきました。

🧬 理論と科学②

では、科学の進歩はどうだったのでしょうか? 18世紀にはラモーが物理学からアプローチして時の人となりました。いよいよ音楽の神秘は解明されたのでしょうか。 実際に進歩した部分はあって、例えば顕微鏡などの技術が発達したことで、耳のメカニズムが解明されてきました。

18世紀までは弦の振動といった物理学のところで止まっていたのが、19世紀では人体の生理学まで研究の手が及んできたわけです。これは音楽の謎を解くための重要な一歩でした。しかしその一方で、「美しさ」や「不快さ」を普遍的なものとみなすことへの疑念も同時に強まってきます。

そして、耳よりもさらに奥にあるもの、すなわち私たちの心が音楽をどう聴いているかという研究——つまりは「心理学」が学問として成立したのも19世紀のことです。

「音」だけじゃなく「人間」を研究しなければ、音楽の神秘は解けそうにない。それが分かってきたのがこの時代でした。こうした学問分野からの切り崩しは20世紀以降さらに本格的に進んでいき、ラモーたちが夢見たような“普遍的な真理”としての音楽理論像は、まるで歩いても歩いても近づけない蜃気楼のように霞んでいきました…。

20世紀: ルールからツールへ

そして20世紀に入ると、独創性の開拓もだんだん行き止まりを迎えてきます。 ![]() ストラヴィンスキー “生贄の踊り” (1913) こちらはストラヴィンスキーという作曲家のバレエ作品『春の祭典』の一幕で、架空の古代ロシア民族のいけにえの儀式を描くという挑戦的な作品です。不規則なリズムに不穏なハーモニー、そして不気味なダンスや衣装はまるでホラー映画のようですね。 元来“お上品”であるべきバレエの舞台で、民族衣装を着たダンサーが野性的な異教のダンスを踊る。この作品は、何もかもが西洋の伝統的な美意識を打ち壊そうとする大問題作でした。このバレエが初演された時には、あまりの破天荒さに観客の反応は大荒れだったといいます。

ストラヴィンスキー “生贄の踊り” (1913) こちらはストラヴィンスキーという作曲家のバレエ作品『春の祭典』の一幕で、架空の古代ロシア民族のいけにえの儀式を描くという挑戦的な作品です。不規則なリズムに不穏なハーモニー、そして不気味なダンスや衣装はまるでホラー映画のようですね。 元来“お上品”であるべきバレエの舞台で、民族衣装を着たダンサーが野性的な異教のダンスを踊る。この作品は、何もかもが西洋の伝統的な美意識を打ち壊そうとする大問題作でした。このバレエが初演された時には、あまりの破天荒さに観客の反応は大荒れだったといいます。

こちらは一聴した感じ、「今年の新しい日本茶のCMソングです」と言われたら納得しそうな、“和”を感じる一曲ですね。しかしこれは1903年にドビュッシーというフランスの作曲家が書いた曲(のオーケストラアレンジ版)です。 彼はパリで開かれた万博でアジアの音楽に触れてインスピレーションを受け、その音階やハーモニーを取り入れてこの曲を作りました。当然こうした曲は古典派理論のルールからはあちこち逸脱していますが……そのことに関して、ドビュッシーはこう述べたといいます。

西洋の外に目を向ける中で、古典派のルールもしょせん一つの型にすぎないということがより明確に意識されるようになっていきました。

アートがルールを作るんだよ

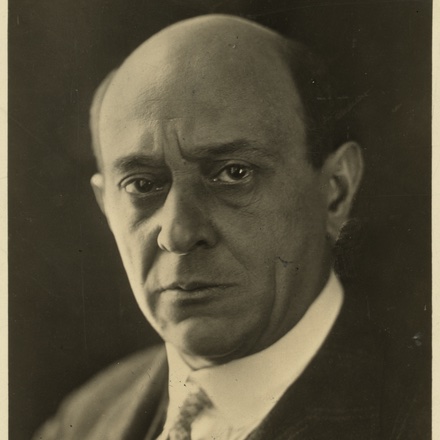

やれそうなことをドンドンやり尽くしていき、いよいよ行き詰まりを感じ始めた作曲家たちは、「アートがルールを作るんだよ」を文字どおりの形で実行しはじめます……。

今までは、古典派のルールをどう切り崩してオリジナリティを出すかというゲームでした。それが20世紀には、「じゃあルールそのものを自作しちゃうのがいちばんオリジナルじゃん」という境地に至ったのです。シェーンベルクはまさに“ゲーム・チェンジャー”でした。ここからクラシック界では、「作曲法を作る」という新しいゲームが始まります。

それまで前提として組み込まれていた「楽器はこう使うもの」「楽譜はこう書くもの」「曲といったらこう構築するもの」といった音楽の“常識”をいったんゼロにして自由な気持ちで考え直すと、まだまだ試したことのない表現や作曲法がたくさんあることに気づきました。

この頃もはや彼らにとって音楽理論は“ルール”では全くなくなっていて、作曲に利用する道具のひとつ、つまりは単なるツールになっていました。古典的な曲を作りたければ古典派理論を使うし、斬新な曲を作りたければ自分のオリジナル理論を使う。それはモンスターハントのゲームで敵に合わせて武器を持ち替えるのと同じようなこと、もはや当たり前のことだったのです。

理論の歴史は、創造と破壊の歴史

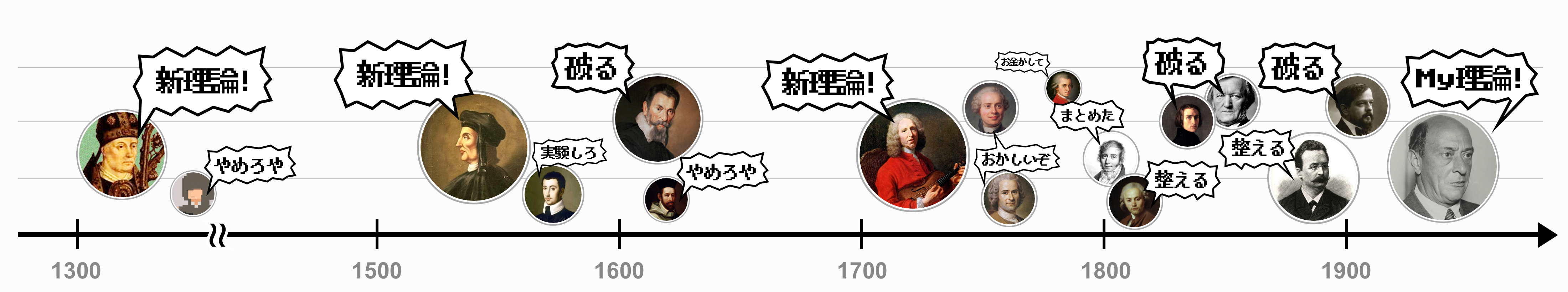

というわけで、理論を誰かが作っては誰かが壊して、作っては壊してを繰り返してきたというなかなかショッキングな歴史がありました。

ここから分かる大切なことがいくつかあります。まず、アーティストはいつの時代も理論の外側にある新しい音楽にチャレンジしてきたこと。斬新な音楽は必ず批判を浴びたこと。でもいずれそれは受け入れられて理論の一部となってきたこと。 「音楽理論」という字面から、何かニュートンの万有引力のように絶対的で合理的なものをイメージしていたかもしれません。しかし実際は違っていて、多くが現場の音楽をもとに構築されたものであり、そして時代とともに改築を繰り返してきました。 音楽理論は21世紀の今でもまだ未完成なままです。なぜなら音楽とは、単に弦が空気をふるわせるだけの物理現象ではなく、耳の中の細胞を刺激するだけの生理現象でもなく、人間の記憶や文化と結びついた、もっと遥かに深いものをその内に秘めているからです。 そして理論はあくまで「基本の型」でしかないのだから、それを破ることは何ら問題ではない。それはクラシックの歴史自身が証明していることなのです。だたそうは言っても、頭にはこんな言葉がよぎるかもしれません。

最初から理論を学ばずに奔放に作曲をするのでは、ダメなのでしょうか……? これに答えるには、もうひとつ別の大陸での歴史も覗いてみる必要があります。