目次

さて、ここからは和声のいちばんイヤなところ、「禁則」の話に入っていきます。まずは、瑣末で大したことのない禁則から紹介することにします。

1. 不自然な度数の禁則

もともと「和声」は人の声で歌うことも視野に入れているので、「変な度数で進むと歌いにくいので良くない」という注意があります。具体的にいうと、以下の度数です。

7度での移動

7度というのは歌いにくい、だそうです。これは当然、「最短経路の原則」などを守っている限りは絶対に起こりませんね。逆に、これらを使うような応用レベルにまで習熟したのなら、自分の耳を信じて使うかどうか決めて構わないと思います。

複音程での移動

1オクターブを超える度数のことを、「複音程」と言います。まあコレは確かに突拍子もなさすぎますから、言われなくても使わんわって感じですね。

増音程での移動

主に臨時記号を使った時に生じる「増2度」「増4度」「増5度」といった「増音程」での移動は、やっぱり気持ち悪いので使用を控えるべきとしています。ただし、「増1度」であればそれは「なめらかな半音移動」ってヤツですから、もちろんオッケー。原則に従っていても「増2度」は十分に起こりうるので、注意しておきましょう。

2. 対斜の禁則

同主調からの借用や二次ドミナントなど変位音を含む和音を利用するとき、変位音に関わる声部の動きはかなり重要になります。例えばIが二次ドミナントのIII7に進行する際には手前の和音にはソ、後続の和音にはソ♯というふうに、本位音(変位していない元々の音)と変位音がそれぞれ含まれています。このような場合、その2音は同じ声部が担当することでなめらかな半音進行を作るのが規則とされており、声部がばらけることは禁則となります。

左は問題ない例。右が、Iの転回形を作ることに気を取られた結果ソとソ♯が別々の声部になってしまった例で、これがアウトです。和声学では対斜Cross Relationと名付け、これを原則禁止としています。

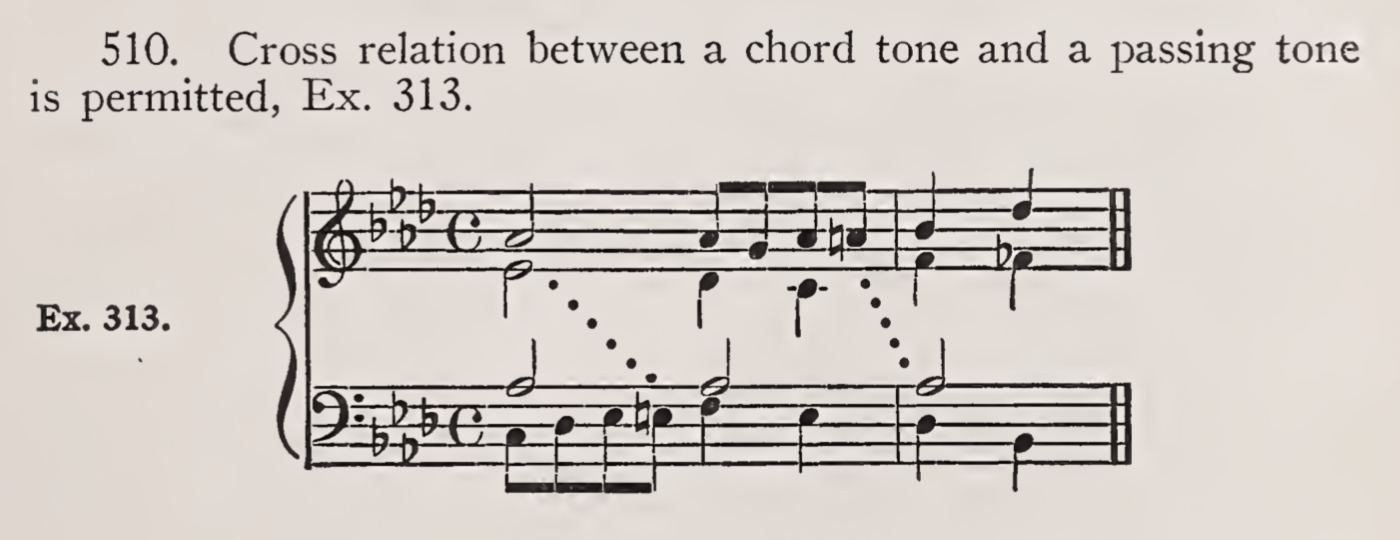

なおこれは半音は半音でもファ-ファ♯やラ-ラ♭のような同度での半音差、つまり増1度の進行においての話で、ラ♭-ソのような短2度の場合はまた話が異なります。それから経過音や装飾音など、コードとは別のおまけで挿入された音の場合、この「対斜」の禁則は無視できます。

Arthur Edward Heacox “Lessons in Harmony”より

Arthur Edward Heacox “Lessons in Harmony”よりちなみに対斜の禁則については他にも、バスと内声の間で起きる対斜ならさほど目立たないので問題なしとする見解1や、後続がdim7ならよい、本位音が2つある場合に片方が変位音へ進めばもう片一方は自由にしてよいなど、状況によって例外が色々あります。

簡単な禁則は、これくらい。どちらにしても、気にしなければならない場面というのは多くありませんね。ここから先が、割と有名な禁則たちの解説へと進んでいきます。

Continue