目次

5. コードの分析

ここまではコードの「演奏」に際してのポイントを確認しましたが、ここからは楽曲のコード進行を「分析」する際の気になるポイントについても触れておきます。

コードトーンとノンコードトーン

先ほど「アルペジオ」のところで、コードトーンを時間差で鳴らしてもよいことを説明しました。しかしそうなると、分析のときには困ります。鳴らされているフレーズのうち、どこまでを“ひとまとまりのコード”と考えればよいのでしょうか?

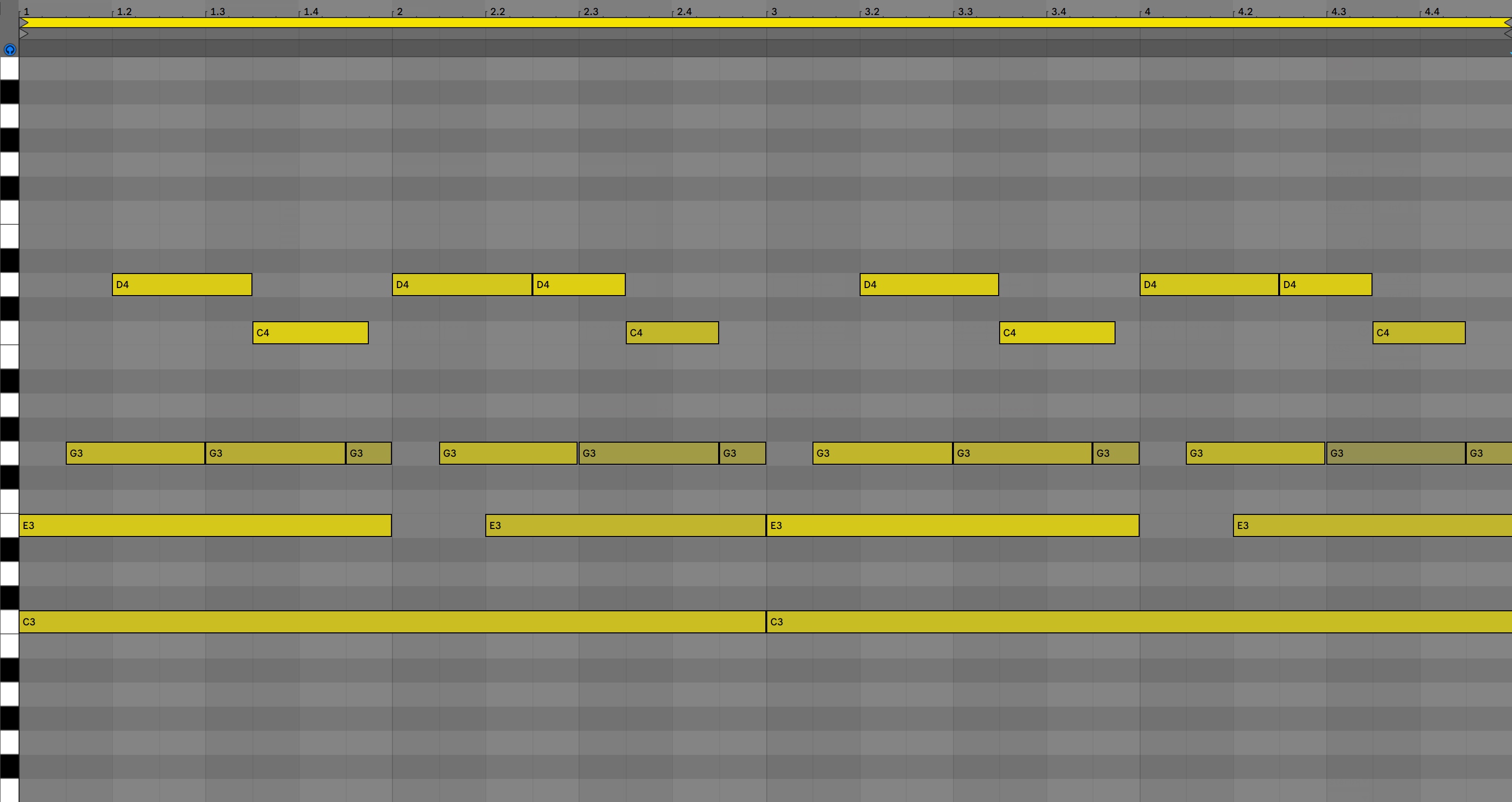

こちらはおなじみ「かえるのうた」の冒頭。ドミソの伴奏に「ドレミファミレド」とメロディが乗ります。この「ドレミファ」が分散和音だという見方もできないだろうか?

しかし、通常このような考え方はしません。コード分析の際にはこれを単に「C」コードとする、つまりメロディ中のレとファは無視してしまうのが普通です。

この時のレとファはコードに対する装飾として捉えられ、コードという“幹”に対する“枝葉”のようなものであって、コードの一部には含めないと考えます。鳴っているにもかかわらず、コードのメンバーには数えられない。このような音を非和声音Non-Chord Tone/ノンコードトーンといいます。

今回の例で言うと、次のような観点からレ・ファをノンコードトーンとみなします。

- 伴奏パートがド・ミ・ソを弾いていて、その一方レ・ファは弾いていない。

- レ・ファは全てド・ミの間に挟まっていて、いかにもド・ミ・ソの「つなぎ」として機能している。

こういった点から、ドミソがコードの“幹”であり、対するレ・ファは限りなくオマケに近い存在であるという風にコード分析では考えます。むろんレ・ファが音楽的に重要でないという意味ではなく、あくまでも「コード分析の際には思い切って無視する。」という意味です。フレーズの長さ・高さ・アクセントといった様々な要因から、こういった判断を下していくことになりますので、曲によっては“幹”と“枝葉”の区別がしがたい場面も当然ありえますから、音楽をコードネームになおす作業というのは純理論的に行えるものではなく、人為が介入することになります。

分析精度と目的意識

ある音を「コードトーン」とみなすか「ノンコードトーン」とみなすかの判断も含めて楽曲の分析であって、考え方や分類法、その名称などはまた流派によって多少異なります。

こちらはエレキギターがド・ミ・ソ・レの4音からなるフレーズを奏でていますが、このレを“幹”の一部と見るか、“枝葉”と見るかはかなり微妙なところ。こういった場合、そもそも何のためにコードネームに直そうとしているのかという目的意識も重要になります。

例えばこの曲をなるべくそのまま変えずにアコースティックギターだけの伴奏に替えて人に弾いてもらいたいということなら、レも情報として残しておくべきでしょう。

逆にもしこのフレーズ自体が単なるギタリストの「手癖」のようなモノで重要でなくて、別のアレンジに変えようと思っているなんて話なら、レの音は切り落としても差し支えない情報ということになってきます。

ほか、よくある話だと、楽曲のメロディだけが鳴らしている音をコードの一部として含めるかどうかも、目的次第で変わります。伴奏部分を再現するためにコードを採っているならメロディは抜いたほうがいいし、逆にメロディも含めた楽曲全体の音楽内容を分析するためにコードを採っているならメロディも合算した方がいいですよね。

ベースラインの切り捨て

また先ほど「ベースだけ違う音を弾く場合にはスラッシュで区切って付記する」という話がありましたが、楽曲分析の際にこれをどこまで細かくやるかも、やはり目的の問題です。よっぽどのことがなければ、ベースの細かな動きは無視してしまいます。

こちら先ほどの「ウォーキングベース」の演奏。これをコードネームに直すという場合、ベースが動くたびいちいちコードネームを書いていたらキリがありません。細かな動きは切り捨てて、単にDmGCAmとするのが普通です。

パートの切り捨て

現実の楽曲では、複数の楽器が複数のフレーズを同時に奏でる場面というのもたくさんあります。

こちらの音源ではドラム以外にベース、サックス、エレピ、オルガンが演奏されています。こうした場合もやはり、全楽器の演奏を合算してコードを分析するというのはちょっと非現実的です。今回の場合はまず複雑なメロディを奏でているサックスはあまり気にせず、エレピとオルガンで共通している音を中心的にコードトーンとしてみなし、他は装飾と考えるようなやり方がよいでしょう。

コードネームとデータの圧縮

そんなに簡単にフレーズの情報を切り捨ててしまっていいのかと思うかもしれませんが、音楽をコードネームに直すという行為そのものの本質が「音楽の簡略化」に他なりません。序論でもあったとおり、音楽理論とは音楽を記述可能なデータ化する「情報ツール」なわけですから。

「配置」や「時間」「弾く楽器」「フレーズ」といったデータを削ぎ落として、CとかAmみたいな短いシンボルに変えてしまう。でもそれによって、「あの曲とこの曲、コード進行が一緒だ!」みたいな発見に繋がるんですよね。

どれくらい細かくコードを分析すべきか? というのは、言わばカメラで写真を撮るときにどれくらい高画質にするかというのと同じ話で、どれくらい鮮明にその場面を切り取りたいかという目的意識によって決めることです。

「コード」という概念によらない音楽

曲の基盤に“幹”となるコードがある。この音楽観はクラシックでもジャズでも共通していますし、ロックやフォーク音楽のようにギターを用いる音楽でも、彼らが「コードを押さえて弾く」という演奏をする限り、楽曲の芯にはコードが必ずあると言えます。

しかし昨今のEDMやヒップホップ、あるいは民族音楽などでは、そもそもコードという概念を意識せずに作られた楽曲だって普通にありますよね。

こういう音楽では、部分的にはコードを見出せる場所もあるでしょうが、そうでない場所も当然あります。

もしこういう曲をコード分析するとなると、せいぜいベース音を基準にして、音階から外れた音がなければ基調和音が鳴っているとみなすようなザックリの分析になるでしょう。コード理論というのはあくまでも音楽をコードという単位で切り分けて記述するという「ひとつのモノの見方」です。音楽理論が「情報ツール」だという認識を持つと、この辺りの“付き合い方”というのは自ずと見えてくると思います。

まとめ

- コードの構成音の、具体的な配置の仕方を「配置(Voicing)」と言います。

- 音の配置は自由ですが、低音部(ベース)はルートを中心に演奏するのが基本です。

- 音の繋ぎ方に関する理論を「声部連結(Voice Leading)」といいます。伴奏の場合、スムーズな動きを心がけると良い結果を生むことが多いですが、表現したいもの次第であって正解はありません。

- ベースがコードルート以外を演奏する状態については、「/(スラッシュ)」か「on」を使ってそれを表現します。

- 楽曲のコードを分析する場合、フレーズから「ノンコードトーン」を適度に切り捨てたうえでコードネームを決めます。