目次

1. 音階の“中心”?

前回は、西洋音楽の最も基本的な2つの音階を紹介しました。

この2つを比べてみると、白鍵7つからなるという点は全く同じで、異なるのはその開始点、どちらが中心となっているかだけです。ドの音を中心にするとメジャースケール、ラの音を中心にするとマイナースケールとなる。

でもそもそも、「開始点」とか「中心」ってどういう意味でしょうか? 音楽は目に見えない芸術です。見ることもできなければ、触ることもできない。……一体どこに「中心」があるというのでしょうか?

2. 中心音

私たちは目に見えない音楽の構造を、何を通じて捉えているか。端的にいうとそれは、音の偏り、傾向、不均衡です。

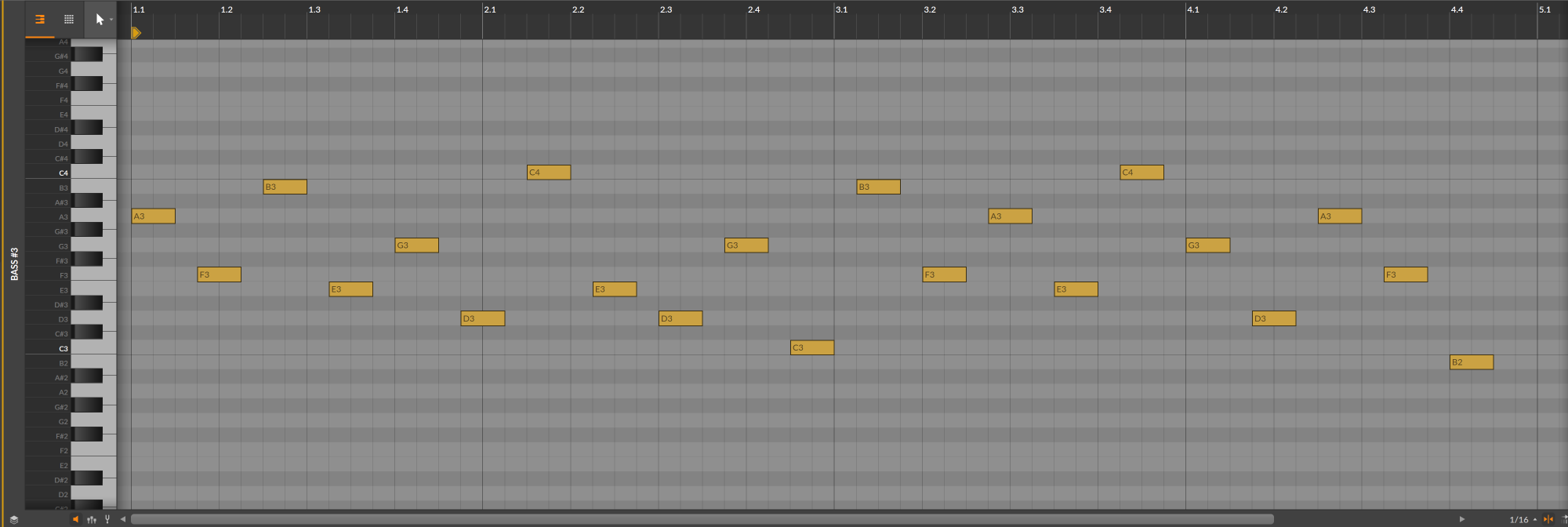

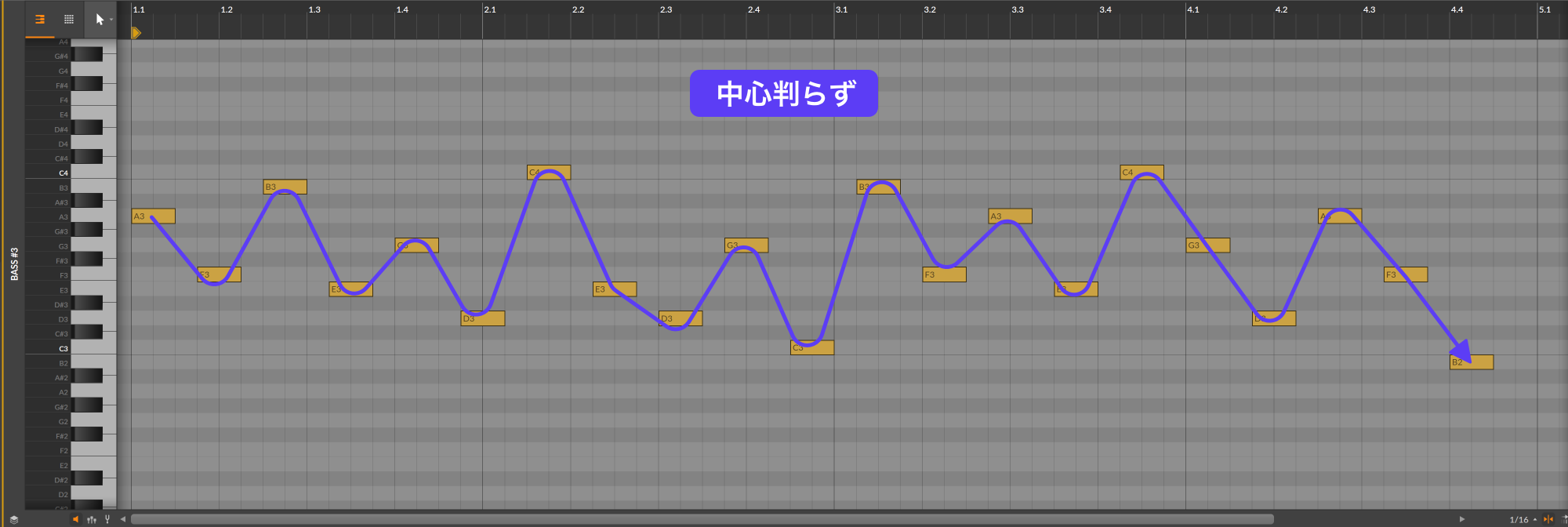

こちらは音の“偏り”が非常に分かりやすい一例です。使っている音の範囲はラ〜ラまで。始まりの音はラで、フレーズの塊の先頭も必ずラで、終盤にはラの連打があって、終わりの音もラ。この曲ではあたかもラが野球でいう“ホームベース”かのように、フレーズが一度展開してもまたラへと戻ってきます。この曲において、音階の7人のメンバーの力関係は決して平等ではない。明らかにラに偏重した不均衡な構造になっています。そしてこのようなとき、音楽理論では「この曲はラを中心にして作られている」という言い方をするわけです。

実際の楽曲ではここまで単純明快ではないかもしれないですが、それでも各パートのフレーズ、コード、リズムなどの動きの傾向から、やはり中心が定まっていくものです。どの音が中心となるかは完全に客観的なものではなく、最終的には人間の認知も絡んできます。別に最初の音がラでなくても、いちばん高い音がラでなくても、最も頻度の多い音がラでなくても、強調のされ方次第でいくらでも中心になりえます。

では逆に考えてみましょう。もし音たちの偏りを完全になくしてしまったら、音楽はどんなふうになるか?

こちらは7音が全く同じ頻度で、ランダムな順序で、一定のリズムで登場し、フレーズのまとまりも感じられないように作られた例です。こうも音の動きに傾向・特徴がないと、中心となる音は定まりません。

そしてこの一定かつランダムなフレーズからは、音楽的なストーリーを感じ取ることは難しいでしょう。偏りが中心を生み、中心の存在が音楽に明快なストーリーを与えるのです。

音楽理論では、この中心となる音のことを中心音Tonal Center/トーナル・センター、もしくは主音Tonic/トニックといいます。

- 中心音 (Tonal Center)

- 楽曲内で中心的な基準としての役割を果たす音のこと。楽曲の構成音の中で他の音に対して起点および終着点として機能する特別な音1。

- 「中心音」と「主音」は、ほぼ同義語である2。

ちょっと定義が抽象的ですが、これは音楽の中心性を作り出す方法がいくつも存在するためです。簡単に「曲の一番最後の音です」とか「一番多く鳴っている音です」とかいう定義にはできなくて、結果的に「中心音とは、曲の中心の音である」みたいな、同語反復的な定義をするしかないのです🥲

でもメロディ理論やコード理論の学習を進めていくうちにこの“中心”という概念がだんだん掴めてくるはずなので、今はそういうものだと思って読み進めてください。

アメリカの作曲家・教育者のハワード・ハンソンは、トーナル・センターについて次のように述べています。

Most melodies have some tonal center, one tone about which the other tones of the melody seem to “revolve.” (中略) The advantage of a tonal center would seem to be the greater clarity which a melody derives from being organized around some central tone. Such organization avoids the sense of confusion and frustration which frequently arises when a melody wanders about without any apparent aim or direction.

ほとんどのメロディは中心音を持っていて、メロディの他の音たちはその音を中心に“巡って”いるように感じられる。 (中略) 中心音を持つことの強みというのは、メロディーがある音を軸に組み立てられることで、曲が非常に分かりやすくなる点にあるだろう。そうした組織性があれば、メロディが明快な目的や方向もなくさまよって混乱やフラストレーションを引き起こすような事態は避けられる。

Hanson, Howard. “Harmonic Materials of Modern Music”(p.56).

先ほどのランダムなフレーズはまさに“さまよっている”という感じで、ふだんの感覚で聴いていたらまあ楽しめるようなフレーズではなかったと思います。中心点があって、そこから離れる、また戻る—そういった展開があってこそ、音楽は一般の人でも分かりやすく楽しめるものになるわけです。

そんなわけで、ほとんどのポピュラー音楽ではメロディーやコード進行、そのリズムなどの複合的な要素によって音のバランスに偏りが生じ、中心が確立されます。そしてその偏り方は音楽全体の雰囲気・印象に影響を与える。だからたとえ同じ7つの白鍵を使っていても、ドを中心とした音階とラを中心とした音階は全く異なるものとして区別されるのです3。

調性

楽曲内である音が中心音となって他の音を従えているとき、その曲は調性Tonality/トーナリティがあると表現されます。「調性」という用語もまた少し抽象的な定義の言葉でして、よく比喩的に音の“組織”だと説明されます。

- 調性(Tonality)

- 中心音と他の音との間に生ずる、音どうしの組織的な関係。楽曲の中で単一の音が中心的にふるまっている状態・性質4。

冒頭の音源ではラが中心人物となり、他の音は“サブキャラ”としてラを盛り立てていました。12音のうち7音が選抜されたけど、そのうち“センター”に立てるのは一人だけ。違う曲ではまた違うメンバーが選ばれて、違う人がセンターになる……。これってなんだか、大所帯アイドルの選抜とフォーメーション発表にそっくりですね。

そんな音たちのヒエラルキーを見て、理論家は「音たちが組織をなしている」と捉えたわけです。選抜メンバー(=音階の構成音)と、フォーメーション(=中心音の存在)を楽曲は持っている。この性質が、調性です。

そして先ほどの例のようにあえて意図的に中心を確立させない工夫を施さない限りは、曲の中心は自ずと定まり、楽曲は自動的に調性を持つことになります。

3. 調性音楽/無調音楽

調性を有する音楽は調性音楽Tonal Musicと呼ばれます。先述のとおり、よっぽど意図的な設計をしなければ楽曲は勝手に調性を持つので、この世界の楽曲の大半は調性音楽です。そしてそれは決して西洋音楽に限った話ではありません。

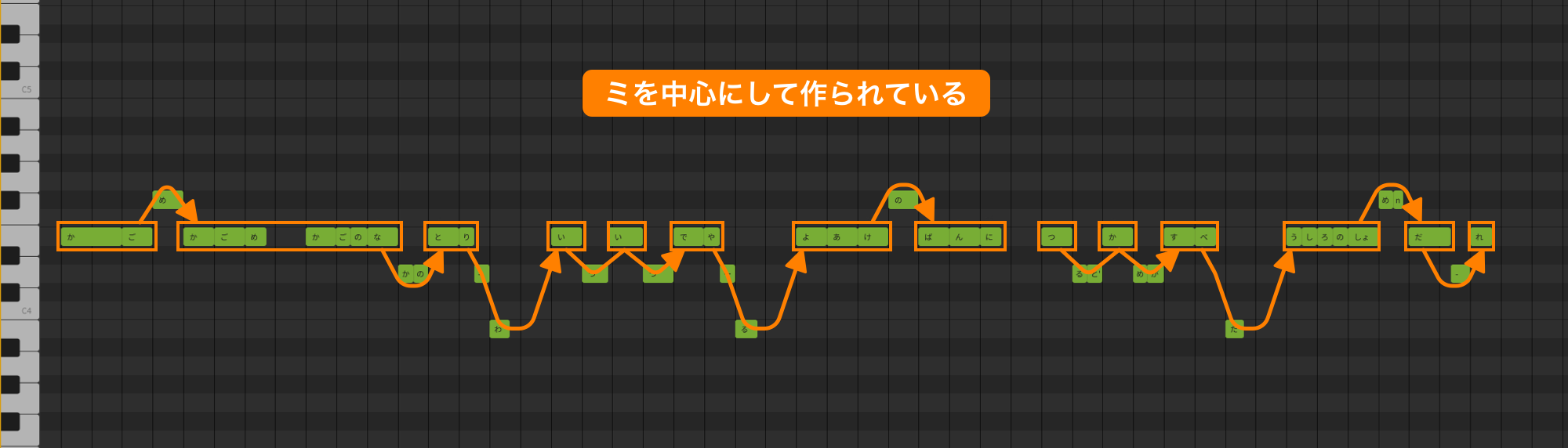

「かごめかごめ」は日本古来の童謡ですが、調性があります。この曲は、(上の歌唱でいうと)ミ・ファ♯・レ・シの4音だけで構築された楽曲ですが、4人のうち“センター”に立っているのはミの音です。始まりの音、終わりの音、各まとまりの最初の音、そして最も頻繁に鳴る音、その全てがミです。ミから上に離れたり下に離れたりしながらも、結局はまた元に戻ってくる。そんなミを中心とした組織的な音の関係性が「かごめかごめ」の音楽的なストーリーを作っています。

ミがメロディの大半を占めていて、さながらセンターばっかりがカメラに抜かれるMVのよう。

冒頭で聴いた電子音楽と「かごめかごめ」は、ジャンル的には遠くかけ離れています。でも、ある単一の音を軸にして周りの音を巡り巡って最後には戻ってくるという構造に関しては何も違いがありません。中心音が定まっていて、調性がある。これは音楽にとって本当に根本的で基礎的な特徴なのです。

無調性音楽

逆に調性を持たない音楽のことを、無調性音楽Atonal Musicといいます。日常で耳にすることは珍しく、少なくとも商業的なヒットチャートの類に無調性音楽が入ってくることはまあ想像できません。

とはいえ無調性音楽を一度聴いてみることで、音楽の“中心”という概念がより分かりやすくなると思うので、ちょっとそちらも聴いてみましょう!

クラシック系音楽にて

無調性音楽を大量に見つけられるおそらく唯一のジャンルが、20世紀以降の近現代クラシック音楽です。序論でも紹介したとおり、当時の作曲家たちは斬新な作曲法を熱心に研究していたのでした。既存の枠組みから脱却する試みが過激化していった結果、彼らは調性のない音楽を開拓していったという歴史があります。

聴くとどことなく不気味だったりミステリアスに感じると思うのですが、その大きな原因は中心音という“ホームベース”が不在であることです。先ほどハンソンが言っていたように、音楽の向かう方向が見えなくて、さまよっているように感じてしまうわけです。こうした音楽を楽しむには、ふだんとは違った心持ちが必要になりますね。単純明快なメロディを求めて聴くとナンジャコリャとなってしまいますが、複雑で予測がつかないこと自体を楽しむつもりで聴くと、逆にこういう音楽こそすごくワクワクして刺激的に感じられますよ。

映画やゲーム音楽にて

無調性音楽をブキミと断じてしまうのはちょっと可哀想な話ですが、しかしまあよく耳にする音楽と比べて異質であることは事実です。そこでその異様さや神秘的な雰囲気が買われて、ホラー映画やミステリードラマ、RPGのボス戦といった緊迫した場面でのBGMにも無調性音楽が活用されています。

映画『猿の惑星』『サイコ』やドラマ『TRICK』、アニメ『チェンソーマン』など、有名な作品の中に無調性音楽がいます。この手のジャンルの音楽を作る人にとっては、20世紀クラシックが編み出した技法は大いに役立つでしょう。

電子音楽にて

あるいはアンビエント音楽やノイズ音楽といった電子音楽方面でも、そもそも12音の鍵盤に基づいた音楽構築をしていないことも多々あって、無調性音楽を見つけることができます。

ノイズや機械音だけの音楽に対しては「こんなの音楽じゃないよ!」と思う人もいるかもしれませんが、これもれっきとしたひとつの音楽の形です。メロディやハーモニーのような古典的な音楽要素こそ欠けていますが、それは別に音楽の必須要件でありません。ASMRみたいなもので、音色のテクスチャーの繊細な変化を感じたり、音波が耳を刺激するその振動そのものを享受するような聴き方をすれば、こうした音楽も実に奥深いものとして楽しめます。

さて、ちょっと横道に逸れてしまいましたが……ともあれこういった特殊な音楽を除いて、私たちが日常で耳にする音楽のほとんどが調性音楽です。そしてそこでは、中心音というセンター役とそのほかの脇役との関係性によって音楽のストーリーが形作られている。

ではここからはより実践的に、歌モノのポピュラー音楽で中心音がどう表現と結びついているかについて見ていきましょうッ