目次

今回は、概論で「エース的存在」と説明した3rdシェルの紹介です。

1. 3rdシェルの特質

3rdは和音の長短を決定づける音であり、和音の響き、カラー、キャラクターを司る存在です。したがってこの音をメロディとして用いた場合には、コードのサウンドカラーを強く増幅させることになります。

3rdのサウンドは本当に優秀で、延々と続けても全く単調に感じることはなく、ずっと心地よく聴いていられます。

- おなじみカノンの進行

- 6-5-4-3-2-1と降りていく定番の進行

- 4-5-3-6の王道進行

メロディはずっと3rdシェルを中心に構成しています。どれにしても、どこかで聴いたことのあるようなメロディじゃないでしょうか? それくらい、3rdシェル中心のメロディラインは定番、鉄板なのです。一応念のため、Rootシェルにしてみた場合もチェックしておきますね。

- おなじみカノンの進行+Rootシェル

やっぱりストレート・素朴すぎて、この場合はずいぶん子供っぽく感じられてしまいます。童謡ならいいけれど、ポップスのメロだったらダサいと思われてしまいそうです。聴き比べると、3rdが持っている情緒とポピュラー音楽との親和性の高さが伺えます。

2. 3rdシェルとクラシック/ジャズ

3rdシェルの明暗を提示する力は特にクラシック音楽において極めて重要な役目を果たしており、またそれはジャズにおいても同様です。音楽理論の二大流派を築いたジャンルどちらもが大切にしているのが3rdなのです。

クラシックの場合

こちらはバッハの「G線上のアリア」。冒頭の美しいメロディに注目すると、多くの重要な場所で3rdシェルが選ばれていることに気づきます。

各小節の頭が常に3rdです! これは決して偶然などではなく、バッハは意図的にリッチなハーモニーが生まれるようこのメロディとコードを設計したはずです。

ジャズの場合

ジャズにおいても、メロディが3rdシェルを主軸としたスタンダード曲をよく見つめることができます。

「Fly Me To The Moon」は最も有名なジャズスタンダードのうちのひとつですが、テーマとなるメロディの冒頭8小節はなんと完全に3rdシェルだけで構成されています!

まるで針の穴に糸を通すように、次々と3rdを辿っていきます。一見すると水平的なモチーフの反復を重視しているように見えて、それと同時に垂直的にも統一された構造を保っている——。本当に洗練された刺繍作品を見ているかのようです。

こうした例は氷山の一角に過ぎず、こうしたジャンルにおいては3rdを軸にしたメロディというのはある種メロディメイクの基本フォームと言っても過言でないくらい重要な役割を担っています。そしてポピュラー音楽においても、その重要性はほとんど変わりません。

3. 3rdシェルとポップス

ここからはいよいよ、現代のポップスでの実例を見ていきます。

サラバ、愛しき悲しみたちよ / ももいろクローバーZ

サビのメロディがほとんどずっと3度を中心に作られています。

ももいろクローバーZ.「サラバ、愛しき悲しみたちよ」. (作曲:布袋寅泰)

ももいろクローバーZ.「サラバ、愛しき悲しみたちよ」. (作曲:布袋寅泰)

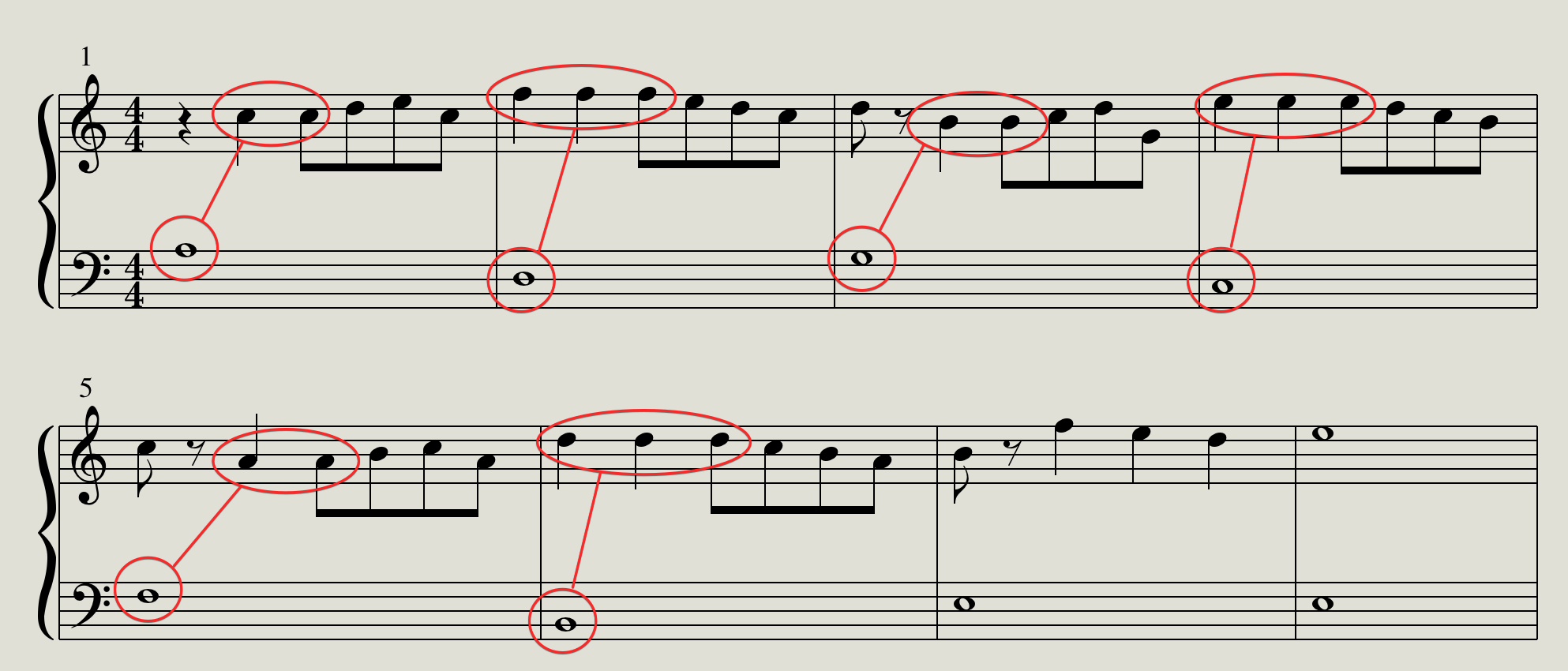

上楽譜はサビ部分のメロディとベースを抜き出したものですが、赤マルでつないだセットが3度の関係です。ここまで統一感のある構成になっていると、もはやクラシック古典派の音楽かのようです。

ちなみにこの曲はサビ終わりの「始まったばかりだ」のところは、四抜きの旋律でかなり水平指向なラインになっていますから、そのコントラストも非常に印象的です。“垂直”と“水平”の両方を使いこなすことがメロディメイクのカギであることがよく分かる一曲になっています。

Coldplay – Magic

イントロに注目。シンプルに単音のフレーズを奏でるギターですが、実はベースとぴったり3度の関係を保っています。

色々なシェルを織り交ぜればサウンドにバリエーションが生まれるのですが、あえてそうしないことで静けさが助長されている感じがします。シェルは3rdのみで単調ですが、3rd自体が長短の色を司どるカラフルな特質を持っているため、これでも全然飽きません。

Nujabes – Luv Sic Pt5

ラップ音楽ですが、バックトラックがずーっと3rdシェルです。6-5-4-3-2-4-5と進んでいく暗めの進行ですが、メロディもそのコードの流れにピッタリ寄り添ったまま3rdを保ち続けます。この曲は「大切な人の死」をテーマにした曲で、そのテーマに対して3rdシェルの情感の強さがとてもよくマッチしています。

旅立ちの日に(合唱曲)

間奏の中でおよそ15個のコードが進行しますが、なんとそのうちの13個は頭が3rdです。この思わず涙を誘うような豊かな情感は、3rdシェルがもたらしているものなのです。この曲は、サビにおいても非常に高い割合で3rdシェルが使われています。

4. 3rdシェルとEDM

昨今のダンスミュージックでは、この3rdの持つ豊かな響きをフルに活かして、ベースとリードを3度差で動かし続けるような曲もあります。

Zedd – I Want You To Know

フルバージョンはこちら。0:08~のメインパートで、シンセリードとベースがほとんど3度で平行に移動し、3rdシェルがキープされています。

Skrillex and Diplo – Where Are Ü Now

1:09からドロップが始まり、しばらくベースライン単体のみのパートが続きます。その後1:37で倍テン4つ打ちになるところから、リードベースとサブベースが別動しだすのですが、そこでは大部分が3rdシェルで動きます。手前が単調なRootシェルだからこそ、ここでの3rdのカラーはよく活きています。

Ariana Grande – One Last Time

こちらはかなり究極的な例で、イントロから繰り返されるメインフレーズにて、一部メロディが速く動く箇所を除いてはずっとベースとメロディが3rdの関係を保ち続けています。こうなるともはやメロディというより、ベースラインに対してハモリを重ねているような感覚に近いかもしれません。

特にEDMではあまりコード楽器に音量を割かずベースとリードの2音だけを大きく鳴らして迫力を出すのは常套手段ですから、たった2音でも豊かに聴こえるハーモニーを成立させたいと考えたとき、コードの長短を提示できる3rdがリード音に選ばれやすいのは必然的な結果でしょう。

5. 3rdシェルと映画音楽

ところで、先ほど2個目のVImから降りていくやつ、なんとなくジブリの音楽っぽいと思いませんでしたか?

- 6-5-4-3-2-1と降りていく定番の進行

実は久石譲さんの音楽も御多分にもれず、3rdシェルがエースとして大活躍しています。

こちら、3rdシェルのパワーで押し通した典型例です。「あの地平線輝くのはどこかに君を」までの一連の流れで、ずっとコードの変わり目はかならず3rdでメロディを乗せています。この強烈な哀愁は、3rdの力なのである。

ジブリシリーズではこの3rdと暗いコード進行は定番で、「コクリコ坂から」の「さよならの夏」や、「魔女の宅急便」の「海の見える街」、それから「千と千尋の神隠し」の「あの夏へ」でも似たような構成が見られます。

こちら、「君をのせて」と似ているなあと感じる人も多いはず。それは、コード進行が似ているだけでなく、シェル編成までもが似ているのも要因のひとつなのです。

また2018年の映画「羊と鋼の森」のメインテーマも全く同じようなコード進行に同じようなシェル編成で作られていて、ある種もうブランドイメージのような感じで使っている気さえします。兎にも角にもまさにエース級の活躍。これが3rdシェルの力です。

ジブリ映画以外でも、感動を誘うBGMに3rdシェルが活用されている例は見つけることができます。

映画「ALWAYS 三丁目の夕日」のメインテーマでは、冒頭の穏やかな場面を過ぎてVImに入ったところ(0:44-)から、大半の場面で3rdシェルがコードチェンジ頭の音として選ばれています。

坂本龍一の「Aqua」は、映画のために書かれた曲ではないですが、映画「怪物」の劇中音楽としておなじみです。

この曲はまず0:10-から始まるVImVIVに対するメロディの乗り方が3rdの連続になっていて、このフレーズは曲中で何度も繰り返される中核的な存在となっていますね。さらにもうひとつ、1:00-の箇所では、ラ-シ-ドと上行するベースにド-レ-ミとメロが重なり、先ほどとは正反対の順次上行で3rdを利用します。情緒豊かな3rdシェルと上行/下行の対比によって、シンプルなピアノソロ曲でも豊かな表情を生み出しているわけです。

映画「ニューシネマパラダイス」の「愛のテーマ」では、冒頭6-2-5-1の進行に対して3rdシェルが連続して乗っていきます(0:12-)。心を揺さぶる感動的なテーマ曲を作りたいという時に、3rdシェルは非常に強力な選択肢となります。

3rdシェルの弱点

そんなわけで、幾らでも使えて曲想がドンドン豊かになっていく3rdシェル、これといった欠点は無いのですが、強いて言えば情緒が強くなりすぎる危険があるくらいでしょうか。カラッと明るい曲や元気な曲では、Rtや5thの方が活きるという可能性があります。

それからIやVImのコード上で音楽を完全に終わらせたい、完全なるフィナーレを演出したいというときにはやはりRtの方が適役となるでしょう。先ほどの「ALWAYS 三丁目の夕日」のテーマでも、最後の最後はRtでどっしりとシメています。

シェルごとの違いは決して優劣ではなく、あくまで演出できる方向性の差であるということは忘れないでいつつも、3rdシェルの便利さはぜひ活用してみてほしいと思います。

まとめ

- コードの長短を決定する3rdは、その明るい/暗いのカラーを強化し、情感を強める機能があります。

- Rootシェルと違い、どれほど連続で繰り返しても退屈になることがなく、極めて使いやすいシェルです。

- ただしストレートさには欠けるので、曲調によっては使いすぎが好まれない可能性もあります。