目次

1. 音楽理論は必要か?

序論の始まりとなるこの記事では、まず音楽理論がどんなものであるかの全体像を掴もうと思います。

そもそも、まだ音楽理論というものに対し疑問や疑念を抱いたままここに来たという人もいるはずです。

でも、これは答えの出ない質問です。なぜなら、ひとくちに「音楽理論」といってもその内容は実にさまざまだからです。そこには「ドレミファソラシド」という言葉も含まれるし、オーケストラの編曲法だって含まれる。それらを全部ひとまとめにして「要る?要らない?」と問うのは、そもそもちゃんとした議題になってないわけなのです。

たとえば「数学って必要ですか?」と訊かれても、それが「中学・高校で習う数学の知識」なのか「パーセントや時間の計算なども含めた全ての知識」なのかでは、まるで返答が変わりますよね。

だからこの序論ですることは、そのような漠然とした問いに無理やり答えを出すことではありません。「音楽理論」がどんな存在であるかをあなたに知ってもらい、音楽理論が今のあなたに“役立つ”のかどうか、また“どこから”学ぶのか、そして“どれくらい”まで学ぶのがいいのかを判断する材料にしてもらいます。

2. 音楽理論の中身

音楽理論とは何かを考える前に、まずそもそも「理論」とは何なのでしょうか。一応ちゃんと改めて国語辞典を引いておくことにしましょう。

りろん 【理論】

①科学研究において,個々の現象や事実を統一的に説明し,予測する力をもつ体系的知識。狭義には,明確に定義された概念を用いて定式化された法則や仮説を組み合わせることによって形作られた演繹的体系を指す。

松村明(編). スーパー大辞林 3.0.

平たく言うと、バラバラに説明するんじゃなくてきちんと決めた用語とか分類をうまく使ってまとまった説明になっていること。そして「ああすればこうなる」という予測が立つことがポイントなんですね。

理論というと「相対性理論」のように全てが数学的に計算されたものというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、それはあくまでも“狭義”、一握りの理論だけに当てはまる話です。音楽理論はそれとは違って、どちらかというと「デザイン理論」や「経営理論」のように人間の知覚や心理が絡んだ分野の理論に似ています。

つまり音楽理論とは、音にまつわる様々な現象をまとめて説明していて、こんな音を出すと人間の耳にはこんなふうに聴こえるといった予測を助けてくれる知恵と知識。そういうことになります。

ではそれってもう少し具体的に言うとどんなことでしょうか?ここではその内容をざっくりと3つのレイヤーに分けて紹介することで、なんとなくの全体像をイメージしてもらいたいと思います。それが以下の3つです。

名前・効果・様式という3つの層。ひとつずつ、詳しく見てみましょう。

名前レイヤー

まずは音の名前、つまりは音楽の「語彙」が理論の土台となります。「ドレミファソラシド」もそうですし、もしかしたらCm7やFaug7(+9)のようないわゆるコード(=和音、音をたくさん同時に鳴らしたもの)に関する記号も、きっとあなたは既にどこかで見かけていて、それでこのサイトへ赴いたのではないでしょうか。それはみんな特定の音の組み合わせにつけられた名前です。まず名前をつけないことには、理論が組み立てられませんからね。「拍子」や「メロ・サビ」「転調」といった用語も、みんなこの「名前レイヤー」の知識になります。

名前レイヤーの一例

- BPM

- 3拍子、4拍子

- メジャーキー、マイナーキー

- トニック

- モーダルインターチェンジ

- Tresillo

- テトラコルド

- 純正律

- ドップラー効果

- Rothenberg Propriety

これらはみな音に関する技法、現象、概念、分類などにつけられた名前です。技法名や分類法を知ることで情報が頭の中でまとまっていき、また意識していなかった概念や現象に名前が授けられることで音楽の捉え方が鮮明になったりもします。

これは絵画で言うなら色の名前のようなもので、たしかに色名を知らなくても絵は描けますけど、絵の理論を解説するとなったときに「青」「赤」といった言葉がなかったらどうにもなりませんね。

何かを語るには、語彙がいる。そして色や形の名前と違って音に関する名前は日常生活ではほとんど使いませんから、私たちはココに関する語彙が貧弱です。だからまず色々なものごとにバシバシ名前をつけていくのが、音楽理論の大きな中身のひとつです。

効果レイヤー

一方で、音の名前はしょせん名前にすぎません。技法ならその技法は使うとどんな効果があるのか、分類したならその分類がどう活きるのか、現象があるならその現象はどう利用されるのか。そういう実践上の「効果」にまつわる知識が次に乗っかってくることになります。

効果レイヤーの一例

- 澄んで聴こえるハーモニーを作るには

- 明るい曲調、暗い曲調を演出する作法

- 不気味な雰囲気を演出する和音とは

- 曲の終わりに余韻を残すには

- 情緒的に感じるメロディの作り方

- “跳ねる”ような印象のリズムを作るには

- “エモさ”を演出する定番の展開とは

- 即興演奏で意外な音を繰り出すためのワザ

さっき辞書で見た“予測する力”にあたるのが、この辺りになってきます。効果レイヤーは、音楽の展開や曲想作りに関するベーシックなアイデアの引き出しとなる存在です。「これを使えば曲がこうなる」という、再現性のあるテクニック集。そんな役目も音楽理論は担っているのです。

これは文法で喩えたらまあ「熟語」や「構文」のような存在に近いイメージだと思います。全てを網羅するような法則というより、実践上重要なパターンを個別にピックアップして紹介する。そんな側面が音楽理論にはあります。

様式レイヤー

さらに、より特定のジャンルや特定の時代の音楽だけに注目してその特徴を抽出・解説するのも音楽理論の中身のひとつです。なんなら特定のアーティストの特徴も理論によってけっこう分析できたりします。そういった様式・形式を具体的に言語化するのも音楽理論の役目です。

様式レイヤーの一例

- モーツァルトの時代の作曲様式

- 1940年代ジャズの楽曲形式と演奏様式

- レゲエの基本リズムと和音使い

- 日本の民謡で使われている音階の種類

- ロックで使われるギターの演奏法

- インド音楽の基礎的な音階一覧

- アイドルソングの基本構造

- ハロウィーン風音楽の作り方

- 近代作曲家バルトークの作曲作法

- YOASOBIの楽曲の特徴

「効果」とちょっと似ていますが、複数技法の組み合わせによってそのジャンルらしさが生まれたり、ある技法を“使わない”ことが特徴であったりするなど、ちょっと目線が一段階上にあるのでこれは別のレイヤーとしました。

例えばある民族音楽を本格的に再現したかったら、その様式を理解する必要があります。そしてその様式を理解するためにはその前に個別の技法を知る必要があり、その技法を覚えるにはその民族内での音や奏法の呼び名、つまり語彙を身につけねばなりません。そのように三段重ねになった知識のカタマリが音楽理論。そんなふうに想像してほしいのです。

周辺分野

音楽というのは文化でもあり、また学問でもあります。したがって、単に音楽作品を作ったり分析したり以外の領域もしばしば「音楽理論」の範疇として名を連ねることになります。代表的なところでいうと以下の2つです。

「記譜法」は、音楽の授業でも習ったような楽譜の読み方の知識です。音符の読み方から始まり、「スタッカート」とか「クレッシェンド」みたいな楽譜特有の用語もたくさんありました。特に“楽典”という名を冠するコンテンツには、基本的にこの記譜法の知識が含まれています。

「音響学」は、周波数だとか音色の仕組みだとかいった、どちらかというと理科の授業で習うような類の知識です。こう音を重ねると音が濁るという“効果”は分かった。じゃあ人間の耳にそれが濁って聴こえる“理由”はなに? とかそういう話ですね。音楽理論書の中にも、そういう方面の知識をいくらか交えるものがあります。

これらは音楽理論の一部だとも言えるし、理論とはちょっと別物だとも言えるし、微妙なところです。お水が何度から「お湯」になるのかを定める権利が誰にもないように、音楽理論という言葉が指し示す範囲もまた、クッキリとボーダーラインを引けるものではありません。

というわけで、実際には「3つのレイヤー」で完全に括れるものではなく、説明しきれていない部分もあると思うのですが、ひとまずさっきよりも音楽理論の中身がどんなものかイメージが湧いてきたのではないかと思います。

3. 音楽理論のややこしさ

しかし音楽理論といえば、ややこしい。小難しい。覚えるのが大変。実践で活かすのが難しい。そんなネガティブな印象を持っている人が少なくないと思います。音楽理論の中身をチラッと覗いたことで、その難しさがどこから来ているのかも見えてきます。なぜ音楽理論は難しく感じるのか? それを先に外から眺めてみましょう。

名前レイヤーの壁

音楽理論学習が挫折しやすい最大の要因は、名前レイヤーの分厚さでしょう。名前はただの名前にすぎないので、効果レイヤーに進むまではいくら暗記しても実践に活きる知識にはなっていないという過酷な状況が続くからです。何に使うのかもよく分からないまま、暗記項目だけが増えていく……。これは例えば韓国語を学ぼうとするとき、まず最初のハングル文字(한글)を覚えるところでイヤになって力尽きてしまうのとよく似ています。いったん暗記の壁を乗り越えないと、楽しいエリアに辿り着かない。最初の最初にこそ大きな壁があるのです。

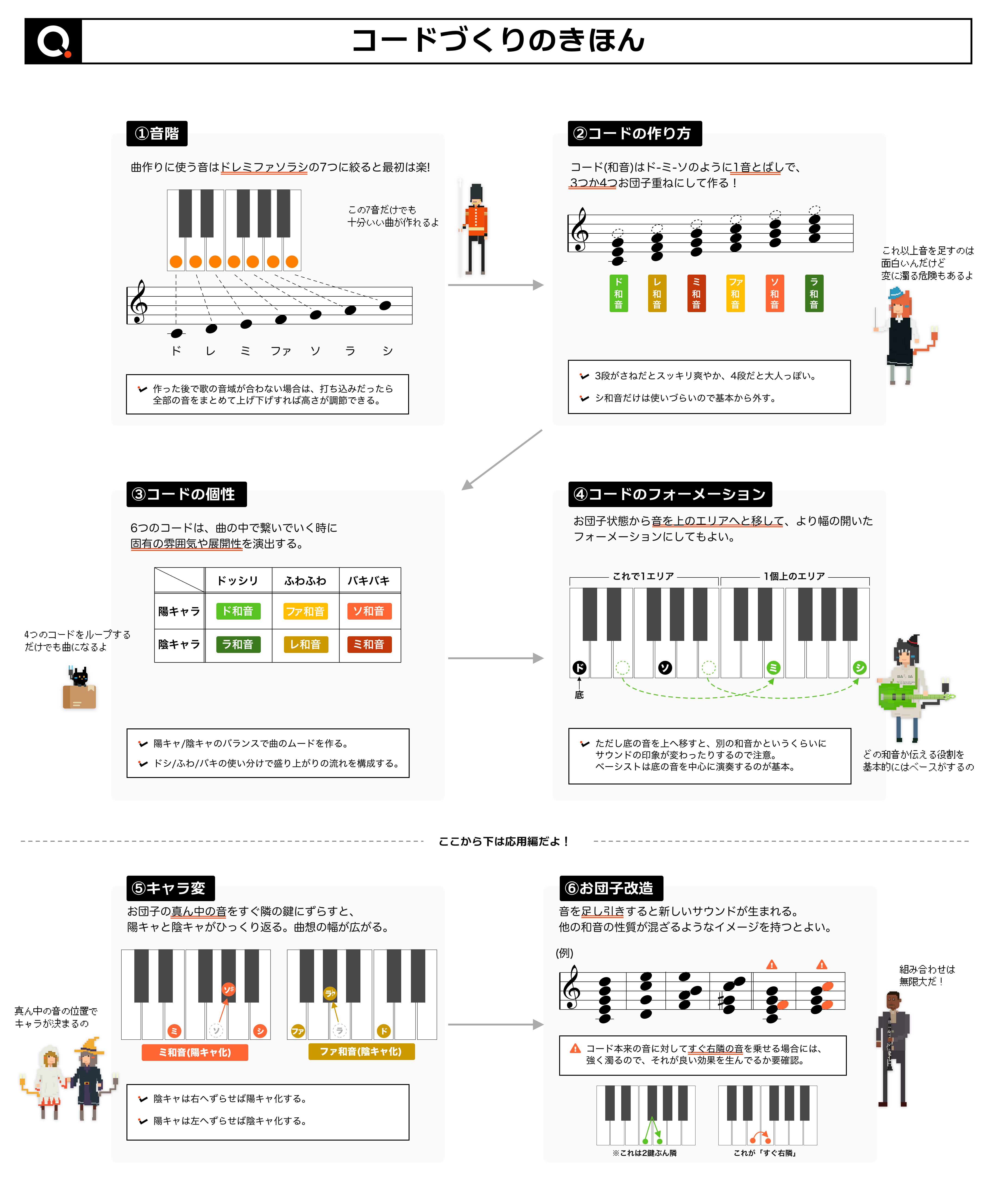

例えばの話ですが、あえて専門用語を一切抜きにして説明してしまえば、コード理論の基礎なんかはかなりコンパクトにまとめてしまえます。

こちらペラ紙1枚ですが、これでもう「コード編 I章」のおおよその内容はまとまっています(案外あなたのちょうど知りたかった知識が載っているかもしれません)。こうして見ると、「ピアノの白鍵だけを使うとこから始めよう」とか「ひとつ飛ばしで音を重ねていくと良い感じだぞ」とか、そんなに難解なことは言っていないのです。

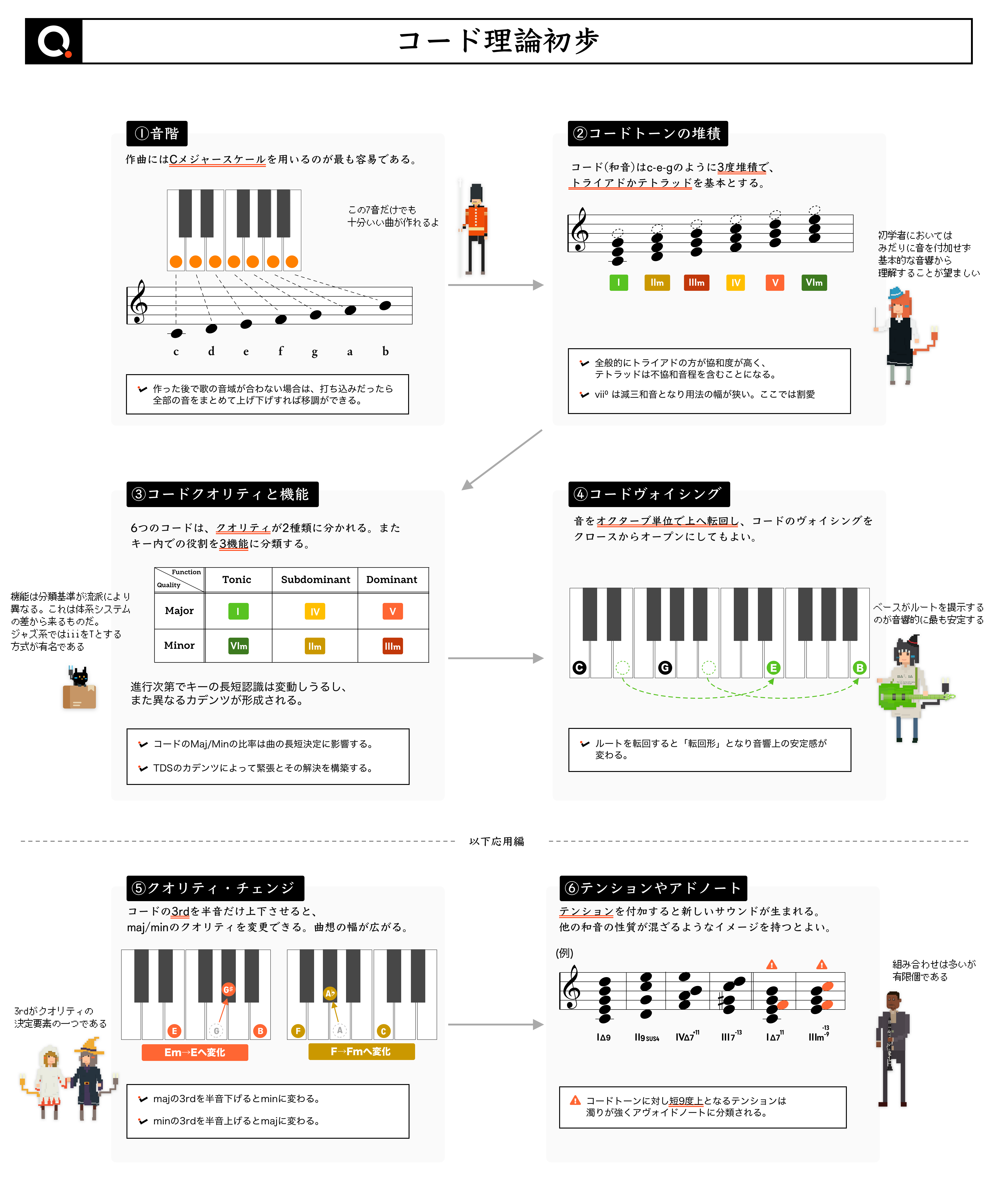

でも実際にどう解説されるかと言えば、それ専用の語彙を使って説明していくことになるので……

急にカタカナと記号が増えて暗号のようになりました。人々が理論に抱く「ウッ・・・難しそう・・・」という印象は、名前レイヤーから来るものだと言えます。だからこの辺りは気持ちの持ちようも大事で、記録やコミュニケーションにおいて語彙は重要ですが、作曲実践においては「効果」が分かれば十分です。ことによっては多少暗記をサボるところがあってもよいでしょう。

このサイトでも語彙は紹介することになりますが、暗記のタイミングをできるだけ分散するのと、ヘルプ機能で補佐することで負担を減らしていきます。

欲しい知識のミスマッチ

もうひとつ音楽理論が評判を落としてしまう要因のひとつに、欲しい知識の分野のミスマッチがあります。先ほど見たように音楽理論の中身は本当に幅広い。そのため、手にとった本の内容が望んでいたものと違ったという事態も確率的に起こりやすいです。

例えば普段DAWでしか作曲しないのに、うっかりクラシック系の理論書を手にとってしまって「記譜法」をいっぱい学ばされることになるとか。実践の方にしか興味がないのに、周波数の比率によって響きがどうとかいった「音響学」から入ることになるとか。

特に学びはじめの頃だと、今学ばされている知識が後々には実践に活きてくる大事な下地なのか、それとも自分には関係のない知識なのか、それを判断することも難しいですよね。そういったところもまた挫折者を増やす要因になっているわけです。

ルールについて

そして、音楽理論が気難しくて堅苦しいものと思われる一番の理由は、ルールや決まりごとによって創造性が縛られてしまうのではないかという疑念ではないでしょうか。

一般に音楽理論といったら、何か音楽のルールを教えるものというイメージ、そして理論によって“正しい音楽”と“正しくない音楽”を区別するようなイメージがあるかと思います。

でも実際には上で見たように、音楽理論は音楽を言語化し、その音響効果を知り、各種様式を学べる知識集であって、音楽ルールブックではありません。イメージと実情のあいだに食い違いがあるのです。

だからこの段階でまずきちんと断言しますが、音楽にルールなんてありません。スポーツではルールを破ると失格ですが、音楽に失格なんて制度はない。音楽家は自由に作曲をする当然の権利があります。でも、確かに一部の音楽理論書の中ではどこかルールめいたような記述が登場するのもまた事実です。じゃあ一体それはいつ、誰が、何のために作ったルールなのか? よく分からないものに“正しい音楽”を決めつけられるなんてまっぴらだ。そう思いませんか?

この問題を曖昧にしたままでは、気持ちよく理論の学習へと進んでいくことができません。だからここからまずは一度、音楽理論の“生まれ・育ち”をかんたんに辿る歴史探訪の旅に出発したいと思います。きっと理論に対する見る目が変わると思うので、ついてきてくださいね。