目次

1. 音階とは

西洋の音楽理論は、ピアノの鍵盤に代表されるように、12個の音を基盤にして構築されます。

この12音は喩えれば色鉛筆のようなものであって、この12色を連ねて重ねて楽曲という絵を完成させます。そして曲を作る際にはこの12音全てを必ずしも使うわけではなく、曲によっては使わずに終わる音もあります。

特にループが主体の電子音楽では同じ音を繰り返し使ってモノトーンな世界を表現することも多々あるし……

逆にジャンルによっては12音を次から次へ繰り出してゴージャスにカラフルに音楽を彩るような曲もあります。

12音の中からいくつかだけを抜きとって音楽を構成すると、その音選び次第で様々な曲想が現れます。それはまさに絵画において、どんな色を使うかで全体的なトーンが決まってくるのと似ています。

ゴッホ『星月夜』

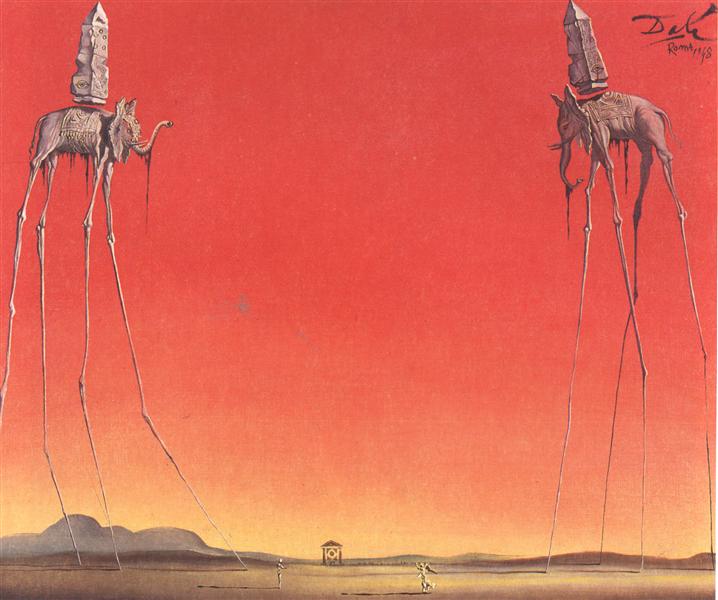

ゴッホ『星月夜』 ダリ『象』

ダリ『象』考えてみれば、色の色調も英語でトーンと言うし、音の調子も英語でトーンと言う。絵と音楽はこの辺りちょっと似通ったものがあるようです。

さて、そのようにして選び抜いた音のメンバーたちの集まりを、音階scale/スケールといいます。

こちらはピアノの白鍵の音だけを抜きとって並べたもの。あまり意識しないことですが、この「ドレミファソラシ」は12音から7音だけ抜き取ってこられた“選抜メンバー”なんですね。

- 音階 (Scale)

- 音の集まりを順に並べたもの。

音楽理論においては、鍵盤なり楽譜なりで下から順番にメンバーを並べて紹介するのが一般的です。ドレミファソラシと進んでその上はまたドに戻ってループしますから、音階を示すにあたっては、1オクターブぶんだけを表示すれば十分です。

そしてポピュラー音楽においては、ひとつの場面では全パートが共通してひとつの音階を使って演奏するのが基本です。曲を展開させる時に違う音階にチェンジすることこそありますが、その際にも全員がその音階に切り替わるのが基本。2つ以上の音階を同時に演奏するのは、強烈な濁りを生む可能性が高く、かなり高度な表現法となります。

さて、まず細かい話は抜きにして、音階によって曲のおおよそのトーンが決まってくるということを耳で感じてもらいたいと思います!

音階(1)

まずはドレミファソラシの7音で作った小曲がこちら。楽器の音色による印象の影響が極力ないように、チップチューンのサウンドにしました。この音階は、明朗で快活な雰囲気を演出するのが得意です。

音階(2)

同じ白鍵7つでも、中心の位置をずらすと響きも変わります。こちらは中心をラに置いた場合の音階です。中心がずれただけでだいぶ雰囲気が変わりました。比べると、この音階は、悲しげだったりダークな雰囲気を演出するのが得意です。

音階(3)

今度は黒鍵を交えてみたパターン。目を瞑って音を聴くと、ピラミッドとかタージ・マハルとか何かエキゾチックな雰囲気が浮かんではこないでしょうか? 実はこの音階はインドやアラブなど中東の民族音楽で実際に使われる音階のひとつです。だからもしゲームのBGMとかテレビの特集なんかで中東の風景と中東の音楽をセットで聴いていたら、そういった記憶が思い起こされたはずなのです。

これって地味に興味深い話で、別に音楽経験とか理論の知識とかがない人でも耳で音階を識別して記憶してはいるということなんですよね。おそらくですが、音階によって作れるメロディの節回しがある程度決まってくるので、歌のメロディを覚えるのと同じ要領でそういった節を記憶しているのでしょう。

音階(4)

ここまでは7音をピックアップしましたが、別に音は何個でもよくて、試しに6つをピックアップしてみます。

これはなんだか摩訶不思議な雰囲気で、迷路の中に迷いこんだような、少し奇妙で落ち着かない感じがするのではと思います。実際にこの音階は、そういうミステリーだったり非現実的だったりする場面のBGMなんかによく採用されている、実績ある音階です。

こんなふうに、どの音を選抜して音階を作るかで、音楽の方向性が大きく変わってきます。例えば音階(1)を使って深い絶望を表現するのはなかなか難しいし、音階(4)を使ってほのぼのした日常のBGMを作ることもかなり困難でしょう。音階の種類を知っていることは、作曲家にとって重要なスキルになってくるわけです。

音楽理論は印象論?

ところで、人によってはいきなり「悲しげ」とか「奇妙」とかいった印象論が始まって、“理論”というものに抱いてたイメージと違うと思ったかもしれません。しかしこれは印象論といっても印象で物事を論じてるのではなく、印象を論じているのであって、二者は似て非なるものです。音楽は人の感情に影響を及ぼす力がある。そうであれば、どんな音使いが人にどんな印象を与えうるかを論じることは、実践的な音楽理論にとっては必要なことです。これはデザインの理論で「寒色・暖色」のような色の印象に踏み込むのと似た話です。

確かに本当のことを言えば、サウンドが持つキャラクターというのは言葉で言い表しがたい玄妙なものです。また楽器やフレーズによってもその印象は変わってくるでしょう。なので実際のところ、本格的な書籍では音の印象に関する説明は極力しないような傾向も見受けられます。ただこのテキストでは、あえてこういった部分まで言及します。それは、たとえ主観を排せないとしても1、こうした印象論が実践で音を選ぶ際の指針として大いに役立つだろうからです。

2. メジャーとマイナー

音階は本当にたくさんあるわけですが、ポピュラー音楽において圧倒的にメジャーな存在なのが、最初に紹介した「ドレミファソラシド」、あるいはその中心をずらした「ラシドレミファソラ」です。

疑問に思ったことはないでしょうか。白鍵7つと黒鍵5つに分かれたキーボードのレイアウト、これってなんやねんと。なぜ6vs6でもなく7vs5という変なチーム分けがされているのかと。平たく言ってしまえば、これらの音階を弾きやすくするために鍵盤が設計されたのです。サラサラッとこの音階を弾きたいから、順番に弾いていけばその音階になるように、この7音を手前に配置しているのです。

もっと言えば、「ドレミ」の音名も「ABC」の音名も白鍵の7つにしか名前をつけてなくて、黒鍵はシャープ・フラットというおまけ要素で対応してますよね。

黒鍵にもH,I,J,K,Lとアルファベットをあげてもよさそうなのに、そうはならなかった。同じく五線譜の楽譜だって、ドレミファソラシだけが簡単に書けるようになっていて、他の音は♯♭を書かないと表現できません。

これは言い方を変えると、鍵盤や楽譜のデザインが完成するよりも先にこの7音による音楽が既に市場を支配していたということです。それを簡単に演奏し、それを簡潔に書き記すために楽器も楽譜も設計されていった歴史がある。この音階は、それくらい西洋音楽の歴史における覇者なのです。

そして現代のポップスにおいてもやはり、この音階が中心に鎮座していることに変わりはありません。もちろんそれぞれの音階にそれぞれの魅力があるんですけども、そうはいってもまずこの白鍵だけを用いた音階が最重要の基盤となります。

音階の名前

せっかくなので、この2つの主要な音階についてはその名称を紹介しておきます。「ドレミファソラシ」の方はメジャースケールMajor Scale、「ラシドレミファソ」の方はマイナースケールMinor Scaleと呼ばれる音階の一種です。

なお日本語だとMajorは「長」、Minorは「短」と訳すしきたりになっていて、それぞれ「長音階」「短音階」と呼ばれます。

メジャーとマイナー。作曲の初歩段階においては、色々な音階を試すよりもまずこれらの音階を使った作曲をオススメしますし、音楽理論も基本的にココを出発点にして話を広げていきます。

まとめ

- 音楽でどの音を中心に使うのか、使用する音を選抜して羅列したものが、「音階」です。

- 音階しだいで、演出される曲想の幅がある程度絞りこまれます。

- 音階の曲想はその構造上の特徴から来るものもあれば、特定の民族音楽と結びついているといった文化的背景から来るものもあります。

- 西洋音楽では「メジャースケール」と「マイナースケール」が中心的な存在であり、現代のポピュラー音楽でも依然として支配的です。