目次

17世紀をかけてガリレオ・ガリレイやニュートンが地動説を確たるものにしたことで、教会はもはや“真理の番人”ではなくなります。神の真理は、教会なんかよりも自然界にある。それを我々が自分たち自身の理性の力で読み解くんだ——。そんな熱気の中、18世紀は始まりました。

18世紀前半: “コード理論”の発展

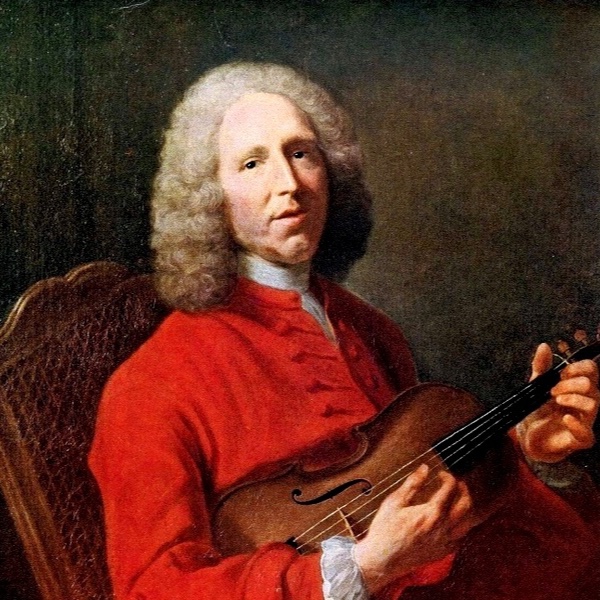

そして1722年、音楽理論史上でトップクラスに重要な理論書が出版されます。それがフランスの作曲家ラモーがしたためた『和声論』です。

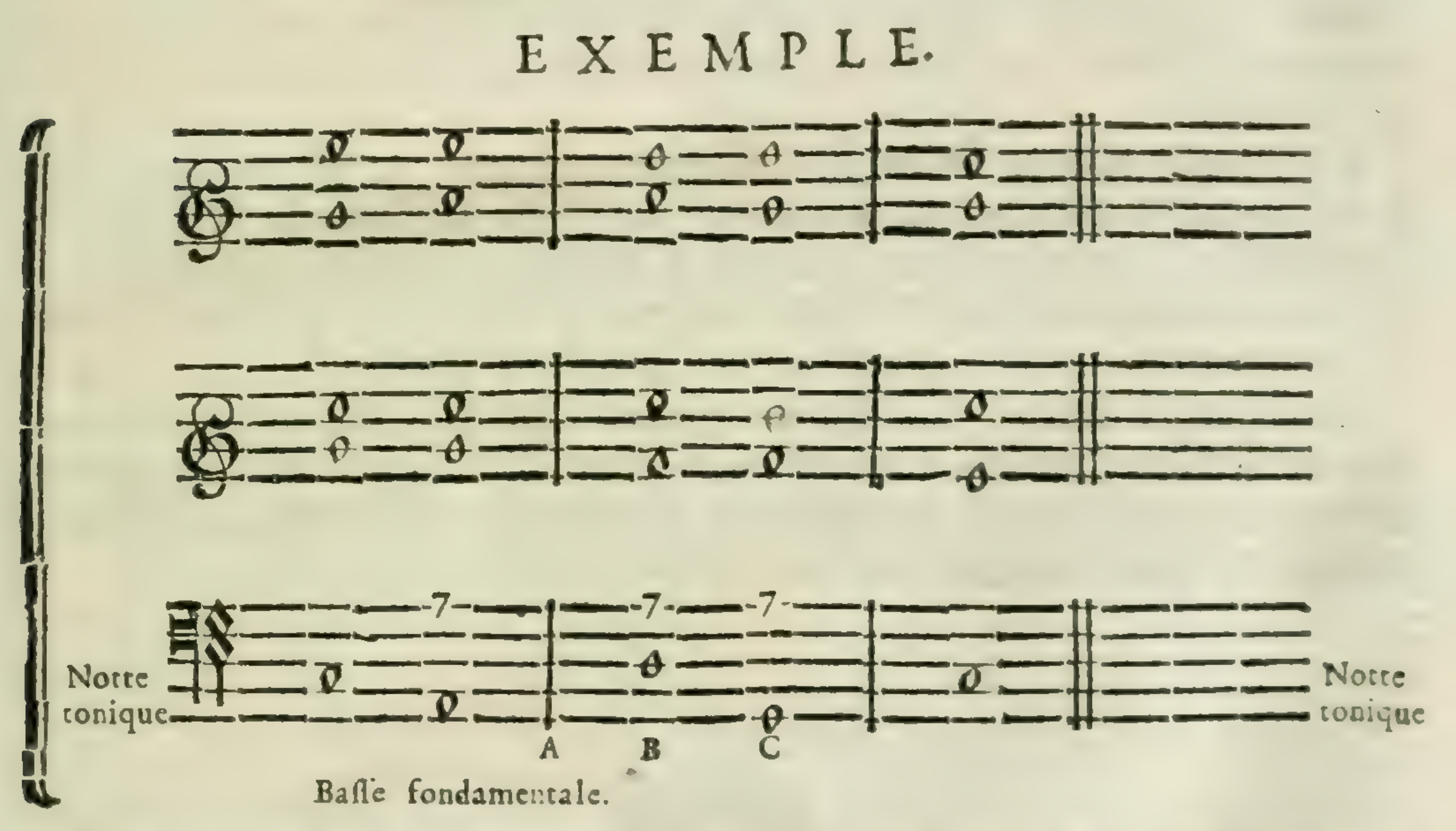

ラモーの理論は、控えめに言っても革命的でした。凄かったのは、「コード」を基本単位とした理論を実用的にまとめあげたこと。それは17世紀にあちこちで生まれたアイデアを結実させるものであり、『和声論』はおそらくは西欧で最初の、体系化された“コード理論書”でした1。

続けて4年後には、物理学の視点から自身の理論を正当化する本を出版し、理論界にさらなる衝撃を与えます。

実験によって自然界から和音の法則を導き出す。これぞ時代が求めた理論の姿そのものでした。彼の理論は瞬く間に広まり、ラモーはしばしば「音楽のニュートン」と称されるまでになります2。

🧬 理論と科学①

ただしその論考はとてもロジカルとは言い難いもので、数十年後には後輩たちにこっぴどく批判されることとなります。

バチボコに叩かれたラモーは、老後にはけっきょく理論の根拠をスピリチュアルな方向に求めるようになってしまいました。音楽の真理を解き明かす彼の野望は、失敗に終わるのです。 しかし、たとえ科学論として欠陥があったにせよ、実用的な部分の価値はさほど揺らぎませんでした。彼の理論はその後の基盤となり、現行の「コード理論」もある程度その延長線上にあります。今の私たちが使っている音楽理論の用語や発想のうちいくつかは、このラモーが300年前に発案したものなのです3。

理論と現場

一方で現場の音楽はというと、この時期は新旧さまざまなスタイルが入り乱れる過渡期でした。富裕層のための派手で煌びやかな音楽はまだまだ人気だったし……

かたやバッハをはじめとして、今や古びてきた昔ながらの複雑な掛け合いスタイルをさらに洗練させようと粛々と追究する者もいました。

そうした音楽は当然ながらラモーの理論に沿って作曲しているわけではありません。バッハの次男エマヌエルは、自分たちの音楽についてこう述べています。

新理論が広まっていくには、もう少し時間が必要でした。とはいえ、“理性ブーム”の中でこうした装飾・技巧に凝りまくった音楽は人気にかげりが見えてきます。もっと理路整然とした形式美を持ち、それでいてエレガントな音楽を時代は求めはじめたのでした。

「シンプルに削ぎ落とされた音楽の方がイケてる」という価値観の到来。ラモーの理論はそんな潮流とも相性が良くて、音楽理論の勢力図はだんだんと塗り替えられていくことになります……。

18世紀後半: 古典派理論の確立

18世紀後半は、フランスが絶対王政の打倒へと至る時代であり、また産業革命により芸術市場の規模が大きく拡大しはじめた時期でもありました。これまでは教会や貴族に仕えることが普通だったのが、無所属の“フリーランス作曲家”という生き方が選べるようになったのがこの頃からです4。 この時代は音楽史だと「古典派」と呼ばれていて、代表的な作曲家にはモーツァルトやベートーベンがいます。

この頃、トレンドは完全に「明快かつエレガント」な音楽へと移りました。楽曲は分かりやすい形式を持ち、メロディは歌いやすく覚えやすくて、平たく言えば大衆性が増したと言えます。

この流行の背景には、まず音楽を売り込むターゲットが不特定多数の市民層になったというマーケットの変化、それから教会や王族が主導してきた過去の音楽スタイルへの反発・反動もあったと言われています5。 音楽理論家たちはラモーの理論をベースにしつつ、こうした音楽を参照もしつつ、理論の形を整えていきました。そしてマリー・アントワネットの首が切り落とされた1793年まさにその年に、革命政府の手によってパリに国立の音楽学院が創設されます。これはヨーロッパで初めての、国民国家による市民のための音楽院でした。1800年ごろには教科書も完成して、クラシックの音楽理論はここに一旦の完成を迎えることとなります。

✝️ “理性”に基づく理論

では、古典派理論の中身はどんな感じだったか? パリの音楽院の教科書には、既に「この和音はこの和音へ進む」や「この音の動きは避けねばならない」といった規範と禁則が明示されていて、音楽の“型”が厳格に定められていました。例えば“おじぎの伴奏”でおなじみのフレーズは、まさしく基本の型そのものです。

当時のクラシック音楽は、こうした型に基づいて曲を作っていくことで、合理的で形式美を備えた曲を作ろうという考え方が主流でした。もし生徒がそれを破って奔放な作曲をしたら、先生たちは決して良い顔をしなかったでしょう。

つまり皮肉なことに、教会から自由になっても、王政から自由になっても、音楽が規範から自由になったわけではありませんでした。それもそのはず、この時代を突き動かしたのは「理性の力でより良いものを導く」という信念なわけで、「おもしろいならオーケーです!」なんて言うはずもありません。 音楽理論が音楽の「正しい・間違い」を決める存在であるというポジションは、この時代でも継続となりました。そして何を隠そう、この規範こそが、今この現代までもルールとして語り継がれているものの正体のひとつなのです。 これで、音楽理論のルールの謎がまた少し紐解けました。それは、200年前の人たちが考えた“理性的”な音楽の姿を再現するためのものだったのです。