目次

1. 「ナポリの和音」のおさらい

VII章にて、クラシック特有の和音である「ナポリの和音」を紹介しました。主に短調において、♭II度を根音とする和音群の総称でしたね。

クラシックの時代を通して使われ続け、その独特なサウンドはインディー・ジョーンズのテーマなど現代でも活用されているという話でした。

ナポリ和音のうち特に愛用されてきたのが、第一転回形である「ナポリの六」です。

残された謎

「ナポリの和音」と「ナポリの六」については、その解釈に関して謎が残されていました。

前者については、♭II度をルートにする和音のうちどこまでをナポリの和音と呼ぶのか? という包含範囲の問題です。

- VIm7IIm7

II7IΔ7

「トライトーン代理」という名前で紹介されたジャズ流派のこの技法は、「ナポリの和音」に含まれるのだろうか? これは音楽理論界でときに持ち上がる議題のひとつです。

そしてナポリの六に関しては、「IVの5th上げ」とも「IIのRt下げ」とも取れるという、解釈の問題がありました。

VII章でナポリの和音を紹介したときには実践を重視し、こうしたところはほとんど触れませんでした。より研究的な内容を扱うこのVIII章で改めてこの問題に取り組んでいこうというわけです。

2. 代表的な解釈

「ナポリの六」は1700年代のナポリ楽派によって愛用され、1800年代にその愛称が定着したと見られますが、1880年の時点ですでに解釈が乱立しており、それがひとつに定まった時期はおそらく歴史上一度もありません。

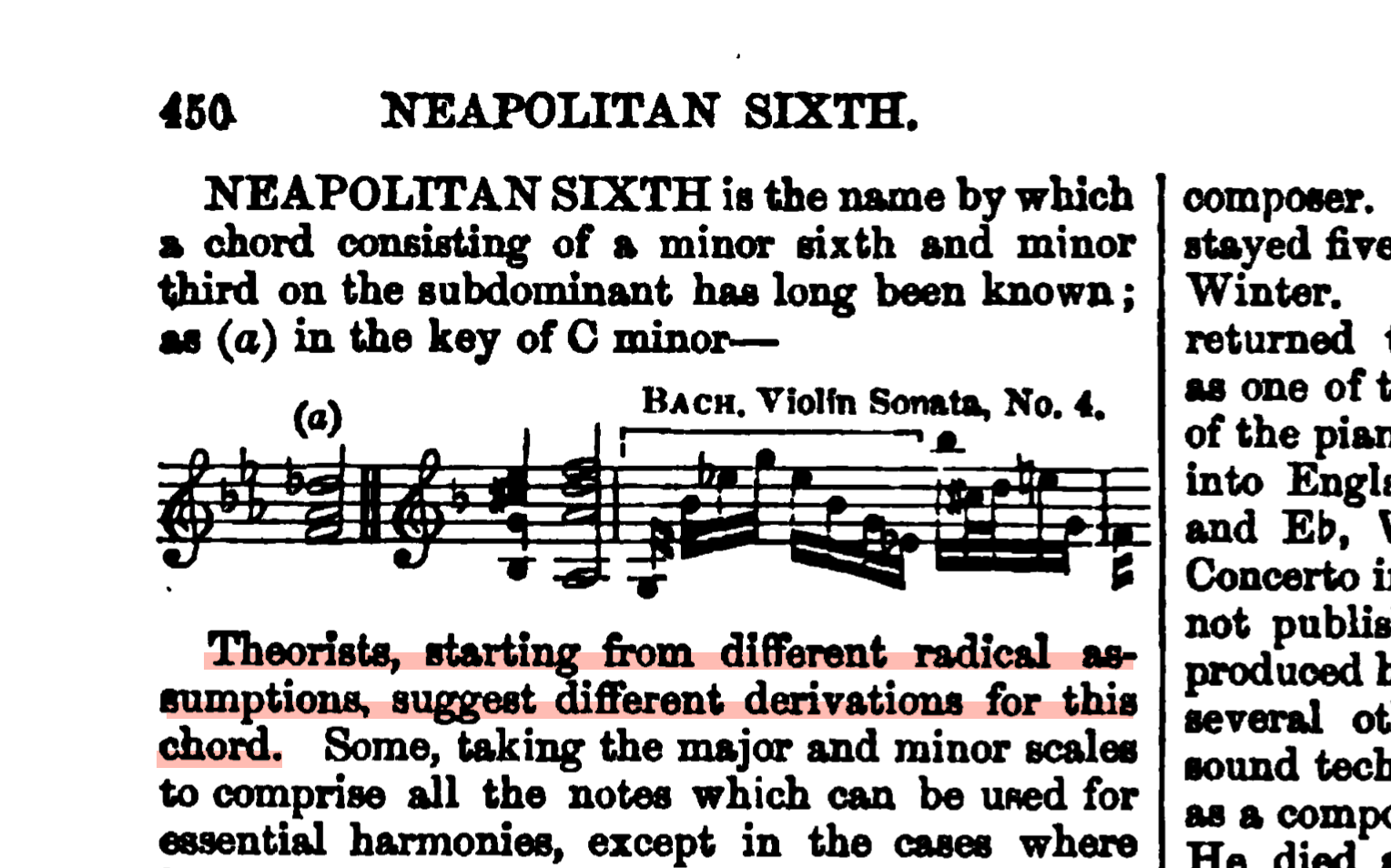

Grove’s Dictionary of Music & Musiciansより

Grove’s Dictionary of Music & Musiciansよりこちらは「グローヴ世界音楽大事典」という、今でも改訂され出版されている音楽辞典の、1880年版です。この時点で既に「理論家たちは様々な仮説から、それぞれ抜本的に異なる由来を主張している」と説明され、実に5つの説が紹介されています。そう、「ナポリの六」の解釈は、2つどころの騒ぎではないのです1。

ですからもう今のうちに白状してしまうと、この記事で述べるのは「どの解釈が正しいか」などという低次元なものではありません。もっと物事を俯瞰し、音楽理論観について深く学ぶという、そういう回なのです。

この記事の続きを読むには、ログインが必要です。サイドバーのログインフォームからログインしてください。メンバー登録は無料で可能です。

ナポリの六の名を普及させている時期

ナポリ楽派の全盛期が終わってすぐ後に出された書籍で、「ナポリの六」の名が現れたかなり早期の記述と思われるのがこちら。

The Neapolitan sixth is a minor third and a minor sixth to Fa, and is never inverted. It is resolved into the triad of Sol.

ナポリの六は、ファに短3度・短6度を乗せたもの。この形から転回することは決してない。ソの三和音に解決する。(1812) William Crotch – Elements of Musical Composition

これが最初の記述ではないかと推測する論文もあるくらい古い記述です2。 この時点ではまだ、由来を話すレベルまで来ていません。こんな和音がイタリアで流行っているよという感じで、構成音だけ述べているところに“黎明期”の感が滲み出ています。同時期の周辺書籍、後発書籍の記述なども鑑みると、まだ理論界で“定番”の地位は獲得していなかったのは間違いないかと思います。

ナポリの六なんていらない説

それから50年後には、そのウィリアム・クロッチ氏を名指しして批判した書籍があります。

Dr. Crotch, Callcott, and most English theorists, have named it the “neapolitan sixth”, but such a name is very unmeaning, as it certainly was at no time peculiar to the Neapolitan composers.

クロッチ氏、コールコット氏など英国のほとんどの理論家がこれを”ナポリの六”と名付けたが、こんな名前は無意味である。ナポリの作曲家だけに特有の和音なんかでは全くないのだから。(1868) F. A. Gore Ouseley – Principles of Harmony

「ナポリの六」という名前自体を否定しているところが面白いですね。こういうのを読むと、彼らもまた人間であり、個々人の異なる意見があり、「クラシック理論ではこうです」なんていうのはあくまでもザックリした概論でしかないということがよく分かります。

下属調からの借用説

そんな中19世紀後半の時点で、面白い“第三の説”を唱えている人も発見できます。

It is derived from the minor scale of the subdominant of a minor key. (中略) In modern music, however, this chord is reduced to a much simpler form, being treated practically as a common chord of the flattened supertonic. It will be convenient to give it this name and to speak of it as having three positions :

これは下属短調からの借用です。(中略) しかし現代の音楽においては、この和音はもっと簡易的な形式に還元され、II度がフラットした和音として事実上扱われています。まあ、3つの配置をまとめて論じるにあたってはそれが好都合なのでしょう。(1876) John Stainer – A Theory of Harmony

「下属短調からの借用」とは要するに、CマイナーキーならFマイナーキーから借りてきたということ。「フラットが1個増えてんだから、フラットが1個多い調から借りてきたって考えるのが一番ストレートじゃん」という意見ですね。

「変位」ではなく「他調からの借用」。確かにこれも一理ある見方であります。この頃既に「“簡易的”な解釈が“事実上”まかりとおっている」という、他解釈への批判がすでに始まっている点もまた面白い。

IIの根音下げ説

それでは「IIの根音下げ説」を唱える人たちは、どんな風に考えていたのでしょうか? 「ボストン6人組」と呼ばれる作曲家群のひとりであり、音楽教育にも大いに携わったアーサー・フット氏の著書からその見解を拝見しましょう。

This triad, with its diminished 5th, is a somewhat unsatisfactory dissonance, as we have seen.

Early in the development of music, we find composers altering it into one with a perfect 5th by lowering the root .(中略) This triad on the second degree of the minor mode with a lowered root, when in the first inversion, is known as the Neapolitan Sixth.この和音(註:短調のIIのこと)が減5度の存在によりどうにも満足のいかない不協和を生むということは、ここまででお分かりのとおり。音楽発展の早期においては、この根音を下げることで完全5度を確保している作曲家を見つけることができます。 (中略) 短調において下方変位したII度をルートにとったこの三和音が、第一転回形で現れた場合には、これは「ナポリの六」として知られています。(1905) Arthur Foote – Modern harmony in Its Theory and Practice

音楽発展の早期に、“音楽の悪魔”である減5度を避けるために根音を下げたのがナポリ和音の起源である ──つまりフット氏は、ナポリ楽派よりもさらに昔の教会旋法の時代までさかのぼり、それこそがナポリ和音の“由来”だと述べています。

ステイナー氏は「根音下げ説」を「SimplerにReduceされた考え方」と批判しましたが、見ようによってはこのように非常に古くまで歴史を辿った結果とも言えます。他人の意見を否定することは、簡単なことではないのです。

そしてなぜ第一転回形で用いられるのかについては、「不自然なメロディの跳躍や、連続5度・連続8度を避けるため」と説明されます3。 確かに和声のルールによって和音の配置が限定されることは、和声学においては珍しくありませんから、可能性としてはありうるラインですね。

IVの5th上げ説

一方で「5th上げ説」を支持した代表的な理論家は、「TDS機能論」を世界に提唱したことでおなじみのフーゴー・リーマンです。

ちょっと独自の記号システムのため分かりづらいですが、「S」に「>」のマークが重なっているのがナポリの六で、「IVの和音(S)の、5thが上に動いたよ(>)」という解釈を記号が伝えています。

独自理論を唱える人間にとって、こういう「いかにもややこしい和音」をいかにエレガントなやり方で体系に組み込むかは大事な“腕の見せ所”でもあります。リーマンがその当時優勢だった「IIの根音下げ」や「下属短調借用」を採用しなかったのには、独自システムの優位性を誇示する目的もあったかもしれません。実際問題、この説の方が、「根音下げの第一転回形」という発想法よりずっとシンプルに理解ができますよね。

シェーンベルクの意見

もうひとつ、リーマンと同様に独自の理論体系を考案していた作曲家シェーンベルクの意見も見てみましょう。

But the assumption that the root is lowered is to be definitely rejected.(中略) it is the most preposterous thing one can do. The roots are, in our conception, fixed points from which relationships are measured. The unity of all the measurements we have found is guaranteed by the immobility of these points.

ルートが下に変位するなどという仮説は、絶対に却下されなければならない。(中略) そんなのは、考えうる最も不合理な動作である。私たちの概念構想においてルートとは、和音どうしの関係性を測るための不動の点であって、私たちが述べてきた体系の一貫性というのは、すべてはルートが不動の存在であるという前提によって保証されているのだから。(1978) Arnold Schoenberg – Theory of Harmony (Roy E. Carter英訳版)

一見すると、彼は「IIの根音下げ説」を全否定しているかのように見えます。しかし実際は、そうでもない。よくよく言葉を拾うと、「私たちの構想においては」とか、「一貫性が」とか、「却下されなければならない」とかいう風に、「自分が考案した理論システムの一貫性を保つためには、根音下げというアイデアは却下する以外の選択肢がない」という意味合いでこれを述べていることが分かります。

シェーンベルクは結局「下属短調からの借用説」を支持するのですが、あくまで他の説を否定しているわけではなく、自分が思い描く音楽理論体系の中でナポリを処理するためにはこれが一番だという、そういうスタンスですね。こういった細かい文言を“読解”することも、解釈においては重要です。