目次

さて、ここからさらに、どんどん本格的に「ジャズ理論ならでは」の世界に入っていきます。

1. InsideとOutside

ここまで見てきて分かったことは、やはりジャズというのはきちんと理論に裏付けられていて、ポピュラー音楽の耳では調子が外れたように聴こえる音でも、ちゃんと名前が付いていたりするということです。

こちらはスケールの話の時に紹介した、「ホールトーンスケール」を使った演奏。この奇妙なサウンドも、ジャズ理論の中では「理論的に真っ当なサウンド」に入ります。

しかし中には、本当に理論の秩序から逸脱した演奏をすることがあります。コードに対して思いっきり音が衝突するようなスケールで、“あえて”演奏するようなことが、実際のプレイではありえます。そういう演奏のことを総称してアウトサイドOutsideとジャズ理論では表現します。逆に、秩序の保たれた演奏はインサイドInsideと言う。

アウトサイドな演奏というのは、つまりは「理論の裏付けがない演奏」ということになりますから、成立させるにはセンスや経験が必要と言えます。今回は、定番の「アウトサイド」手法を紹介したいと思います。

2. サイド・ステッピング

Outsideな技法の典型例が、サイド・ステッピングSide Steppingと呼ばれる技です。これは、本来のコードに対してスケールが半音上か下にずれて演奏する行為を指します1。

言うまでもなくそれは強い不協和を生みますし、半音だけずれているということで、上手くハマらなければ、単に間違えたと思われる可能性もある。まさに「ギリギリ」を攻めていく手法なのです。

- C Dorian

こちらは、コードはCm9、Cドリアンスケール一発の、4小節の短いサンプル。スローテンポなので、サックスソロが途中からちょっとダルくなってきます。そこで、3小節目の後半にだけサイド・ステッピングを実施してみます。

- C Dorian (with Side Stepping)

「半音上」にサイド・ステップしました。今回はさりげない使い方なので聴き分けが難しいと思いますが、ほんのちょっと本来のスケールから外れた調子がなんだかブルースっぽく響き、ユニークなサウンドを生んでいます。

3小節目のところを、ピアノロールで見比べてみましょう。

S.S.なし

きっちりCドリアンスケールを奏でているのが分かりますね。

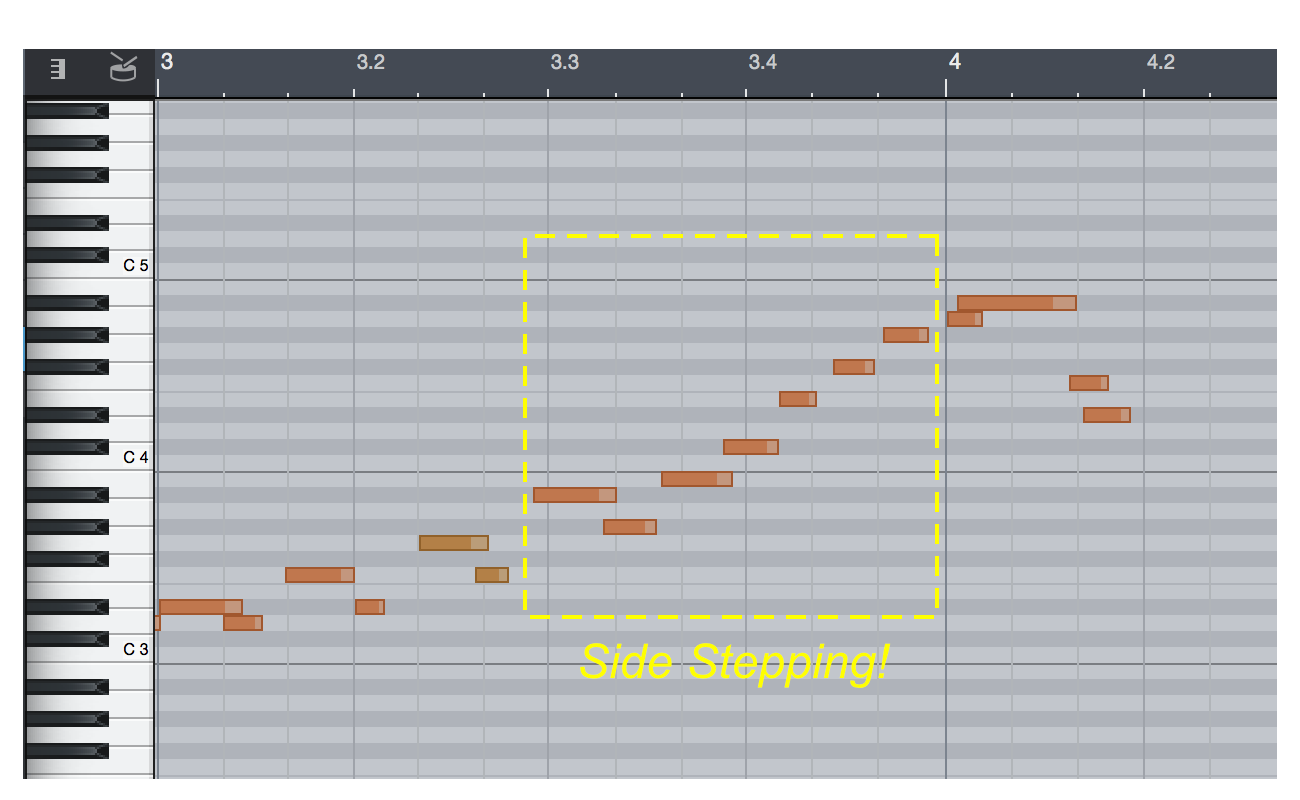

S.S.あり

対するこちらは、C♯ドリアンスケールを奏でている。ナチュラルのシやミを弾いていて、バックで鳴っているCm9コードとは思いっきりぶつかっています。しかし一瞬の出来事ですから、良い“スパイス”として機能しています。

ピアノロールを眺めることで見えてくるのは、半音上にずらしたとしてもスケールに共通する音があったりするので、そこをどう絡めていくかでInside/Outsideのバランスを取ることができるということですね。あまり大げさに使うと、単に演奏をミスってると思われる懸念があるので、バランス感覚が必要になります。

実際の例

こちらはチェット・ベイカーによる『Over The Rainbow』。テーマ部分が終わった1:14~からのアドリブに注目してください。Fキーの中、ベースはC音にステイしてF/Cのドミナント・ペダルを構成します。トランペットは「c-d-b♭」というモチーフを2度繰り返しますが、3回目で明らかに音がキーから逸脱しました。ピッチを確認すると、「c♯-d♯-b」というふうに直前のフレーズを半音上にずらしたものを弾いていることが分かります。この瞬間もベースはしっかりC音でペダルポイントを継続していますので、理論的には“アウト”な領域の演奏です。そしてそこからはa♭やbのようなキー外の音を交えながら曖昧な調性感の時間がしばらく続きます。

この場面では、直前のモチーフをそのままずらすというのが面白く、これによってこの演奏がミスではなく意図的な外しであるということがリスナーにも分かりやすくなっていますね。

このように、「みんなで同じ音階で演奏しましょう」という音楽理論の基本概念に反するような演奏が実際に行われていて、そんなことをやっていいのか!?という驚きがあります。しかしまあ音楽理論の根本アイデアは「緊張と弛緩」ですから、よりマクロな目線で考えればこのようなアウトサイドの演奏によって緊張を生み出し、またノーマルな調性の範疇に戻ることでそれを弛緩するというれっきとした緊張-弛緩の構築法のひとつなのであると、言えないこともないでしょう。

3. Contiguous ii-V

しかし、演奏中に誰かだけがアドリブでS.S.というのはなかなか高度な行為ですね。似たものでもう少し使いやすいテクニックとして、作曲の時点でもうキーからずれたii-Vを仕込んでおくという技もあります。

- III

VIo

III−7(13,-5)

VI7(-9)II−6V7(-9)IΔ9

かなり本格ジャズっぽくなりましたね!これはもう計画されたコード進行なので「アウトサイド」な演奏とはちょっと話が違いますけども。

キーはCです。ポイントは、突然出てくる♭III-7→♭VI7という進行。これは本来のトゥー・ファイヴよりも半音上、D♭キーのトゥー・ファイヴを行なっています。その後に、「アッずれちゃった! 元のキーに戻らなきゃ」とでも言うように、本来のCキーへ戻っていくと言う、お茶目な構成というわけです😎

このように、ずれたルートのii-Vが連続することを、バークリー系理論ではコンティギュアス・トゥー・ファイヴContiguous ii-Vといいます。

実際の例

実際にContiguous ii-Vがジャズ曲のテーマで使われている例を見てみます。

これは非常に分かりやすくて、冒頭ですぐ2回のトゥー・ファイヴが見られますが、2回目が本来のキーに対するトゥー・ファイヴで、1回目はその半音上になっています。やはりどこか、まるで浮かれて半音上がってしまったかのようなウキウキ感がありますよね。

ほかジョン・コルトレーンの「Moment’s Notice」なんかも面白い使用例です。

とても印象的なテーマですが、この「タータッ タータッ」のフレーズで、密かにサイドステッピングが行われています。

あまりにも自然に聴こえるので、まるで同じコードを繰り返しているように思えるのですが、よく聴くと違います! 実に不思議なコード進行が使われているのです。

こちらでは、トランペットがトップノートを維持し続けることで、あたかも調性が変わっていないかのような“騙し”を演出しています。とても計画的。アドリブでは好き勝手やっている一方で、こうしたテーマ部分ではこっそり綿密なことをやっていたりするわけなんですね。

「アウトサイドな演奏」はもちろんサイド・ステッピングに限らず、例えばトライトーン代理の応用で紹介した「コードは増4度ひっくり返したのにスケールはそのまま」なんていうのも、アウトサイドのひとつ。ジャズ理論書の中にはそうしたアウトサイドの手法を手厚く紹介しているものもあり、ある意味そここそがジャズ理論の真髄と言えるかもしれません。とはいえこのサイトが扱うのはあくまでも“インサイド”な範囲の理論の概観までなので、気になった方はぜひより本格的な書籍を手に取ってみてください。

Continue