目次

1. 機能和声論とは

前回の話はこうでした。「六つの基調和音」はメジャー三人衆とマイナー三人衆に分かれるが、それぞれが異なった役割を担っている。

例えばIはメジャーキーのリーダーとしてふるまい、それに対してIVやVは曲を展開をさせる役目を担っている。だから音響としては同じメジャーコードなんだけども、3人は決して同一の存在ではない。聴感覚的に言えば、Iのコードには着地や終止をもたらしたような感じがあり、音楽理論ではこれをコードが“安定している”と表現します。

- IVI

この感覚は、メロディが中心音に至ったときに感じる安定感・終着感のと同類の認知現象です。Iの構成音は、Cメジャーキーで言えばド・ミ・ソ。中心音であるドをルートにして作られたコードだからこそ、キーの中で安定感をもたらす存在として働くわけです。

和音の“機能”

音楽理論においてはこのようなコードの展開上の役割を機能Functionと呼び、「機能」に基づいてコード進行を論じる理論を総称し機能和声Functional Harmonyと言います。

- 機能 (Function)

- あるコードの、その調内における意味。音楽の展開・文脈上で与えられた役割やふるまいの種別1。

今まではメジャーコードとかマイナーコードとか、コード単体のことしか論じていませんでした。今回は、時間芸術としてのコード進行の組み立て方を学んでいく、大切な回と言えます。

機能論いろいろ

しかしこのコード機能論、実は流派・著者によって異なるバリエーションがたくさん存在しています。元々のオリジナル版は──19世紀末ドイツで生まれたのですが──まず3つのメインカテゴリ、その下にさらにサブカテゴリという2階層でグループ分けをする方式でした。

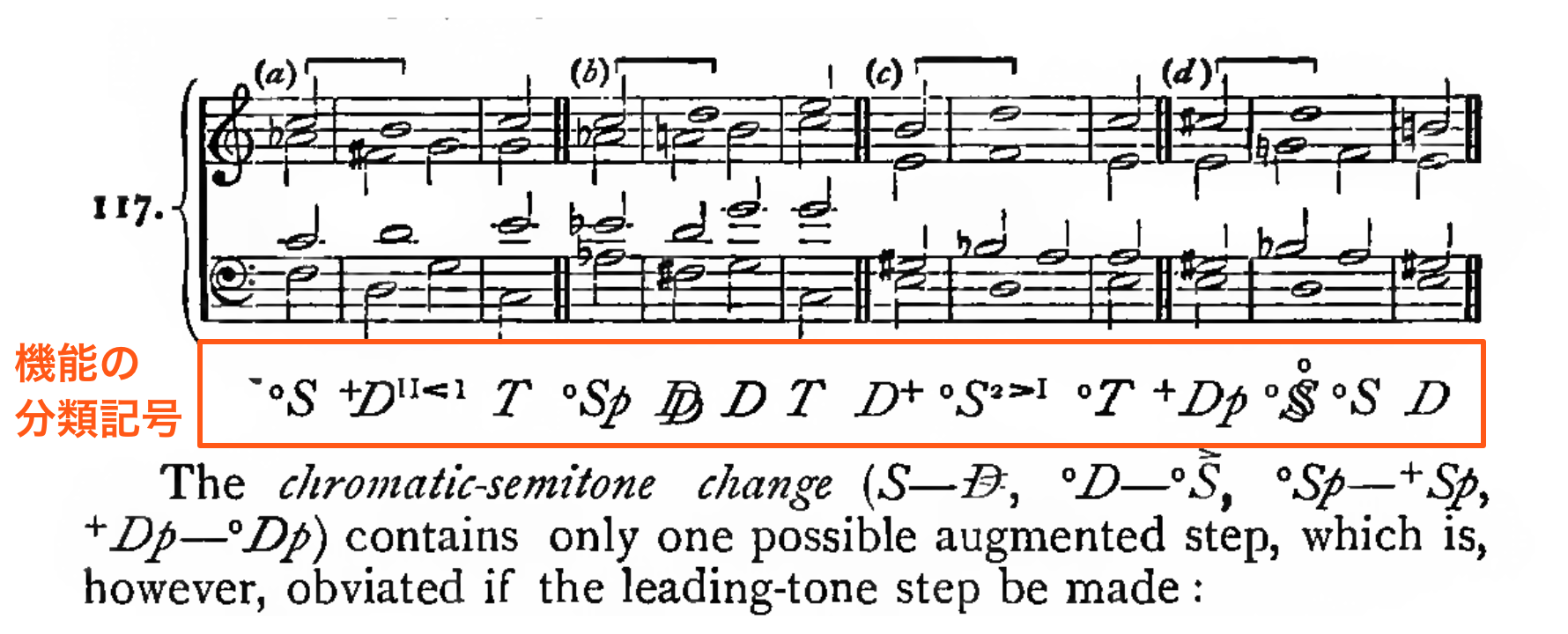

Hugo Riemann “Harmony Simplified” 英訳版 (1896年)

Hugo Riemann “Harmony Simplified” 英訳版 (1896年)しかしご覧のとおり、記号がやたらと難しくて、普及は失敗に終わります。でも後世の理論家はこれにインスパイアされて、思い思いの機能論を発案していきました。だからモノによって考え方がまるで違っていて、それが学習者にとって混乱の原因となっています2。

ここではまず、比較的伝統に忠実な流派のものが現代のポピュラー音楽にもよく適合していると思うのでこれを下地に紹介しつつ、最後にまたこの流派差について触れることにします。

2. メジャーキーでの機能

さて、メジャー三人衆でいうと、Iのコードはキーのリーダー、中心であり、到達することで「終止感」「着地感」のようなものを得られる。

例えば古典派クラシックでは、メジャーキーの楽曲ならIで始まりIで終わるのが大原則です。コード進行の締め役、まとめ役のような“役割”を、Iのコードは担っているわけです。

IVとVの機能差

それでは「下の仲間・上の仲間」であるIVVはどうでしょう? どちらも楽曲に“動き”をもたらす展開役ではありますが、その聴覚印象は異なります。

- IIVIIV

- IVIV

言語化しづらい質感差ではありますが、比べるとIVの方がフンワリと穏やかで落ち着いた雰囲気、「微妙に動き出した」くらいの展開を演出するのに対し、Vの方はよりグイッと持ち上がって、高揚・興奮・緊張のようなもの、展開のピークを感じさせる力があります。

だからサビの直前のように盛り上がりを作りたい場面ではVを使うのが適役(ベタ)だとか、逆に浮遊感を出して停滞させたい時にはIVの方が適役……といった風に、それぞれの活きる使いどころというのが異なります。音響としては皆同じメジャーコードなのに、調性の中では3人ともが違う働きをする。このことを理解して曲を組み立てていこうというのが、機能和声論の主旨です。

なぜVの方がピーク?

なぜIVの方が比較的穏やかで、Vの方がより強い緊張を有無のでしょうか? カギを握るのは、やはり中心音の存在です。

IVの構成音はファ・ラ・ド。中心音であるドの音が含まれていて、いわばこのコードはまだ中心に片足を残したような弱い離れ方をしているのです。対してVの構成音にはドがなく、代わりにその半音下のシの音が含まれていて、これが強い不安定さの要因となっています。

こうした音ひとつひとつの意味合いについてはメロディ編で詳しく扱うことになるのですが、ともあれこういった中心音との距離関係が、和音に個性を与えているのです。

機能の名前

例えばCというコードひとつとっても、キー次第でIVIVのどの役割にもなりうる。このことを明示するために、各役割にきちんとした名前を与えることにしました。それが以下のとおりです。

| コード | 機能名 |

|---|---|

| I | トニック機能(T) |

| V | ドミナント機能(D) |

| IV | サブドミナント機能(S) |

トニック・ドミナント・サブドミナント。それぞれのコードが持つ役割を、そんな名前で呼ぶことに決めました3。機能和声論にはたくさんのバリエーションがありますが、このT・D・Sの三機能で分類しようという考え方は、多くの機能論で共通しています。

3. マイナーキーでの機能

さて基調和音のうち残り3人はみなマイナーコード。“レラティヴ”なマイナーキーを構築するメンバーで、この3人だけを繋いでいけば典型的なマイナーキーの調性が組み立てられます。

彼らも「リーダー・下の仲間・上の仲間」という関係性自体は同じだということを、前回確認しましたね。だから機能についても同様の関係があり、まずVImが終止役、そして2人の展開役についてはIImの方が比較的穏やかで、IIImの方がより劇的な情感を演出します。

- VImIImVImIIm

- VImIIImVImIIIm

メジャー三人衆とマイナー三人衆の関係性が完全に同一と言えるかは難しいところですが、ひとまず度数関係の構造として同一であるということで、この3人もまた種別としてはTDSの機能グループに振り分けられました。

| コード | 機能種名 |

|---|---|

| VIm | トニック機能(T) |

| IIIm | ドミナント機能(D) |

| IIm | サブドミナント機能(S) |

こうしてこれまで「リーダー・下の仲間・上の仲間」と呼んでいたグルーピングに、トニック・サブドミナント・ドミナントという立派な名前がつきました。