クロマティック・ミディアント

- このトピックには4件の返信、3人の参加者があり、最後に

mitamanofuyuにより12ヶ月前に更新されました。

mitamanofuyuにより12ヶ月前に更新されました。

-

投稿者投稿

-

2025.2.12 22:28

こんにちは、クロマティック・ミディアントについての質問です。

ミディアントおよびサブミディアントはトニックとの関係で呼ばれる名前だと思うのですが、

トニック以外が進行元でもクロマティック・ミディアントは成立するのでしょうか。

コードで言うと、

C -> Em: ミディアント

C -> E: クロマティック・ミディアント

C -> Eb: クロマティック・ミディアント

ですが、C以外、例えばFあたりでもクロマティック・ミディアントになるかということです。

F -> Am

F -> A

F -> Ab

見た感じ同じ理屈に基づいているし、

Fを仮のトニックとみなせばなるような気がしますが…いまいち確証がなかったので質問してみました。

あとジョージ・ハリスンに3度の動きが頻出することを発見しました。

Savoy Truffleのヴァースとか

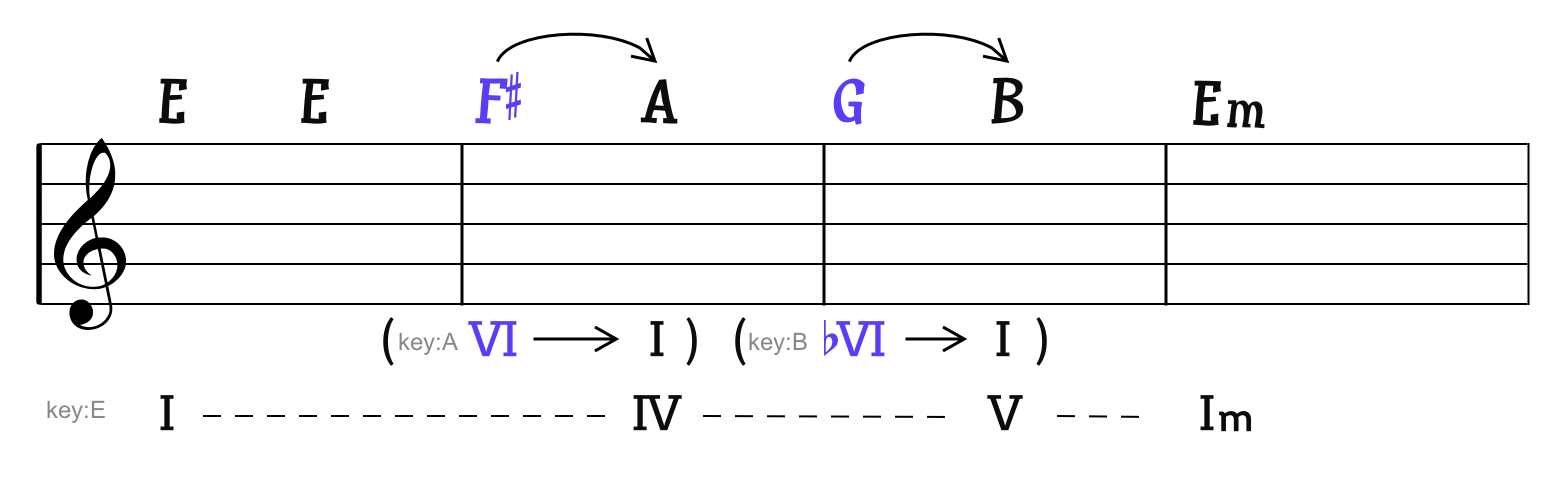

E E

F# A

G B

Em C G

こんな感じで、この F# -> A, G -> B, G -> 冒頭のE をクロマティック・ミディアントとみなせば一気に見通しが良くなると思います。

2025.2.16 06:04F(サブドミナント)をトニックとみなすことはできません。それはもうヘ長調になってしまいます。成立しません。

クロマティック・ミディアントというものは「同主調短調からの借用」という和声の言葉でも説明できます。

CからE♭という離れたコードに飛べるのは、ハ長調と主音が同じハ短調のコードだから許されることです。

また、「各音度調」という言葉もあります。ダイアトニックコードから始まるそれぞれのキーなら自由に転調できるというものです。

例えばハ長調なら、Dm→ニ短調 Em→ホ短調 F→ヘ長調 G→ト長調 Am→イ短調 BdimはBmにしてロ短調に転調することができます。

ただ、調号が一つや二つ変化したキーに転調するくらいなら割と自由ですが。

勝手に和声の言葉を使って説明してしまいすみません。ですが、和声理論とポップス理論はほとんどが共通していますので。

2025.2.16 18:07ありがとうございます。

クロマティックミディアントも借用和音の一種として捉えられるのですね。

件のジョージ・ハリスンの曲は一時転調の連続として考えたほうが良さそうです。

2025.2.19 14:02「ミディアント」の名を冠している以上、ミディアント/サブミディアント系のコード(=IIIかVI系)以外を直でクロマティック・ミディアントと呼ぶことは難しいと思います。

ただ「仮のトニックとみなす」という見方はセカンダリー・ドミナントで使われる論理なので、そこから「セカンダリー・クロマティック・ミディアント」という用語を新たに創出したらちょっと面白いかもしれないです。—

Key:Cにて

D7→Gの進行…D7はCキーにとってドミナントではないが、Gをトニックと見立てたときGに対するドミナントなので、セカンダリー・ドミナントと呼ぶ。

D→Fの進行…DはCキーにとってミディアントではないが、Fをトニックと見立てたときFに対するサブミディアントで、かつFキーにとってノンダイアトニックなので、セカンダリー・クロマティック・ミディアントと呼ぶ。

(名前が長すぎるので、クロマティックかどうかを不問にして「セカンダリー・ミディアント」で括ってもいいかも)

—Savoy Truffleで言うと、I-IV-V-ImのIVとVの手前にセカンダリー・ミディアントを挿入したのだという分析で、確かに話が簡潔にまとまります。

とはいえ、セカンダリードミナントはドミナントの推進力や結び付きが強いという前提があってこそ「だから他調のコードだけど簡単に挿入できる」という主張に繋がります。クロマティック・ミディアントにはそういう理屈はありません。すごく実践ベースのテクニック論です。だからそれをみだりに拡張することへの是非はあります。

でも確かにビートルズあたりのロックで非ダイアトニックな3度進行をよく聴く印象はあるので、もしセカンダリー・ミディアントという概念を立てることで「同主調借用」「リディアンへのモーダルインターチェンジ」など個別でバラバラな説明になっていたものたちが一気に集約されてエレガントにまとまるなら、そこには価値が生じると思います。少なくとも、それによって作り手がメリットを得られるならそこに実践的理論としての価値はあります。クロマティック・ミディアント自体がそのタイプの用語ですから。

Savoy Truffleのように、「セカンダリー・ミディアント箇所を抜くと実はI-IV-V-Iが現れる」みたいな例がもっとあると、理論としての面白みがグッと増してくると思います。深掘りしがいのありそうなテーマだと思いました!

2025.2.19 16:34コード進行というのは必ず曲の一部分だけでなく最初から最後まで見て分析する必要があります。Savoy Truffleのキーを仮にハ長調にして考えてみると分かりやすいでしょう。ですが、この曲は終始ずっと調性を曖昧にし何調でも無い曲です。かなり珍しいですがビートルズならありえます。

まず、マイナーコードがEm(Gm)しかない点に注目してください。このことからほとんどメジャーコードで統一した「パラレルモーション」だと考えられます。詳しくは調べてみてください。

また、G(B♭)というVII♭のコードが気になりますがこれは同種短調の借用です。(またはミクソリディアンのケーデンスコード)。よく使われるコードです。

あとAメロにEm7→Aという進行があります。このように、あるキーのダイアトニックから少しずらすことで確実に調性を曖昧に出来る点も大事です。ただ、適当にコードを当てはめるだけでは知らないうちにどこかのキーをなぞっていたということがありますから。

一見「個別でバラバラの説明に見えるもの」でも、そこにもある程度基礎知識があり決まった正解というものがあります。

また、所詮は(ほぼ)トライアドだけの曲なので、ジャズのように複雑な理論で考える必要がありません。なので、

ポップスは分析に行き詰ったら単純な理論から当てはめていくとうまくいくことが多いです。

-

投稿者投稿

このトピックに返信するにはログインが必要です。