目次

1. 拍

まずは、リズムの基本的な概念の確認から始めましょう。そもそもリズム構造の最も基本的な枠組みは、私たちのカウント感覚にあります。

指揮棒の振り、足踏み、手拍子、メトロノーム、あるいは踏切のカンカンという音……。それが何であれ、一定のペースでカウントが重ねられていくのを人間が認知したとき、そこにはリズムの枠組みが生じます。たとえば静かな部屋でひっそりとベッドに横たわっているとき、身体の内側からトンットンッと重たいキックのループが聴こえてきます──そう、あなたの心拍です。心臓の鼓動の刻みは、心拍と呼ばれる。同じように音楽理論では、リズムの骨組みを形作るカウントのひとつひとつのことを、拍Beatと呼びます。

2. 拍子

拍を数えるとき、我々はふつう無限に数字を増やしてはいかないですね。上のGIF画像でもそうだったように、「1,2,3,4, 1,2,3,4」といった具合で、一定のカウント数でひとまとまりとみなして、それをループさせます。

この拍のまとまり構造、形式のことを拍子Meterといいます。4拍でワンブロックを成す音楽もあれば、3拍でワンブロックを成す音楽もある。「拍子」というのは、そういったリズム構造の種類を表す言葉です。

拍を何個でひとまとまりにするかは、リズムパターン次第でいくらでも選択可能です。しかしポピュラー音楽の世界では、4拍でひとまとまりを作るスタイルが圧倒的に主流です。

四拍子

特にロック、ヒップホップ、テクノ、ダンスミュージックといったジャンルでは、かなり多くの割合の楽曲がこの拍子になっていると思います。4拍で1ブロックをなす拍子のことを、四拍子と呼びます。

三拍子

もうひとつ比較的よく使われる拍子が、3拍で1ブロックを構成する三拍子です。

三拍子の場合、当然ながら指揮者は「1,2,3」と数えることになりますね。

クラシック音楽における三拍子

クラシック音楽では、三拍子といえばワルツという形式がおなじみです。

すべて「1,2,3」というリズムの枠組みに従ってますね。あえて平易な擬音語で言うなら「ズンチャッチャ」のリズムで、これが三拍子をイメージするとき最も典型的なスタイルのひとつでしょう。

民族音楽における三拍子

もちろん、視野をクラシック以外にも広げれば、三拍子はさまざまな民族の伝統音楽でも発見することができます。

特にアフリカでは三拍子や、周期をさらに倍にした「六拍子」のリズムがよく見られます。

ポピュラー音楽における三拍子

また四拍子ほどポピュラーではないものの、三拍子はポピュラー音楽にも使われています。フォーク系のジャンルでは民族的なニュアンスを演出するために用いられることが多いほか、特にスローなバラードにはぴったり合います。

中にはクラシックのワルツ風に意図的にスタイルを寄せた曲や、特にジャンルの文脈的な参照というわけでなくふつうに三拍子を採用している曲もあります。

特に映画やゲームのBGM制作なんかにおいては、三拍子で作られる民族音楽やワルツのスタイルを知っておくと作曲の幅が広がります。

ちなみに四拍子・三拍子は略称であり、正式な名前はそれぞれ「4/4拍子」「3/4拍子」といいます。もともとは分数表記のところを、普段は略して分子の方だけ読んでいるんですね。平常時は略称でも十分通じますので、こうした本格的なところについてはII章に進んでから解説していきたいと思います。

変拍子

ポピュラー音楽において最も使用頻度の多い拍子は間違いなく「四拍子」でしょう。次いで「三拍子」の系統。それ以外の拍子はなかなか前衛的で、非大衆的なリズムになります。

こちらは「七拍子」でフレーズを作ってみた例です。ちょっと特殊な感じがしますよね。四拍子・三拍子系以外の拍子を総称して変拍子Irregular Metersと呼びます。特にプログレッシブ・ロックやジャズなどの技巧的なジャンルで用いられるもので、なかなか応用レベルの技術なので、これについてもII章で取り扱うことになります。

小節

こんな風に、楽曲は通常4カウントや3カウントといったまとまりを構成してループ構造を築いていきます。その1ループぶん、1ブロックぶんのことを小節Bar/Measureといいます。

拍、小節、拍子の3つは、リズムの組織構造における三本柱のようなものです。たとえば拍が1個の卵🥚なら、小節というのはその卵を収めるひとつの卵パック。そしてそのパックの形状を表すのが拍子……そんな関係性です。卵のパックに6個入りや10個入りがあるように、音楽にも4拍入りの小節や3拍入りの小節など色々なバリエーションがあるわけです。

- 拍 (Beat)

- 音楽における時間の流れを等間隔に区切る、最も基本的なリズムの時間的単位1。

- 拍子 (Meter)

- 私たちがリズムに対して見出す周期に関するつくり。より具体的には、拍の連なりをアクセントなどの周期性をもとにして等間隔にグループ化し、より大きなまとまりのループとみなして音楽のリズムを整理する、リズム組織の概念的枠組み2。

- 小節 (Bar/Measure)

- 拍子に基づいてグループ化された拍のまとまりの1ブロック。

ちょっとこうして定義文にすると堅苦しいですが……でも本質的には難しい話ではなく、上でみたように、指揮棒や足踏みのカウントひとつひとつが「拍」、そのまとまりが「小節」となり、その1小節に収まる拍の数やアクセントに応じて「拍子」の種類が定まるということです。

拍とリズムグリッド

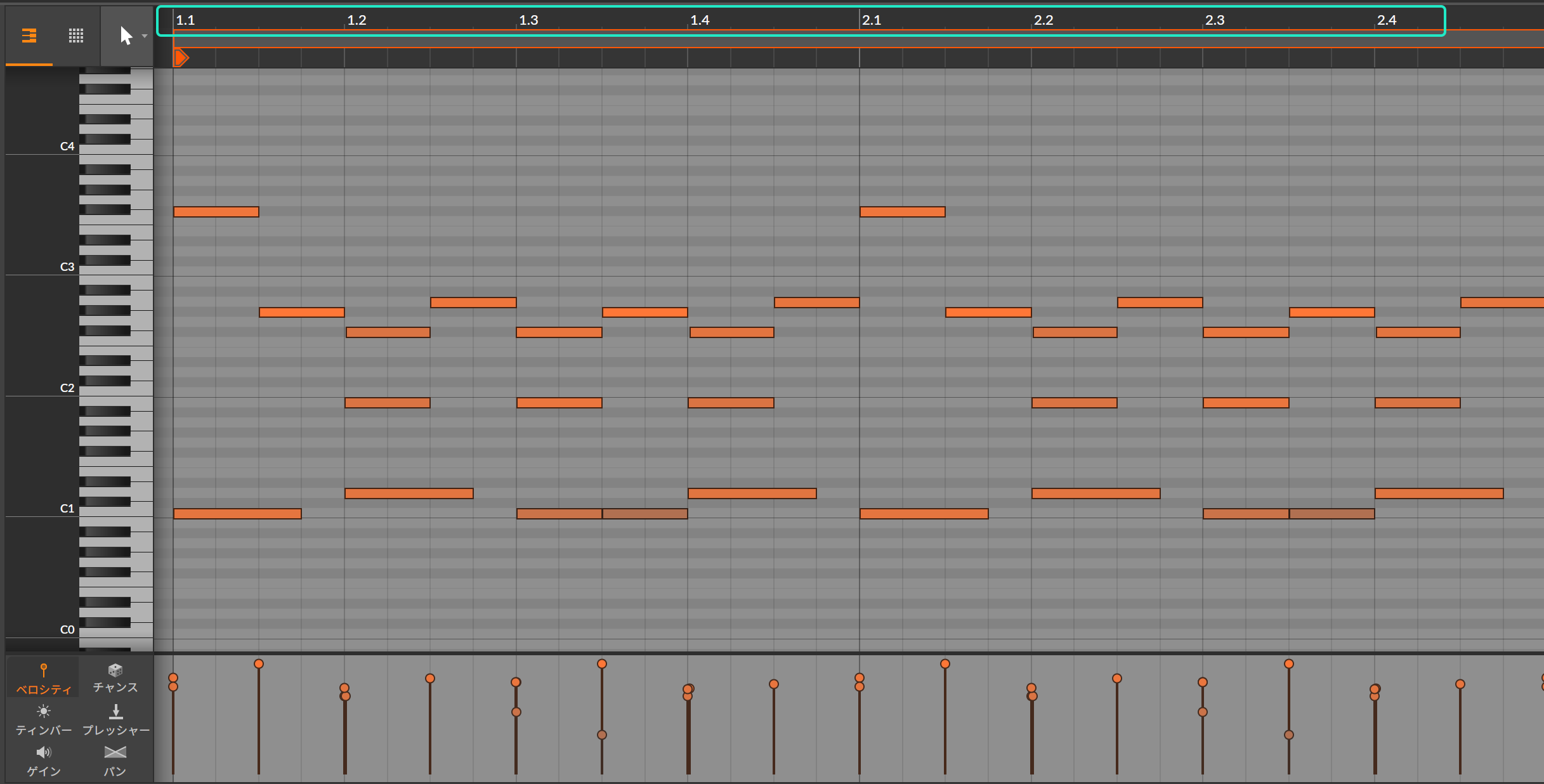

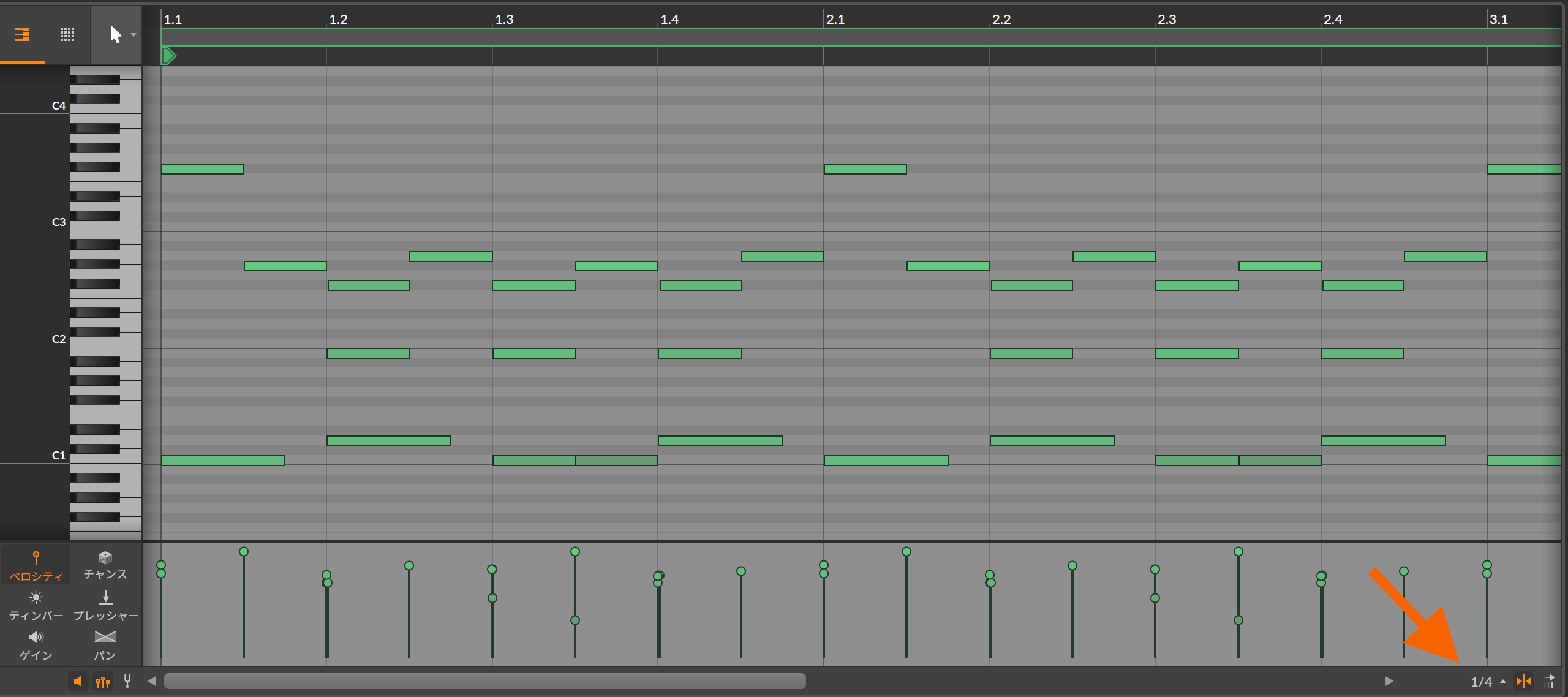

なお、ほとんどのDAW(作曲ソフト)では、編集画面のヨコ軸に「1.1」「1.2」といった目盛りが記されていますが…

これは整数部分が小節、小数部分が拍を表していて、例えば「1.3」なら「1小節目の3拍目」という意味になっているのです。DAWのピアノロールにはグリッドライン(縦の区切り線)の間隔を選ぶ機能がありますが、「1/4」に設定したときに引かれる線が、ちょうど拍を表す線となります。

1小節を4分割しているから、「1/4」グリッドというわけです。それから五線譜の楽譜の「4分音符」といった名前も、四拍子において1小節を何分割した長さかというのを意味しています。

「拍」というのは本当に、音楽の時間軸にリズムの目盛りを刻んでいく際の基本単位なのです。