目次

今回は「新しい概念を知る」回です。

III章後半では、「教会旋法」と呼ばれる特別な音階を学んでいきます。普通とは違う音階ですから、ポピュラー音楽で使われることはそこまで多くはありません。映画音楽やゲーム音楽のように、より幅広い曲想の表現が要求されるジャンルにおいて特に有効利用できる知識になります。

1. 教会旋法

序論で述べたとおり、今の音楽理論の基盤というのは、17-18世紀ごろに確立されたものでした。その際には、「メジャースケール」と「マイナースケール」という2つのスケールを基本に据え、他の音階は一旦排除したという話も、準備編でしましたね。

今回解説するのは、メジャー/マイナーキーが音楽の基本として君臨するよりも前にヨーロッパの教会音楽で使用されていた、教会旋法Church Mode/チャーチ・モードと呼ばれる独特な音階についてです。「旋法」という単語自体に聞き馴染みがないと思いますが、ひとまずは「昔の教会音楽に使われていた特別な音階を“旋法”と呼び、現代のメジャー/マイナーキー音楽とは一味違ったサウンドの音楽を作り出せるもの」と認識してもらえれば、出発点としては十分な理解です。

教会音楽の音階なんていうと、ポピュラー音楽からはかけ離れた存在に聞こえてしまいますが、この音階たちはポピュラー音楽で大いに活用されています。少し、そのサウンドを聴いてみましょう。

ドリア旋法

例えばこれから最初に紹介することとなる「ドリア旋法」は、民族調のサウンドを生み出すことでおなじみです。

この音階をマスターすれば、こういった風合いの曲が簡単に作れます。ゲーム音楽や映画音楽を作る人には必須の音階なんですよ。

ミクソリディア旋法

次に紹介する予定の「ミクソリディア旋法」は、うって変わってブルースやハードロック調といった豪快で明朗なサウンドを生み出す音階として知られています。

この強烈な大胆さやパワフルさは、メジャースケールでは出せません。普通と違う音階あってこそのこのサウンドなのです。

フリジア旋法

その次に紹介予定の「フリジア旋法」は、マイナースケールよりもさらに程度の深い薄暗さや重たさを演出するのに長けています。

こんな風に、シリアスな緊張感を出したりするのにも使えるし、モンスターのようなヘビーさを表現するのにも使える。この音階は、映画音楽やEDMで活用されています。

メジャースケール/マイナースケールは、あくまでもクラシックが確立した二大音階であって、その外側にあるジャンルを表現するのには、それに特化した音階というのがたくさんあるわけですね。I章で学んだ「四七抜き」や「二六抜き」もその一種です。これから学ぶ「教会旋法」も、そんな風にクラシックに源流をもたない音楽表現にあたってはとても重要な存在になります。

スキップするのもあり

聴いてお分かりのとおり、新しい音階は新しいサウンドを曲にもたらします。しかし逆に言うと、普通のJ-Popやロックなどを作るぶんには、あまり必要のない知識であるともいえます。ですから、あまり自分のジャンルにヒットしなさそうであれば、ここを飛ばして先にコード編のIV章へ進んだり、あるいはメロディ編のⅣ章へスキップしてしまうのもよいでしょう。

では、本題に戻っていきます・・・。

さて、教会旋法は、全部で7つあります。何はともあれそれをご覧いただきましょう。

教会旋法たち

この7つが、かつての教会音楽を彩った旋法というわけです。このそれぞれが古典派クラシックの理論世界にはないユニークなサウンドをもたらしてくれるのだと思うと、ちょっとワクワクしますね!

2. コンセプトの理解

しかし、先ほどの楽譜を見てこう思う人も多いはずです。「えっ、いや全部同じ音階じゃない? 全部白鍵しか使ってないじゃん」と。当然の疑問です。

こちら、上は「ドリア旋法」で下は「アイオニア旋法」ですが、スケールの構成音は確かに完全に同一です。それでいて別の音階だとは、新手の詐欺かと。そう思うわけですね。でもやっぱりそんなことはありません。さきほど聴いたとおり「ドリア旋法」には民族情緒があるし、「ミクソリディア旋法」には大胆なパワフルさがある・・・7つともちゃんと個性の異なった音階なのです。ここのコンセプトを理解するのが少々ややこしく、旋法の話は音楽理論のつまずきどころのひとつです。そこで今回は、各旋法の具体的な紹介に入るより前に、この疑問をしっかり解消しようと思います。

アイオニアンとエオリアン

まず先に言ってしまうと、「アイオニア旋法」は、確かにメジャースケールと同じです。いつもの「ドレミファソラシド」ですから、これはもう言い逃れできません。

それから、「エオリア旋法」も、マイナースケールと同じです。見慣れた「ラシドレミファソラ」ですもんね。

ただまあ歴史的に見ればこの「教会旋法」の方が先輩なわけですから、つまり、この「アイオニアン」と「エオリアン」の2つが生き残り、近代の世界ではそれぞれ「メジャースケール」「マイナースケール」と呼ばれるようになった。そういう話ですね。

- アイオニア旋法 = メジャースケールの昔の呼び名

- エオリア旋法 = マイナースケールの昔の呼び名

中心の認知

それで、ここからが本題です。そもそもメジャースケールとマイナースケールは何をもって区別されていたのか? それは中心音の位置です。そして中心音はいかにして定まるか? これは遥か昔、準備編の「中心音と調性」の記事で説明しました。調性を形づくるのは音のパワーバランスの偏り、不均衡でした。

各カタマリが全てラで始まり、最低音も最高音もラで、終盤にラの連打があって、終わりもラ。そうした音の偏りによってこの楽曲でラは中心性を獲得しています。もし7音を等間隔の等頻度で並べたらセンターが定まらなくて無調性音楽になってしまうなんて実験もしました。

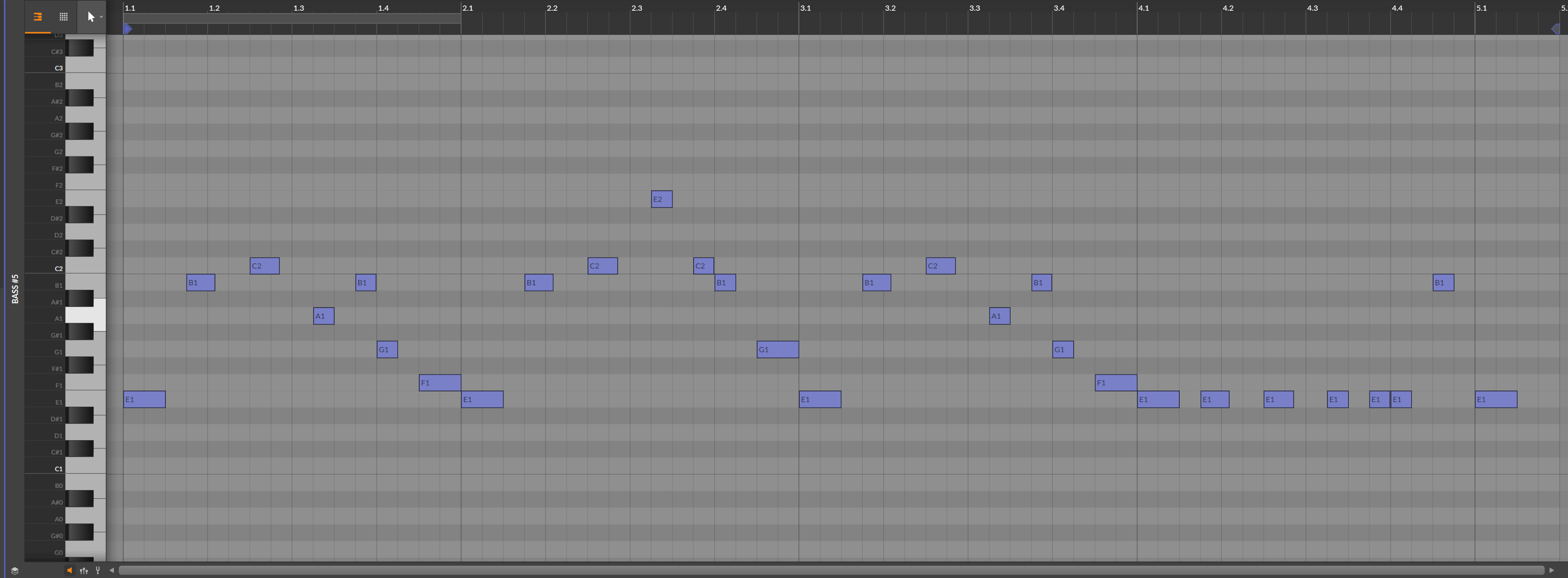

音階の構成音が出揃っただけでは、そこに調性はまだ存在していない。有機的なフレーズが発せられる中で、音の偏った場所が次第に中心性を帯びていく。そのような原理を踏まえるとですね、7音のどの音だって中心になれるはずなのです。いやむしろ、なれないはずがないと考えるべきです。例えば次のようなフレージングにしたらばどうでしょう?

メンバーは白鍵7音ですけども、各カタマリが全てミで始まり、最低音も最高音もミで、終盤にミの連打があって、終わりもミ。この音楽の“中心”がどこかと訊かれて、ミじゃないと言ったらそんなのウソですよね。

この状況で、通過点にしかなっていないドやラが中心音だと主張するのはちっとも筋が通りません。実際に聴感覚でいっても、最後のミの連打のところで、さっきのラの連打と同じようにホームに帰ってきた、着地したという感覚はあるはずです。

ミが中心となったこの音組織は、メジャーキーともマイナーキーとも微妙に違った独特な雰囲気を持っています。これこそが、「フリジア旋法」という調性なのです。

このように、V7→Iのようなコード進行の解決による力ではなく、旋法のフレージングによって生み出される中心音を指して、モーダル・トニックModal Tonicという用語もあります。メジャー/マイナーキーというクラシカルな制度の中では「トニック」になれるのはドかラだけ。でもその世界観を飛び出せば、どの音も「モーダル・トニック」になれる可能性を秘めているというわけです。

コードの協力が不可欠

上のようなプリミティブな構成の音楽であれば、わりかし簡単に任意の音を中心として機能させることができます。ただここに和音を乗せて、コード進行を作っていくとなると、ちょっと注意が必要になってきます。

例えばミを中心に聴かせようとしてEmのコードから始めたとしても、そこからEmFGAmなんていうふうに進んでいったら、まあメロディがどう頑張ったって、Amがトニックに感じられてしまうでしょう。ただのAマイナーキーの楽曲になってしまいます。

- EmFG7Am

こんなふうになると、すっかり普段のマイナーキー音楽となってしまいました。“センター”の座がラによって奪われてしまっています。教会旋法で音楽を作るときには、慣れ親しんだTDSの機能和声的なコード使いだと上手くいかないことが多々あるのです。中心を中心として感じさせる工夫が必要になります。ですから次回以降で各旋法ごとの特徴、扱い方、実例などを詳しく紹介していきます。

補遺

ちなみに、今回紹介したモードという言葉、あるいは「ドリアン」「リディアン」といった名称は、ジャズ理論でも使用される言葉なのですが、しかしそこではこうした言葉の意味合いや使い方が大きく異なります。そちらについては、コード編のVI章「ジャズの世界」にて取り扱いますので、ここでは言及いたしません。もし「アドリブをレベルアップするには、7つのモードを覚えよう!」なんて話を見かけた時には、それはここで紹介する「教会旋法」とは異なるジャズ特有の使われ方をしていると思ってください。

今回のまとめ

- 「長音階」「短音階」以外にも、しばしば使われる定番の音階があります。

- そのうち、かつての教会音楽で使われていた音階たちを「教会旋法」といいます。

- 「教会旋法」は全部で7つあり、うち2つは長音階、短音階と事実上同じものです。

- 教会旋法を使うには、トーナル・センターの認知をうまくコントロールせねばなりません。