目次

1. 機能論発表後の評判

さて、前回はリーマン自身が唱えた“原作”の概要を確認しました。ここからは、リーマンが機能和声論を提起して以降の世界を見ていきます。人々は機能和声論をどのように受け止めたのでしょうか?

実は、画期的であったはずのリーマンの理論は、話題にこそなったものの、理論家にも音楽家にもあまり受け入れられませんでした。リーマンの教え子のひとりだったダーク・ハーグマンズは、自身の理論書の序文で次のように嘆いています。

Almost twenty years have elapsed since the publication of this marvellous Riemann work with its many new and most beautiful musical theories,—and it is astonishing that this book, containing true revelations respecting Harmony, is known so little and used extremely seldom by musicians.

リーマンが、数々の点において新しく、かつ最も美しい、素晴らしき音楽理論の著作を出版しておよそ20年が経った、──驚くべきことは、この本が、こんなにも和声に関する驚きの新事実を含んでいるにもかかわらず、ほとんど知られず、音楽家たちにごくごく稀にしか用いられないことである。

Dirk Haagmans – Scales, Intervals, Harmony

しょんぼりした顔が浮かんでくるようですね。リーマン記法が広まらなかった理由のひとつは、もちろん記号が複雑だったこと。ライバルであるウィーン一派の存在も大きかったでしょう。ただもうひとつ大きな理由があって、それはリーマンが自身の理論の科学的証明に走って大失敗したという点です。

リーマンと科学

音楽理論界が負ってきた使命のひとつに、「音楽現象を科学的に解明する」というものがありました。それはピタゴラスの時代から変わらないことです。リーマンも御多分にもれず、コード理論を科学的に構築しようと試みました。しかしそれは上手くいかず、けっきょくこんな主張をする結果になりました。

「聴こえないけど感じる音がある」。 当然これは批判殺到の“炎上案件”となり、学者たちに否定され、21世紀の今となっては“荒唐無稽のたわごと”とまで言われています1。

「Harmony, Simplified」もこの信念に基づいて書かれたものだったので、「根本からして信用できない」という批判を受けてしまったのです。

デザインにも大影響

リーマンの科学思想は、機能和声のデザインにも大きく(マイナスの)影響を与えています。少しだけ説明すると、リーマンの音楽科学とは、メジャーコードとマイナーコードを「完全なる上下対称」で捉えるものでした。

マイナーコードはこうやって上下逆さまに見れば、メジャーコードと同じ「M3,P5」の堆積なのである。鏡写しなのである。これはちょっとショートカットした説明になりますが、この上下対称の構図がリーマンの唱えた和声二元論Harmonic Dualismの発想です。

リーマンはこの上下対称に固執し、根音の概念も上下逆さまで、マイナーコードの根音は5thであると考えました。

クレイジーです。「クレイジー」という言葉は今日このときのためにあったのだと思うくらい、クレイジーです。イギリスの学者マシュー・シャーローは、1917年の自著において、「彼は和声の科学を“シンプル”にしたつもりかもしれないけど、生徒たちが当然理解するはずのないこの5th根音説のせいで、むしろ話は“複雑”になっている」と、本のタイトル(Harmony, Simplified)をイジりつつ、極めて丁寧な反論を展開しています2。

この“上下対称理論”に拘ったために、記号のシステムも当然ややこしくなったし、説明もいちいち大変になったし、理論の信頼性もガタ落ちという結果になってしまったのです…。

2. リーマンの遺志を継ぐものたち

中にはリーマンの記号体系を良いと感じた者も当然いました。しかしこの「5th根音説」はやはりなかなか受け入れられず、ヘルマン・グラブナーとその弟子ヴィルヘルム・マーラーという2人の人物が中心となり、この“二元論”をおおむね切り捨てたうえで記号体系を改良していきました3。

彼らが完成させた記号体系は、日本語の記事にもまとまっていて、その姿を知ることができます(ありがたいことです)。このスタイルはドイツ国内でいくらか使用されているようですが、和音記号のスタンダードになるというリーマンの夢は未だ果たされていません。

ネオ・リーマン理論

また一方で、リーマンの理論の一部分にピンポイントで注目したものたちもいました。CからEmへの進行を、「ルートが3度上行した」とかじゃなく、「たった一音の半音変化」として捉えるアイデア、面白いじゃないかと。リーマンの理論では、(後発の書籍も含めると)次の3つの操作が“基本動作”として提唱されていました。

- Variante (英:Parallel)

同主関係の変換。CがCmになる動き、またその逆 - Parallele (英:Relative)

平行関係の変換。CがAmになる動き、またその逆 - Leittonwechsel (英:Leading-Tone Exchange)

Rootを半音下げ、それを5thとする別のコードにする変換。CがEmになる動き、またその逆

こうした動作は調性に依存しないものですから、近代の複雑な音楽を分析するにあたって優秀ではないか? とその価値がリーマンの死後、20世紀後半になってから再評価され、ネオ・リーマン理論Neo-Riemannian Theoryの名で再勃興しました。

これもまたひとつのディープな理論なので、次回に別個の記事として取り扱います。

ネガティヴ・ハーモニー

それから、リーマンの和声二元論のアイデアに心を打たれ、なんとかこれを改良してもっと納得できる形にできないかと考えた人間もいて、この課題に熱心に取り組んだひとりがスイスの音楽学者エルンスト・レヴィです。

彼は「5thが根音問題」などを解決するために「重力(gravity)」や「潮流(current)」といった概念を導入して、リーマンの理論をもう一歩先へ進めようとしました。

しかし1940-41年に書かれた草稿は、第二次世界大戦の影響もあって出版に至らず、日の目を見ることのないまま1981年にレヴィはこの世を去ります。

Ernst Levy (1895-1981)

Ernst Levy (1895-1981)ただ、彼の友人のひとりがその草稿を見つけ、レヴィとシカゴ大学での同僚であったジークムント・レヴァリーに、印刷に向けた編集を依頼します。レヴァリー自身もレヴィと親交があり、またリーマン式記号体系を使った理論本の出版経験があり、それにこの調性音楽が崩壊した現代に適合したもっと包括的なコンセプトが必要と考えてもいました4。 そこへ来てこの編集依頼は渡りに船だったのかもしれません。レヴァリーはこれを引き受け、レヴィが亡くなって4年後に、ついに出版がされました。

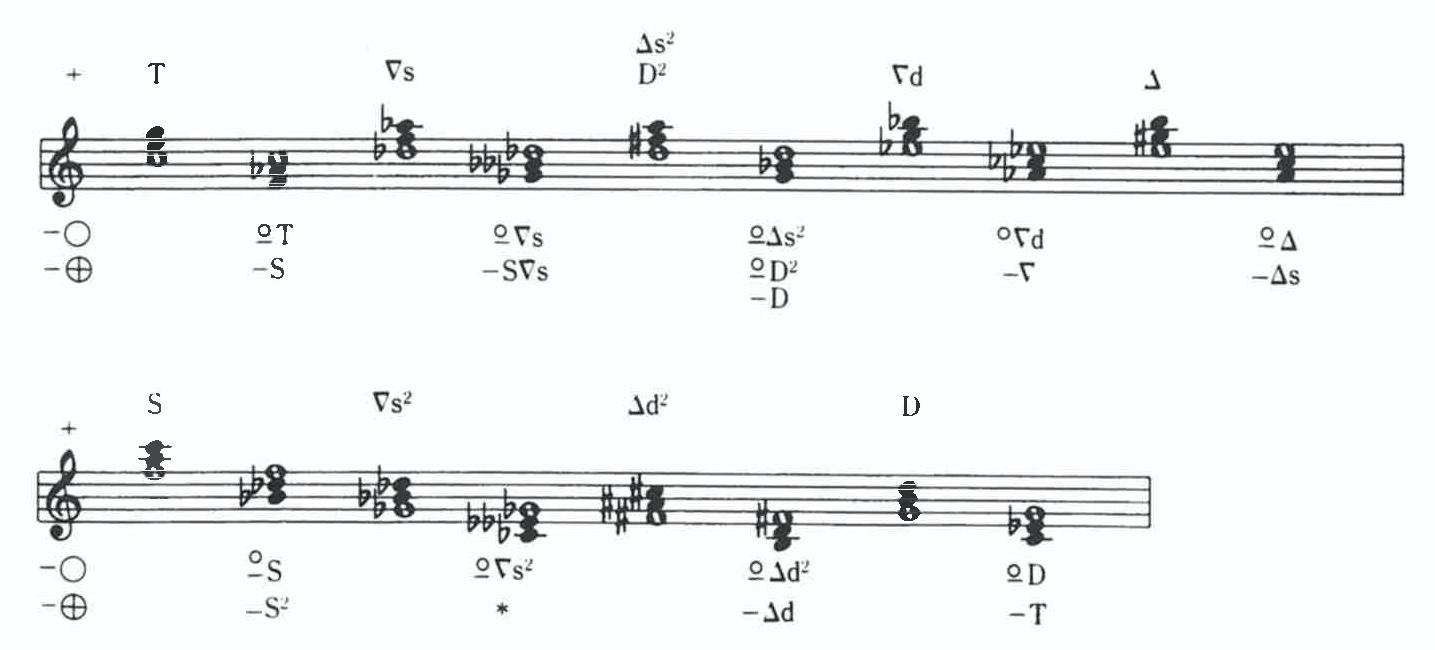

Ernst Levy – Theory of Harmony (p.78)

しかし既に40年も昔のアイデアとなっていたこと、草稿の段階であったこと、そして記号体系がまた上図のようにかなり複雑、しかも内容も観念的で恣意的な気が強かったこともあり、彼の理論が大きな波紋を呼ぶことはなく、レヴァリーもまた2010年に亡くなります。

若き日のSiegmund Levarie (1914-2010)

若き日のSiegmund Levarie (1914-2010)このまま時代の隙間に忘れ去られていくかと思われたレヴィの理論でしたが、2017年に転機が訪れます。ジェイコブ・コリアーというアーティストがこの理論を取り上げ、ネガティヴ・ハーモニーNegative Harmonyという名前でこれを紹介しました。

ジェイコブ・コリアーは、グラミー賞を受賞するほどの有名アーティストで、この動画はたいへん大きな話題になりました。彼は難しい記号や計算には一切触れず、「重力」などのキーワードを上手く使って、レヴァリーの理論をより簡易的に実践できる形で紹介し、理論を情感と結び付けて説明しました。学者でなくアーティストである彼だから出来たことです。

象徴的なのは、周りから「それって機能的に言うとどういうことなの?」と質問が飛び、それに対して「機能ではなく重力を捉えること、感情を考えることが大切」というような返答を交わしているところ。考えてみれば、その質問もその返答も、元を辿れば根っこは同じリーマンの理論なんですよね。リーマンが私たちにいかに広い影響を与えているかが分かります。

それにしても、ジェイコブ・コリアーの軽妙な語りに触発されてレヴィの書を手にとった人々は、きっとその難解さに頭を抱えることでしょう…。

- A Theory of Harmony

- Amazonで見る

この書を読むよりも先に、「ハーモニー探究の歴史」のような理論史書でツァルリーノ、ラモー、リーマンがそれぞれ唱えた理論のあらすじを頭に入れておくと、「これはツァルリーノのアイデアから来てるな」「これはリーマンの理論そのものだ」という風に、内容が繋がりやすいかと思います。

さて、もう一度元々の機能和声論の話に戻りましょう。ドイツでこそマーラーらの“原作に忠実なリメイク作品”のおかげで今もその原形を留めたまま生き残っているリーマンの機能和声ですが、一方で日本やアメリカでは、前回も述べたように、いいように改変されてきました。

我々としてはやはり、ローマ数字記法と機能和声を併用しながら折り合いをつけていきたいわけですし、各流派が「機能」というものをどのように利用しているかが分かれば、書籍を読むときにも頭のスイッチ切替がしやすいですよね。ここからは、現在の日本でよく知られる流派たちがどのように機能というものを取り入れているのかを確認していきます。