目次

コードを「機能」という概念でもって分類する「機能和声」は、コード進行論の基礎ですから、I章にて紹介しました。しかしそのとき、特に自由派以外で既に理論を学んでいた人は、驚いたかもしれません。

機能論が音楽理論界の中では若輩で、ひとつのムーブメントにすぎないこと。そして機能論を採択しない書籍があるということにです。

また、このVIII章に至るまでに、機能論に対して誰しもがそれぞれ何がしかの不満というか、腑に落ちない部分というのがあったと思います。流派ごとに異なる見解や定義について、なぜこんな風になっているのか、あるいはなったのかという疑問です。

自分の感覚に合致しない分類を唱える理論系に対して異論を唱えたくなる人もいるでしょう。あるいは、もっと情熱的な人ならば、自分でより改善された機能論をデザインしようという人もいるはずです。

この記事ではそうした人たちに向けて、機能論の誕生とそこからの変遷を辿っていく、2回ぶち抜きの長編ストーリーを展開していきます。

キーパーソンはIIIm

機能論の誕生と変遷を辿るにあたって、キーパーソンとなるのが、IIImの和音です。

I章では、DとTの二面性を持つ存在であると説明しました。それで流派によって分類が異なるんですよね。VIIの和音のように不協和音なわけでもなく、ただただ普通のダイアトニックコードの一員であるIIImですら、機能の解釈が定まっていない。ここをハッキリさせない限り、これを差し置いては先へ進めません。逆に言えばこのIIImを話題の中心に据えて各流派の機能論を眺めることで、「機能」というものが各派でどのように認識され、どのように利用されてきたかというのがよく見えてくるのです。

それではまず、機能論について真に正しい理解を得るために、その誕生まで遡ることにします。序論以来2度目の「歴史探訪」に出発しましょう。

1. 「機能」のおこり

音楽理論の歴史に詳しい人間に、「機能和声って誰が提唱したの?」と訊けば、たいていはフーゴー・リーマンを挙げるのではないかと思います。このサイトでも序論からずっと登場している、世界的に有名な音楽学者です。

しかし、彼がその当時「どんな形で」「どんな目的で」機能和声論を提唱したのか? という質問になると、そこまでは気にしていなかったという人も増えてくると思います。原点である彼自身の書籍に立ち返って、機能論をより深く知ることにしましょう。

機能の誕生とその定義

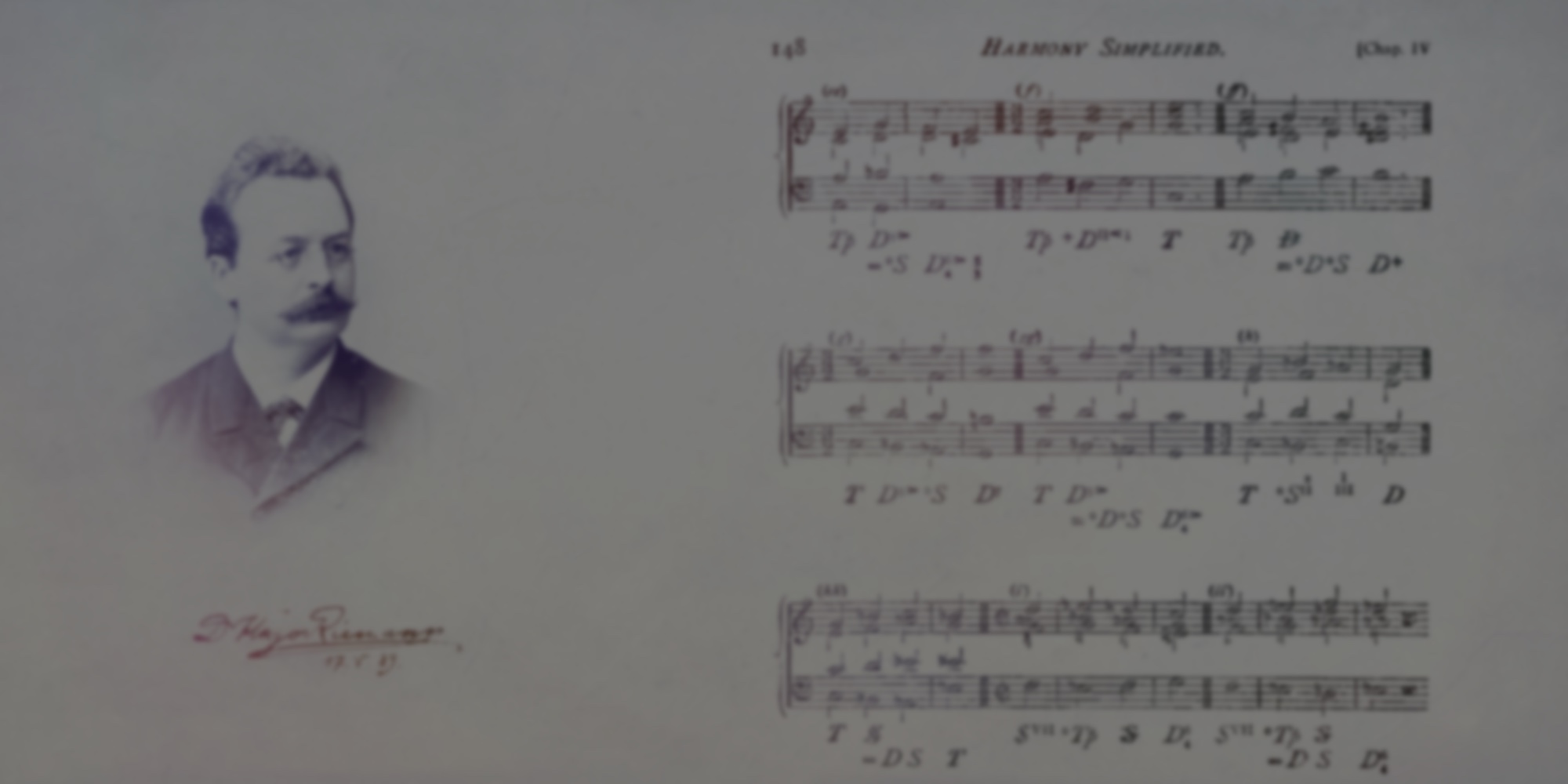

リーマンが「機能」を唱えたのは、1893年の「Vereinfachte Harmonielehre」という書籍にてです。かなり序盤の方で、彼はこう述べています。

リーマンがドイツ人なのだから、機能の起源がドイツ語なのは仕方ありません。でもちょっとこれでは話が進まないので、3年後に出版された英訳版を参照することにしましょう。

There are only three kinds of tonal functions (significance within the key), namely, tonic, dominant, and subdominant. In the change of these functions lies the essence of modulation.

調性上の機能(調内における意味)は3種類しかない。すなわち,トニック,ドミナント,そしてサブドミナントである。これらの機能の変化にこそ転調の本質がある。Hugo Riemann – Harmony, Simplified (p.9)

19世紀の時点でここまでビシッと「3種類しかない」と断言しているのは、先進的なことだったのです。そして、これがコードの「機能」というコンセプトのおこりとされています。

機能とは、和音の意味。人によっては、「何だそりゃ、全然説明になってないじゃん」と思うかもしれません。しかしこの言葉の意味するところは、とてつもなく重いのです。そのことを、これからじっくりと読み解いていきます。

リーマンにとってのIIIの和音

ここでさっそく、今回のキーパーソン、IIIの和音の話をしましょう。今ではDかTかで意見が割れるIIIの和音、機能論の始祖であるリーマン はどちらに分類していたのでしょうか? ある意味これが“答え”みたいなものですもんね。

リーマンがどのように考えていたかというと、こうです。

「ドミナントかもしれないし、トニックかもしれない」。なんと、まさかの提唱者自らが「どっちかもしれない宣言」なのです。ちょっとコレは、“看板に偽りあり”な気がしますよね。ここはきちんと、クレームを入れないといけません。

そう、ここにはリーマンの機能和声論に対する根強い誤解が隠れているのです。

改変され続けた100年間

リーマンの「機能」に対する定義はシンプルなもので、「調内における意味」でした。しかし、簡素であるがゆえにそこには多大な解釈の余地があり、その結果この「機能」という言葉は、各流派で良いように利用されてしまったようなところがあります。100年経った今となっては、機能論のうち何をどの流派が言い出したのか、丁寧にほどかないと分からない状態になっているのが現状です。

そこで、ちょっと早めのこの段階で、ありそうな誤解を解いておきたいと思います。「Harmony, Simplified」においてリーマンは・・・

- 機能が3種類であると述べたが、3個だとは述べていない。

- すなわち、「同一種類の機能」の和音どうしが「同一機能」だとまでは明言されていない。

- 構成音から機能が一意に定まるとは述べていない。

- ましてや「安定感」を基準に和音を分類したのではない。

- そもそもローマ数字で和音を表す方法自体を採用していない。

- 同一種類の機能どうしであれば置換えが可能とも述べていない。

ですから、もし機能和声論を「構成音の共通性やサウンドの安定性をもとに和音の機能が3個に分かれて、同群の和音は機能が同一であるから、置換えが可能」という理論だと考えているようであれば、それはリーマンが唱えた本来の機能和声論とは全く異なります。拡大解釈どころか、そもそも理論の目指す方向自体が逆なのです。

では本来の、リーマン・オリジナルの機能和声論、いわば“原作”はどのようなものだったのか?それをきちんと確かめましょう。

2. 機能和声論の“原作”

現代の私たちがイメージする機能論とは、おそらくこんな感じです : 和音は、「安定感」や「展開性」に関する性質である「T機能」「D機能」「S機能」のいずれかをその音響の内に有している。そして、それをもとに和音をグループ分けしていく。そのグループ名が、TDSである。

T・D・Sという抽象的な性質、音響特質的な何かが音の世界にはあって、I・V・IVの3人もそこに従属しているという構図です。

この記事の続きを読むには、ログインが必要です。サイドバーのログインフォームからログインしてください。メンバー登録は無料で可能です。

“原作”におけるTDSの姿

でも実際には、“原作”のコンセプトはそうではない。まずI・V・IVという具体的なコードが先にあって、この3人にそれぞれ与えられた別名がT・D・Sです。

そして、他のすべてのコードをTDSのいずれかとの関係性──平行関係、同主関係、どこかの音を転位した関係など──でもって紐付けていって、最終的に全員をI・V・IVの子分にしていこうという構図なのです。

しかも3人の王たちは、自分の名前をそのまま使わせはしません。必ず何か付与的な称号を与えて区別します。

原作では、Sとは抽象的存在ではなく、IVというコードそのものです。そしてIImの機能はあくまでもSp(サブドミナント・パラレル)であって、これは決してSそのものではないのです。Sの亜種であり、子分です。これが、「同種の機能とは言えても、同一の機能とは言えない」という言葉の意味です1。

機能は3種類だが、3つではない

現代の私たちのイメージは、T–S–D–Tのようなカデンツの“枠”があって、その枠にグループの中から好きな和音をはめていくという、ハンバーガーショップのセットメニュー選びみたいな感覚ですよね。

しかし原作は違います。そもそもTDSは枠ではない。I・V・IVという3人の王そのものを表した記号です。それに対しVIm・IIIm・IImはそれぞれTp,Dp,Spという名前を付けられた子分。そしてこの3人の子分たちはそれぞれT・D・Sの「間に入る」とハッキリ書かれています。

これらはカデンツを「より豊かにする装飾(enrichment)」であって、主要三和音を直接的に代理するものではないのです。あくまでメインの後に置かれる脇役という風に、配置が決まっています。

これは時代性を考えれば当然のことで、クラシック界はたとえIVとIImであってもその進行自由度は異なるという厳格な世界なのですから、「TDSの枠があって、そこに好きな和音をはめていい」などというポップなメソッドを提唱するはずがありません。

この認識のすれ違いは、シカゴ大学のスティーブン・リングス氏も自著の中で指摘しています。

We often think of Riemann’s function theories syntactically, that is, as based on the model progression T–S–D–T. But, as Daniel Harrison, David Kopp, and Alex Rehding note, Riemann’s functional labels are not strongly bound by syntax. (中略) functions signify the individual chord’s “identity in relation to the tonic.”

我々はリーマンの機能論をシンタックス的、つまりT–S–D–Tの進行モデルに基づくものだと考えがちだが、しかしダニエル・ハリソン、デヴィッド・コップ、アレックス・レーディングらが記しているように、リーマンの機能ラベルというのはシンタックスと強く結びついたものではない。(中略) 機能とは、個々のコードの“トニックとの関係性におけるアイデンティティ”を意味づけするものなのだ。Steven Rings – Tonality and Transformation (p.116)

ちょっと言い方が難しいですが、「シンタックス」、「アイデンティティ」という言葉はいずれもリーマンの哲学を理解するための重要なキーワードですので、少し補足しましょう。

シンタックスとは

Syntaxとは日本語で「構文」、または「統語論」などと訳されるもの。「構文」と言えば、英語を思い出しますよね。TDSを、英語文法のS-V-O-Cみたいな「型」だと捉えているとしたら、それはリーマンが意図していたのは違うよと言っているわけです。

アイデンティティとは

Identityとは、あるものが別の何かとは違う存在であるか、あるいは同じ存在であるかを見分ける“同一性”のこと。「ユーザーID」のIDは、このIdentityの派生語“Identification”から来ます。

WEBサービスでみんなが異なるIDを持っていて、どれひとつ被ってはいませんよね。それと同じように、リーマンは和音ひとつひとつにIDネームを振り与えようとしていた。SとSpは”同グループ”でこそあれ、そのIDは異なるのです。

3. コードシンボルの規格戦争

リーマンは音楽をTDSという型へ抽象化することを目標としていたのではなかった。逆に和音ひとつひとつを見て、具体的な意味づけとしてIDネームを授けようとしていた──。これを知ったことでまずリーマンに対する誤解の大きな壁がひとつ壊せました。

しかし、それはそれでまた疑問が生じます。グループどうし代理ができるわけでもない、しかもTp,Dp,Spなんて名前をドンドン増やして、そもそもいったい何がしたかったのか?リーマンは機能和声で世界に何をもたらしたかったのか?

それを理解するには、まず先に19世紀ドイツ/オーストリアの理論界の動きを知る必要があります。

ローマ数字記法の台頭

我々はコード理論をキーから独立して一般化するためにディグリーネームを用います。今となってはそれが当たり前、これがない理論体系なんて想像がつかないという感じですが、これが一般に浸透したのは実は19世紀のこと。バッハやモーツァルトより後の時代なのです。

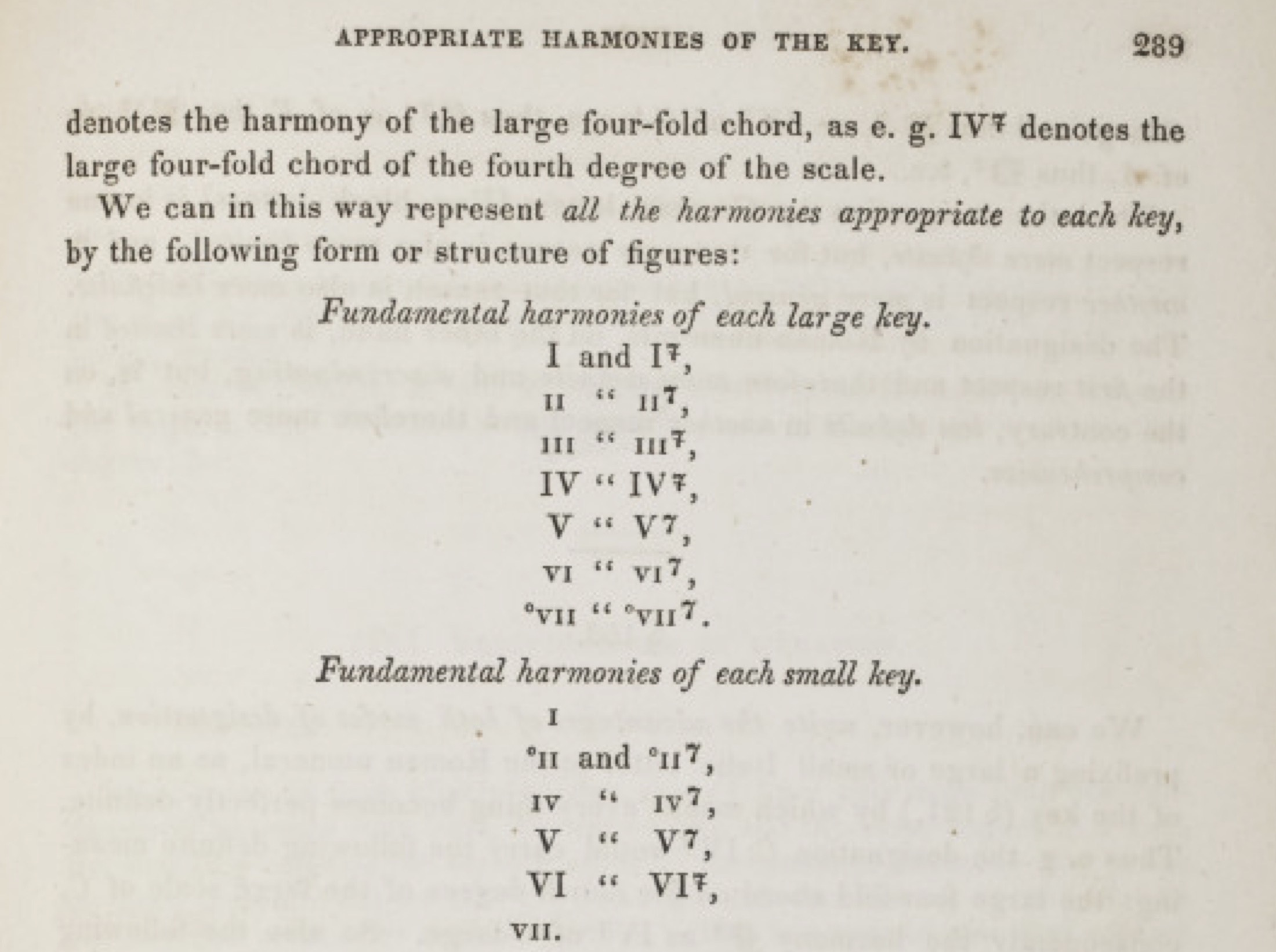

ローマ数字記法を最初に導入したのはドイツのゲオルク・ヨーゼフ・フォーグラー(1749 – 1814)、そしてそこに「マイナーコードは小文字にする」等の改良を加えて便利にし、普及を後押ししたのが同じくドイツのゴットフリート・ヴェーバー(1779 – 1839)だと言われます2。

Gottfried Weber – THEORY OF MUSICAL COMPOSITION (p.289)

Gottfried Weber – THEORY OF MUSICAL COMPOSITION (p.289)そして19世紀半ばのオーストリアにおいて強い影響力を持つ音楽理論家であり、ブルックナーの先生でもあったジーモン・ゼヒター(1788 – 1867)が同様にローマ数字記法を採用し、それがまた同郷の大理論家シェーンベルク(1874 – 1951)やハインリヒ・シェンカー(1868 – 1935)へ受け継がれ、彼らの理論が有名になっていく中で、ローマ数字記法は巨大な勢力になっていったといいます3。

位置と意味

そのような世界情勢の中、リーマンはローマ数字を使用しませんでした。だって個々のコードにひとつずつ“IDネーム”を与えているのですから、それ以上の記号振りなど不要だったのです。彼は理論書の中だけでなく、実際の楽曲分析書でもローマ数字を使用していません。

そしてここで注目してほしいのは、「ローマ数字記法」と「機能シンボル」とでは、記号に込められた内容が対照的だということです。前者が調内の「位置」を伝えるのに対し、後者は調内の「意味」を伝えます。

喩えて言うならば、ローマ数字記法は構成音を記号化した「表音文字」、対するリーマン記法は調内の意味を記号化した「表意文字」なのです。

表音文字と表意文字

例えば「II」という記号は、位置を優先的に私たちへ伝達します。その意味までは記号に含まれておらず、意味を知りたいときには私たちがマニュアルで解釈します。

対するリーマンの「」という記号は、その解釈結果の方を優先的に伝達します。音の位置は記号に直接的には示されておらず、位置を知りたいときには私たちがマニュアルで復元します。

お互いに、一長一短ではあります。ただ、「意味から位置を特定する」ことは確実にできるのに対し、「位置から意味を特定する」ことにはブレの生じる可能性があります。「IIIの和音」がまさしくその典型例ですね。この点に関しては“表意文字”の方が優秀であって、リーマンはそこに価値を見出したのだと思います。

ドイツの大先輩たちが広めたローマ数字の記法を拒絶したリーマン。彼が機能和声論で成し遂げようとしたことは、ローマ数字記法から脱却し、彼が理想とする「表意文字の記号体系」を世界のスタンダードにすることだったのではないでしょうか。

現代でも伝統あるタイプの流派ではよくダブルドミナントを「V/V」などと表記していて、それはこの“表意文字”の理念を継承していると言えます。一方で一般層には完全な“表音文字”スタイルが浸透しているところには、「より単純で習得しやすいものが大衆に選ばれていった」という淘汰の歴史が垣間見えます。

ウィーン一派とのバトル

和音を記号化するにあたって、ふさわしいのは「ローマ数字」か? それとも「機能シンボル」か? リーマンと、先ほど名前の挙がった5人を一列に並べると、この時代の“コードシンボル規格戦争”の構図が見えやすくなります。

リーマンからすると、先人たちが広めてしまった“表音文字”が普及しきる前に、自分がより優秀と信じる“表意文字”の体系をリリースし、歴史を塗り替えるはずでした。しかし後輩であるシェンカーとシェーンベルクはリーマンのことを相手にせず、同じオーストリア人の大先輩であるゼヒターの方針を継承し、ローマ数字記法を採用してしまったのです。これはきっとリーマンにとっては、大ダメージだったでしょう。

まさに孤軍奮闘。リーマンに詳しい音楽研究家ダニエル・ハリソンは、リーマンを「数字つき低音やローマ数字記法、その他もろもろの“旧式”の和声システムとの壮大な闘争の中に自分がいるという構図を描いていた」と評します4。

このヴェーバー以降のローマ数字による理論体系は「Stufentheorie」、すなわち“ステップの理論”と呼ばれ、リーマンの「Funktionstheorie」としばしば対置されます。英語版Wikipediaの機能和声の記事では、「ドイツの機能和声」と「ウィーンの機能和声」という二流派が存在するという風に紹介されています。

シェンカーのスタイル

シェンカーはウィーン流であるゼヒターの慣習に則りつつ、ディグリーの横に臨時記号をつけるなど、100年前のフォーグラーを思わせるようなカスタマイズを施しました。

シェンカーはリーマンたちの勢力を強くライバル視し、リーマンのことを「ドイツにはびこる最も危険な音楽細菌」とまで呼んでいたそうです5。

シェーンベルクのスタイル

シェーンベルクは何より、和音の機能種をTDSの3つにまで絞り込もうという考え方を問題視しました6。 リーマンのアイデアを拝借しつつも、IIIは「ミディアント」、VIは「サブミディアント」、そしてIIは「ドリアン」という名の独立した地位を与える「調域Region/リージョン」というコンセプトを考案し、これをローマ数字と併用するという形でリーマンに対抗しました。

この「リージョン・チャート」は非常に興味深いですが、こんなのリーマンからしたらたまったモンじゃないですよね。リーマンはシェーンベルクの理論を、「ゼヒターの保守的な作曲ルールと、それを根本から否定するような規範の、奇妙なごった煮だ!」と強く批判したそうです7。

理論家たちがこんなにバチバチの言い争いをしていたのはちょっと意外な気もしますが、でもこうした問題提起や議論が、音楽理論を発展させてきたのです。

Check Point

リーマンの機能和声論においてT・D・Sとは、すべての和音が帰する“分類の終着点”ではなく、単にI・V・IVを記号化した“分類の出発点”であった。他の和音は付加的な記号と、固有のカデンツ配置を持つ形になっているので、「同種の機能」は決して「同一の機能」ではなかった。 現在ではローマ数字であらゆる和音を表現する方式が一般的だが、そうではなくT・D・Sをベースにした記号の数々で、和音の意味に基づく分析シンボルの体系を完成させるというのが、リーマンの描いたビジョンだった。

現在「意味」に基づく和音記号は一部の流派で部分的に使われるのみであり、またリーマンの考案した記号も恣意的に改変され、もはや原形を留めないほど変えられてしまった。