目次

ここからの内容は、長らく東京藝大の教科書であった「和声」という書籍と、それより後発の教科書である「新しい和声」という2つの書籍を最も参考にして作られています。

もちろん参考文献に挙げたような洋書も参考にしています。

「和声」は三巻組の巨大な理論書で、古典派の典型的な音の流れが極めて詳しく説明されています。本のタイトルがズバリ「和声」というのはちょっと紛らわしいので、今後この本を呼ぶ時には、著者の名前をとって「島岡和声」と呼ぶことにします。

一方で「新しい和声」の方は、世界的標準に合わせた和音の表記が導入された後発の新教科書です。こちらは一巻完結。

ただ前回宣言したとおり、まずは難しい「和声学」よりも先に、クラシックらしさに直結する「古典派の様式」から学んでいきます。ここでは、なるべくこのサイトのコード編の順番にならって様式を紹介していくことで、「ポピュラー理論ではこうだけど、古典派ではこうだ」というのを順に理解していく形に致します。

1. 古典派長調のコード体系

古典派はコード進行に関するルールがすごく厳しいという話でしたよね。まずは古典派長調を司る基本のコード進行形式を見てみます。

ちょっと意図が判りにくいかもしれないので補足すると、たとえばIImVには直接矢印は繋がってないですが、進行可能です。右上の黒い矢印が、「S群からD群へは何だって進めますよ」と示しています。同様に、VIm→IImやVIm→Vなども可。ただ長調でマイナーコード2連発というのは、実際にはあまり無いですけどね。表にまとめると以下のようになります。

| 進行元 | 進行先 |

|---|---|

| I | すべて |

| IV | IIImV |

| V | IVIm |

| VIm | VIV (稀だがIIm) |

| IIm | V |

通常のコード理論との主要な差をまとめると、次のようになります。

- 「接続系理論」で述べた禁則の類は使用しない

- IIImは原則使用しない

- 3度上行はしない

- IImはVへしか進めない

補足しながら説明していきますね。

IIImは原則使用しない

ロマン派以降の作品ではIIImの使用は普通に見受けられるのですが、古典派ではこの和音は驚くほど使われていません。近い存在であるI/IIIの方が圧倒的に愛用されているのです。

そのため和声学書におけるIIImの扱いはかなり小さくて、転回形やドミナントセブンスの話をみっちりした後に、おまけのようにちょこっと扱われるのが普通です。

3度上行はしない

古典派は流麗なコードの流れが基本です。V→IImのような今風の接続は当然しないし、加えて3度上行に関してはI→IIIm、IV→VImのような比較的許容度の高いものも、基本的に「使わないもの」という扱いを受けます1。

IImの扱いが限定的

古典派におけるIImの役割というのは非常に限定的で、Vに進む手前の「タメ」としてしか使われません。IV-Iの終止はあっても、IIm-Iという動きは基本的にナシです。理論書によっては、IIm→Iに限らず2度下行全般を弱い進行とみなす考え方もあります。

またVImについても、あくまでもスパイス程度の使い方をすべきで、短調に聴こえてしまうような大々的な使い方はしません。

VII番目の和音について

また、自由派が基本から除外しているVIIm(-5)は、古典派長調においても基本的に非使用で、限定的な用途しか持っていません。

ただ面白いのは、同じ構成音のコードが「V7のルートを消したもの」という認識で登場することです。

このような和音は根音省略形体Rootless Chordと呼ばれ、島岡和声を含むいくつかの和声本では、和音の数字にスラッシュを入れるという独特な表記をします。「見た目が同じだから一緒じゃん」ではなく、この2つは「本質的に違う意味を持った和音」として区別するというのが、古典派の一般的な見解です。

ですから古典派の書籍では、III番・VII番の和音は亡き者かのような無視具合で進んでいくものも普通にあります。次回で短調の様式について学ぶと、III・VIIを無視する理由ももっと良く分かりますよ。

2. 古典派の機能分類

上ではT群、D群、S群というグループ分けを用いて説明をしましたが、これはあくまでも後世に形成された「島岡和声」のやり方です。古典派理論にとってTDSというのは歴史的に「後付け」の存在であって、モーツァルトもベートーベンも、機能という概念が生まれる前の世界を生きました。

20世紀以降の理論書では機能分類が書かれたりはしますが、それはあくまでも後付けの分類であり、それぞれの書籍の思想に基づいて行われたことであるので、この章ではこの方面はあまり扱わない方針でいきます。

プラガルとプレドミナント

ちなみにクラシック界では、機能を3つでなく4つで分けるという考え方もあります。これはこれで面白いし、機能論を考えるに当たって重要なことでもあるので、少しそれは紹介しますね。

上のコード表を見ると、IImとIVでは自由度や求められる役割が随分違ってくることに気づきます。そうであるならば、この2つを同じ機能としてくくるには無理があるのではないか? 役割を区別した方が、理論として美しくまとまるのではないか? そんな考えが生じてきてもおかしくはありません。

そこで「新しい和声」では、IImのようにドミナントの前に置かれるものをプレドミナントPredominantと呼び、一方IV→Iのように、ドミナントへ行かずにトニックへ行ってしまうものをプラガルPlagalという風に区別しています2。

つまり、機能とはコード単体が絶対的に有するのではなく、あくまでも後続コードとの関係で決まる相対的なものだという考え方ですね。

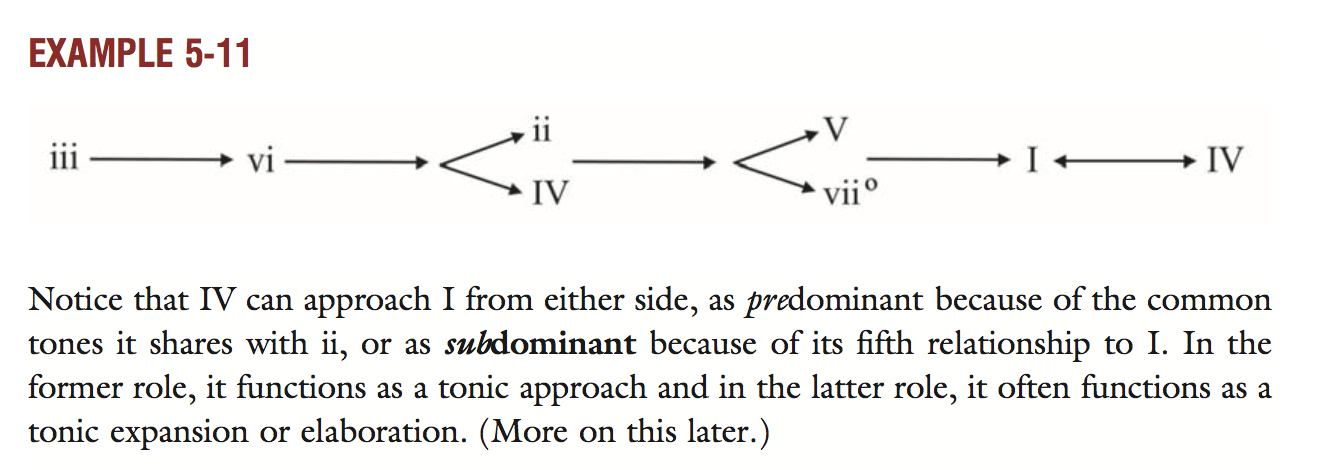

このような区分はこの書籍独自というわけでもなく、例えば「Theory for Today’s Musician」では、「プレドミナント」と「サブドミナント」を別々の用語として使用しており、ここでいう「プラガル」だけが「サブドミナント」と呼ばれ、プレドミナントはまた別のものと認識されています。

Theory for Today’s Musician p72より

Theory for Today’s Musician p72よりまた「島岡和声」の島岡譲氏も、別の書籍ではドミナントを「D1」、この「プレドミナント」を「D2」と呼んでいたりします3。

何度も述べているとおり、TDS機能というのは極論、20世紀の流行に過ぎないとも言えます。今後100年でスタンダードが変わっていくかもしれませんね。このページでも、二者を区別した方がよいと判断できる場合は、それぞれをPrD・Pgという表記で区別しますね。