目次

1. キー

少し前の回で、「調性」という概念を説明しました。

この曲はラシドレミファソの7音が選抜されていて、中でもラが“センター”に立って軸となり、音楽のフォーメーションを作っている。ただの音波のくせして、音たちはいっぱしに組織的な秩序をもってチームを結成している。この性質を表す言葉が、「調性」です。

チームを作っているとなると、じゃあこのチーム名を理論上なんと呼ぶかという話になりますね。そこで理論家たちは、あまり余計な言葉を増やさないように、音階名をそのままチーム名とすることにしました。

ラシドレミファソの音階の正式名称は「Aマイナースケール」です。そこからとって、この調性のことは「Aマイナーキー」と呼びます。楽曲が具体的に何の音階を使って構築されているか。それを指す言葉がキーKeyです。例文としては、次のような言い回しをよくします。

どの言い方をしても、意味するところは同じです。

日本語の場合

日本語ではキーは調といいます。例えばCメジャーキーだったら、C音は日本語のイロハ音名で言うと「ハ」で、「メジャー」は「長」と訳す決まりですから、全部訳すと「ハ長調」となります。同様にしてマイナーキーだったら「短調」という。

| 英語 | 日本語 |

|---|---|

| C major key | ハ長調 |

| A minor key | イ短調 |

| E♭ major key | 変ホ長調 |

| F♯ minor key | 嬰ヘ短調 |

音楽の授業で聞いたことのある言葉だと思います。ただこのテキストではイロハ音名にはサヨナラを告げているので、以降この言い方をすることはありません。ただメジャーキー/マイナーキーの訳語である「長調/短調」は短くて言いやすいので、今後も適宜使っていきますね。

スケールとキー

スケールの名前をそのままキーの名前としているので、この2つの言葉はともすると混同しがちです。改めて確認しますと、スケールは音の集まりを並べたものそれ自体。キーはある楽曲がどのスケールを使って組織されているかという組織の名前です。

だから「この曲はCメジャーキーです」はピンと来るけど、「この曲はCメジャースケールです」というのはおかしな感じに聞こえてしまいます。それは「この車は日本製です」が「この車は日本です」になっているのと似たような違和感です。「Cメジャースケールによって構成された曲です」というところまで含めた言葉が、「Cメジャーキー」というわけです。

- 音階 (Scale)

- 音の集まりを順に並べたもの。

- 調 (Key)

- 楽曲が持つ調性のより具体的な情報を示すもの。すなわち、曲の中心音が何であり、どんな音階構造になっているかの情報。

- 調性 (Tonality)

- 中心音と他の音との間に生ずる、音どうしの組織的な関係。楽曲の中で単一の音が中心的にふるまっていると認識できる状態・性質。

今はなかなか区別の難しい言葉ですが、これから理論の文章にたくさん触れていくにつれ、「この時はこっちの言葉を使う」というのが判ってくるでしょう。

キーの上げ下げ・高低

ちなみにカラオケなどで歌を歌う際に、「キーが高すぎる」とか、「キーを上げ下げする」とかって言いますよね。この時のキーという言葉は今説明したキーから来たものです。

曲全体のピッチの高さを上げ下げするということは、音階を丸ごとずらすということであり、そうなれば音階の名前も変わるし、キーも変わるというわけです。例えばCメジャーキーで作られた楽曲をまるまる全音上にシフトすると、これはDメジャーキーの曲になります。

そうしたカラオケなどの文脈に由来して、このキーという言葉を「歌の音域の高さや幅」みたいな意味で理解しているという人も、特に音楽をやらない人では相当数いるのではないかと思います。高い音から低い音まで広く使う歌に対して「キーが広い」と言ったりするのも見かけます。

ただ音楽理論の世界の中では「キーが広い」みたいな言い方はなくて、キーとはあくまでも中心音と音階構造の情報を指す言葉です。1オクターブに収まってる歌でも、4オクターブ使ったド派手な歌でも、Cメジャースケールで出来ていたらどっちも同じ「Cメジャーキーの歌」であり、音域の広い・狭いは区別されません。

非西洋の音階について

なお、音階は数多く存在しますが、「キー」という用語はクラシックの音楽理論で確立されたものである都合上、キーと言えば一般に「メジャーキー」か「マイナーキー」のどちらかで、それ以外は対応範囲外となっています。例えば「スパニッシュ・スケール」と呼ばれる音階がありますけども、それによって作られた曲を「スパニッシュ・キー」と呼ぶことは一般的でありません。「琉球音階」と呼ばれる音階がありますが、その音階でできた曲を「琉球調」の曲とはあまり言いません。じゃあ何て呼ぶのかと言えば、単に「琉球音階の曲」と言ったりします。このあたりはちょっと、クラシック時代の慣習を引きずって不便になっている感じもしますが……仕方のないところです。

レラティヴキー

ところで、CメジャースケールとAマイナースケールはどちらも同じ白鍵7つを使った音階です。この関係性を「レラティヴ」というのでした。

この言葉はキーに対しても使えて、CメジャーキーとAマイナーキーは互いにレラティヴである、レラティヴキーRelative Keyの関係にあります。

2つの音階の境目が時には曖昧であるように、この2つのキーの境目もまた、場合によっては曖昧になります。

2. 転調

曲の途中でキーが変わることを、転調Modulationと言います。キーが変わるというのは、つまりは以下のようなイベントが曲中で起きるということです。

- メインに使う音階が変わる。(使うコードも変わる)

- 中心音の位置が変わる。

特にポップスの歌もので転調を行う典型的なパターンとして、終盤のサビでまるでカラオケのように曲全体の高さを上下にずらすことで、盛り上がりをコントロールするというテクニックです。やはり人間というのは高い声を出そうと思ったら声を張り上げることになりますから、そのぶん迫力があって盛り上がると。だから同じメロディでも途中からクイッとキーを上げることで、パートの繰り返しをしつつもラストにふさわしい盛り上がりを作ることができるというわけです。

YOASOBIの『夜に駆ける』は、曲の中で2回キーを変えています。1回目はまず落ちサビ(3:12-)のところで、このパートからキーが半音下に落ちています。キーを下げればそのぶん落ち着いたトーンで歌えるので、落ちサビの静かな雰囲気がより強調できるという算段です。そして2回目はその後すぐのラスサビ(3:28-)で、下がった位置から再度3つ上に上がって一気に盛り上がりを作っています。

最後に上がるというのは定番中の定番なのですが、その前で一回わざわざ沈むというのは珍しくて話題になりました。ピアノなどの楽器だと転調は演奏する音階がガラッと変わるので大変なのですが、DAWでの作曲であれば全体の上げ下げは簡単にできることなので、現代では転調はずいぶんトライしやすいテクニックになっています。

ただし、キーが移り変わる瞬間には気をつけないといけなくて、使う音階のメンバーが入れ替わる際に音がグチャっと濁ったり、繋ぎ目が不自然でツギハギしたように聴こえたり、それまでと違う音を取らないといけないからボーカルが大変だったりとか問題が起きることもあります。

この辺りは和音の知識がすごく重要になってくるので、このテキストではコード編IV章で転調について詳しく扱うことになります。それまでは、こういった既存の楽曲を分析して手法を盗んでいってもらえばと思います。

3. 調号

ここからは、楽譜上で調をどうやって示すかを説明します。

こちらはミを中心音に据えた「Eメジャースケール」です。これを中心に作った曲は「Eメジャーキーの曲」と呼ばれることになる。Cメジャー/Aマイナーキー以外の曲では、こうやっていずれかの音にはシャープ/フラットがついた状態が基本状態となります。でもコレって、楽譜を書く人からしたら大変ですよね。Eメジャーキーの曲を楽譜にしたら、あっちもこっちもシャープになってしまいそうです。

- ラヴェル『水の戯れ』

こちらの楽曲はEメジャーキーの曲ですが、これを楽譜にするともしや……

こんなことになってしまうのでしょうか!? ……もちろん、こんな面倒なことやっていられません。そこで、ある取り決めを考案しました。それは、楽譜の左端にシャープ/フラットをまとめて書いておいたらその音はずっとシャープ/フラットさせるというものです。

音符の横にチマチマ書くことをやめて、最初にドカンと宣言する。それであとは何回出てきても、どんな高さで出てきても、全部シャープをつけてくださいというサインにしたのです。このようにまとめ書きされてキーを指し示すシャープ/フラットのことを、調号Key Signatureといいます。調号は楽譜のその段のあいだはずっと有効で、逆に言うと各段のはじめには毎回きちんと記しておく必要があります。

臨時記号

一方で、普通に音符の左に個別で置かれるシャープ・フラットは臨時記号Accidentalと呼ばれます。一時的に異なる音階を使ったり、ちょっと装飾として本来の音階にない音を付け足す時などに、臨時記号は必要となります。

調号が全てのオクターブの音に影響し、また段の終わりまでは持続するというルールになっているのに対して、「臨時記号」はオクターブ上や下の音には影響を及ぼさず、また効果も一小節しか持続しません。

こちらが実際の例。小節線を通過するたびに頭をリセットすることになります。ただ楽譜を読んでいる時にちょっと一瞬迷いが生じたりもするので、読んだ人が迷わないよう念のためナチュラル(♮)を添えることで「もうシャープは終わりましたよ、元に戻ってください」というのを明言する場合もあります。思いやりですね。

楽譜界ではこれを親切な臨時記号Courtesy Accidentalと呼びます。ただこの親切心が仇になる場合もあって……

ウーン、全員を満足させるのは難しいものです。こうした怒られ案件を防ぐために、「親切な臨時記号」はカッコでくくるという人もいます。

楽譜の良いところ

DAW主体で音楽をしている人は、五本線の楽譜よりもピアノロールの方が分かりやすいと思うかもしれません。しかし楽譜にもメリットがいろいろあって、その1つがキー本来の音とそこから外れた音の区別が一瞬でつくという点です。

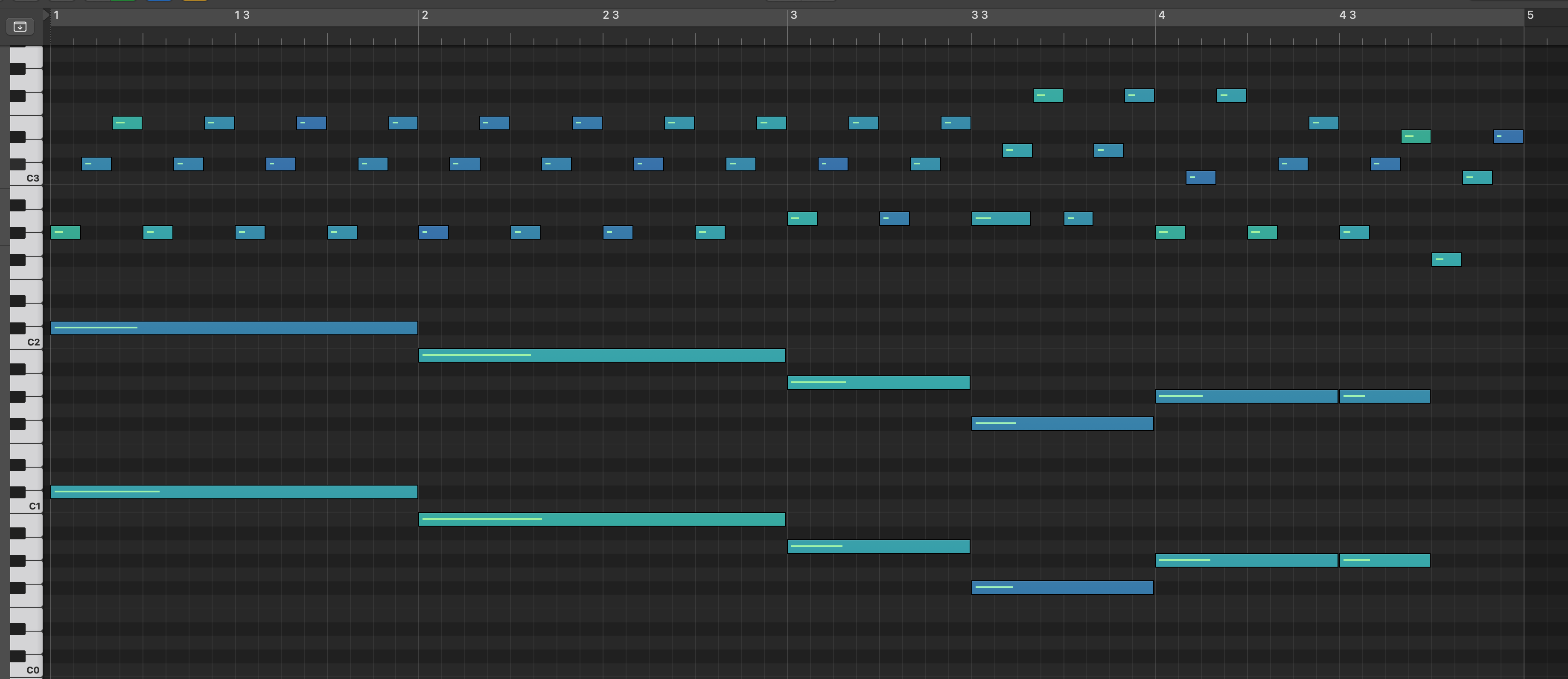

曲を作るときには、一時的にキー本来の音階メンバーとは異なる音を取り入れて曲想に変化をつけることが頻繁にあります。こちらはベートーベンのソナタ『月光』の冒頭をピアノロールで表したものですけども、さて、どの音がキー本来の構成音ではない外部の音か分かりますか? ……それを見極めるのはちょっとなかなか大変なはずです。これがもし五線譜なら、こうなります。

下段に臨時記号のナチュラルとシャープが書かれていて、この2つがキー外の音だということが立ちどころに分かります😇😇

ピアノロールはあくまでも鍵盤上の位置をただ指し示すだけで、それ以上の情報量は何も持ちません。対する五線譜はメジャー/マイナーキーを基本状態として、そこから音楽がどう変化しているかの情報が目に見えるような仕組みになっているわけです。

この情報量の差は今後コードの理論、メロディの理論を本格的にやっていけばいくほど重大になっていくので、楽譜に不慣れな方もぜひちょっとずつ楽譜に慣れていってほしいのです。このテキストでは、メロディ編I章あたりはまだ楽譜を遠慮ぎみに使いますが、だんだん楽譜による説明が増えていくことになります。

音源による説明が多いので音符の種類などをバッチリ読める必要性は薄いですが、どの高さがどの音かという対応関係は積極的に暗記していってほしいところです。

キー判定機としての調号

先述のとおりこのキーというのはクラシック音楽が確立した制度で、取り扱うのはメジャーキー/マイナーキーのどちらかだけです。音は12音あって、キーはメジャーかマイナー。そうするとキーは全部で24種類あることになります。そしてこの範囲で考えると、例えばシャープが4つ付くキーといえば、先ほどのEメジャーキーか、さもなくばそれと「レラティヴ」な関係にあるC♯マイナーキー、このどちらかしかありえません。

ですから調号をパッと見たときそこにシャープが“4つ”あるということさえ確認したらば直ちにそれはEメジャー/C♯マイナーキーであるということが分かります。つまり、調号は単に「シャープ/フラットをつける場所を示すもの」というよりも、もっと直接的に「キーが何であるかを伝えるサイン」として機能している側面があります。

そしてEメジャー/C♯マイナースケールでシャープのつく音はファ・ド・ソ・レの4音と決まっていますから、そこまで暗記している人は調号をじっくり眺めたりしなくてもシャープ”4つ”を見ただけで何の音階を弾けばいいのかすぐに分かります。

キーの判定

そういうわけで、楽譜の調号を見ればキーは分かる。でも自分が聴いている曲やあるいは自分の作っている曲のキーを判別したい時にはどうしたらいいのでしょうか? それには、もう少し先で紹介する秘密のアイテムが大いに関わってきます。ですので一旦その疑問は取っておいて、このまま読み進めていってほしいと思います。

まとめ

- 楽曲が主として使用している音階の情報を、キー(調)といいます。

- 楽曲中にキーが切り替わることもあり、それを転調といいます。

- 楽譜の各段のはじめにまとめて書かれるシャープ/フラットを調号といい、調号からキーを判断することができます。ただし、メジャーキーとマイナーキーのどちらであるかまでは、調号を見ただけでは分かりません。

- 調号と臨時記号では効力の及ぶ範囲が異なり、臨時記号の方が効力が狭いです。