目次

1. 色々な名前

音楽理論の勉強のスタートとして、はじめに整理しておきたいのが、音の名前に関する知識です。音の名前といえばもちろん「ドレミファソラシド」が思い浮かびますが、でもコード進行の話になると「C-F-G」のようにアルファベットが登場したり、「ハ長調」「ト短調」なんて風にカタカナが登場したりしますね。この辺りを整理してから進んでいきたい。

ドレミ、ABC、イロハはそれぞれ同じような音の高さを表す表現法です。3つをまとめて表にしましょう。

「A」=「イ」=「ラ」で、あとはそこから順に対応していきます。アルファベットのスタートであるAが、ドではなくラだということを覚えてください。

イロハ

イロハは、言うまでもなく古い日本で編み出された呼び方ですね。「ハ長調」や「ト音記号」といった言葉で見かけることが多い。日本の学校の音楽教育でこのイロハがまだ使われているために生き残ってはいますが、ポピュラー音楽界でこれが使われることはほとんどありません。アイウエオが当たり前の今となってはABC以上に順序が分かりにくいですね。このサイトでも、一切使わない方針で進めていきます。

ABC

その「イロハ」のヨーロッパ版に相当するのが、「ABC」で、これが欧米でのスタンダードということになります。日本では、音の名前といえばドレミですが、コードの名前などについてはこのABCを元にした名付けが使われています1。

このABCは「コードの名前」にだけ使うと思っている人もいるかもしれませんが、これはそもそも「音の名前」であり、結果として「コードの名前」にも使われるようになったという歴史の流れがあります。

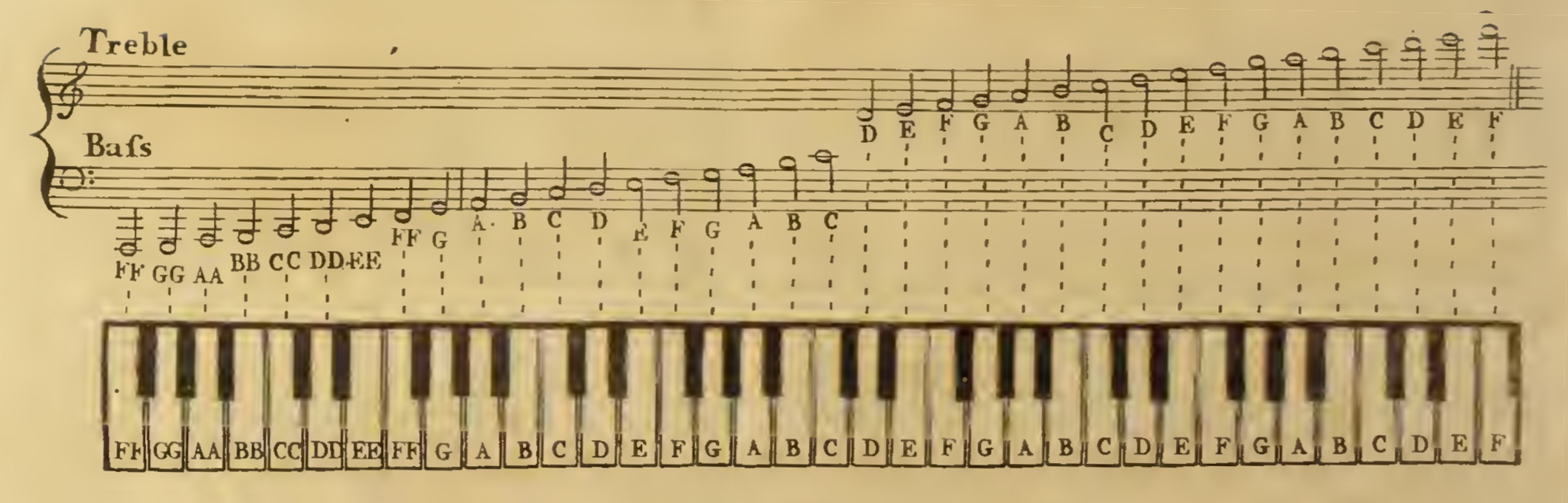

Joseph Gehot, “A Treatise on the Theory and Practice of Music in Three Parts”, p11 (1786)

Joseph Gehot, “A Treatise on the Theory and Practice of Music in Three Parts”, p11 (1786)こちらはやや古めの資料。ご覧のとおり、鍵盤の一音一音にABCがあてられているのです。このサイトでも、しばらくは馴染みのあるドレミを使いますが、少しずつ「a音」「c♯音」といった英語表現に移行していきます。

ドレミ

では我々が親しんでいるドレミはどこから来たのかというと、11世紀イタリアのグイード・ダレッツォという音楽理論家のアイデアが元になっているとされます。彼はラテン語の宗教歌の中から、各フレーズの始まりがちょうどドレミ…と綺麗に上がっていく曲を見つけました。

その歌と歌詞がこちら。

Ut queant laxis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve polluti

Labii reatum

Sancte Iohannes

この歌を歌えるようにしておけば、いつでもすぐに音の高さが確認できるじゃないか! という発見です。これが次第に発展し、各フレーズの頭文字「Ut,Re,Mi,Fa,So,La,Si」が音の名前として使われるようになりました。 ですから「ド」は大昔には「Ut」と呼ばれていて、これは後に歌いやすさのために置き代わりました2。

ドレミは歌詞から取られたこともあって、歌いやすいというメリットがあります。加えて音楽理論をまとめるうえで非常に重要な役割も担っていて、それはもう少し後の記事で紹介することになります。

2. シャープとフラット

「ドレミ」と同じくすっかりお馴染みの音楽用語で「シャープ」と「フラット」がありますが、これは英語です。せっかくなので、これらの日本語版もここで述べておきたいと思います。

| 言語 | ♯ | ♭ |

|---|---|---|

| 英語 | シャープ | フラット |

| 日本語 | 嬰(えい) | 変(へん) |

ですからたとえば「F♯」は日本語で言うと、「嬰ヘ」となります。こちらについてもやはり、日本語は使わない方針でいきます。

異名同音

ちなみに、「ソ♯」と「ラ♭」のように、音楽の世界ではひとつの音を複数の言い方で表すことができます。このような関係を、異名同音enharmonic/エンハーモニックであるといいます。

こうやって鍵盤がポンと置いてあるだけだったら、どちらで呼んでも何の違いもありません。ただ実際の楽曲においては、「今はこういう流れ、こういう状況だから、こっちで呼んだ方がふさわしい」という分別があって、楽譜ではそういう分別に基づいて音をきちんと書き分けます。

それこそヴァイオリンやボーカルのように音の高さを無限に細かく調整できる楽器においてはどちらで書かれているかによって微妙に違う音をとるだとか、採用する調律(チューニング)のシステム次第ではどちらかによって実際のピッチが微妙に変わるとか、そういった高度な次元のトピックも絡んできたりして、ここはなかなか奥の深いところです。

とはいえ異名同音をどう書き分けるかは、これから理論の知識を入れていく中で並行して学んでいくことになるので、現状はまだ何も気にしなくてかまいません。

3. オクターブへの番号づけ

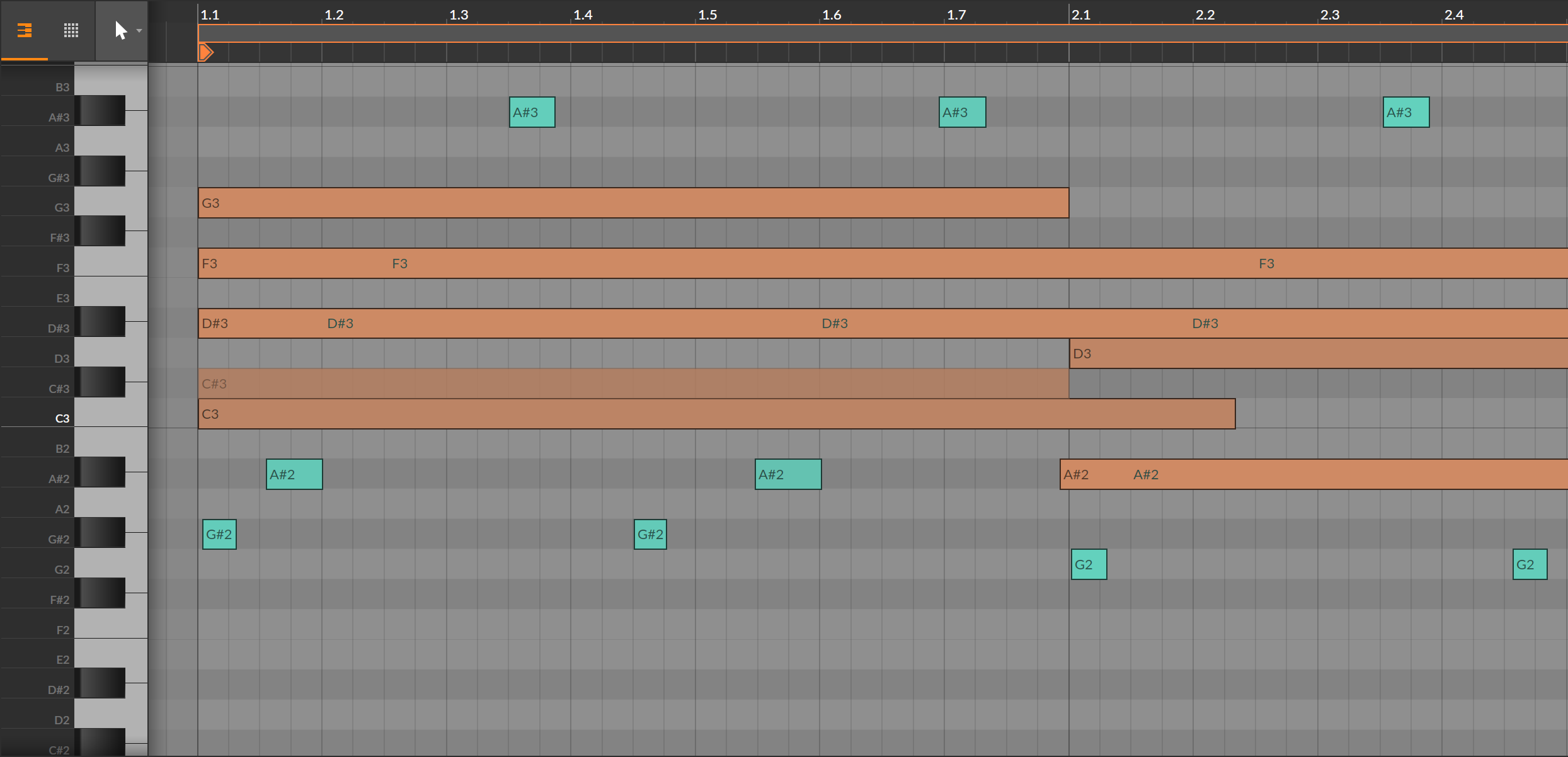

音名それ自体には、どの高さのオクターブかという情報は含まれていないので、たとえば「ラ」の音とか「A」の音とかいっても、それが実際にどの高さなのかは分かりません。そこでDAWをはじめとした各環境では、数字を使って高さを表現するという方式がとられています。

たとえばC3より1オクターブ高い音だったら、それはC4と呼ぶ。そんなふうにして音の高さの違いを区別するわけです。ただし注意点があって、番号のつけ方の規格が統一されていないのです。

たとえば88鍵のピアノで見て真ん中くらいにいるこのドの音、通称を中央のドMiddle Cというのですが、そもそもこれをCのいくつと呼ぶのかが定まっていません。メジャーなところでは、これを「C3」と呼ぶ勢力と、「C4」と呼ぶ勢力がいます。

| 表記 | 採用してるところ |

|---|---|

| C3 | YAMAHA, Apple, Native Instruments, Ableton Live, Cubase, Studio One, Pro Toolsなど |

| C4 | Roland, Korg, Sibelius, Dorico, Melodyne, SPNなど |

| C5 | FL Studioなど |

「C4」と呼ぶ方式は、アメリカの学会でSPN(科学的音高表記法)と呼ばれる表記方式として支持されているため、アカデミック界隈ではこちらが採用されていることが多いはずです。一方で、DAWの世界で優勢なのはご覧のとおり「C3」の方です。

このせいで、たとえばDAWそのものとDAW内で開いたソフトとで表示される数字がズレるなんていう事態が起きえます。設定で変更できるソフトも増えてきているようですが……ことによってはコミュニケーションの際に誤解が生じる可能性もあるので、統一されていないという事実は頭の隅に置いておくといいでしょう3。

そんなわけで色々と話はありましたが、覚えておかねばならないことは多くないです。音楽理論では「ドレミ」だけでなく「ABC」でも音の高さを表記すること。そして「ラ」にあたるのが「A」であること。これさえ押さえてもらえたらオッケーです。

まとめ

- 音の名前には場面によって色々な言語が使われますが、ポピュラー音楽では英語を使うのが普通です。

- ラテン語の「ドレミ」にも、音楽理論をまとめる上での役割があり、また再登場します。

- 英語の音名で「ラ」に相当するのが「A」だということだけ注意してください。