目次

6. 21世紀音楽とアジア

さて技法の分析は以上です。ここからはフリジアンと日本の関係性について、やや文化的な考察に入っていきます。

文脈の透明化

ここで念のために補足しておくと、ポップスに中東の音階が織り込まれる試みそれ自体は昔からあることで、それだけで言ったら今さら騒ぐことは何もありません。

こちらは2006年の楽曲です。しかしこのようなケースにおいてはあくまでも、曲に中東のテイストを混ぜ込む意図でインドの音階を借りてきているという構図があります。つまるところ一昔前まではこの手の音階はJ-Pop/K-Popの日常の語彙ではなく、インドのような異国情緒を見せるための“飛び道具”だったわけです。『How You Like That』の時点でもまだフリジアン・メジャーはロバとセットで“異国”のものとして表現されていましたが、現在となるともうずいぶん様相が変わってきたように見えます。

例えばGENERATIONSの『Diamonds』はフレーズだけを聴くとなかなかエキゾチックですが、映像ではご覧のとおり民族的なものを押し出す気配はありません。つまりこれは、フリジアン系スケールはもう普通のポップスで普通に聴けるただの日常的な音階のひとつになりつつあるということ、その現れだと思います。それは我々がカレーを食べるときもはやそこにインド的な何かを求めているわけではないのと似ています。

ただの“日用品”レベルまで降りてきたからこそ、エオリアンと重ねたりといったさらなる細工に手を出す曲が増えてきているのかもしれません。カレーの喩えを続けるなら、いわばもうカレーうどんやカレーパンを作り出すところまで庶民化してきて来ている。民族的な文脈が透明化され、ただの音階になり始めている。もしかしたらそろそろ、近年のフリジアン・メジャー楽曲を直接参照して、これが中東と結びついた音階だと知らないまま使うプロデューサーが現れてもおかしくなさそうです。

日本と旋法音楽

しかもフリジアンは、ここからさらに日本での地位を高めていく可能性をも秘めています。というのも、日本の音楽にも♭2nd系の音階は見られるからです。

『とおりゃんせ』はb音に♭がつくけども、a音で始まりa音で終わる、典型的な♭2nd系旋法の特徴を備えた楽曲です1。フラットが1つということで、上の動画のようにクラシカルなDマイナーキーの和声づけがなされることが多いですが、これはいわば西洋のフォーマットと合体した“キメラ”のすがたですよね。本当はこのメロディは、ここまで見てきたような最新のK-Pop/J-Popに通じる旋法的な魅力を持っています。

- とおりゃんせ レゲトンの香りを添えて

こちらドロップのリードフレーズは『とおりゃんせ』そのままですが、普通に昨今のK-Popに紛れ込んでてもおかしくなさそうなラインですよね。実際さっきの『Pink Venom』のドロップフレーズとちょっと似てます。だから逆に言えば、これまで見てきたフリジアン系フレーズは本当は我々日本人にとって異物どころかむしろ身近な存在であり、それをナチュラルに楽しめる素地があるはずなのです。

『zigy=zigy』のサビはこれまでの一般的なJ-Pop観からするとメチャクチャ奇抜ですが、しかしYouTubeでの反応は「お経みたい」「わらべうた」「和を感じるメロディー」「何か懐かしい」と、非常に親しみのあるものとして受け入れられています。これだけ(西洋音楽的視点からすると)異質なものを“懐かしい”ものとしてカンタンに受容できる日本は、旋法音楽を発展させていくにあたってアドバンテージを持っていると言えます。

童歌の文脈を織り交ぜることでフリジアンポップスを日本的なものにする試みをより露骨に実行したのが、新しい学校のリーダーズの『Toryanse』です。

タイトルからしてズバリですね。「海外でフリジアン流行ってっけどさ、なんかよく聴いたらこの音階って日本っぽくない?」という気付きがここ最近のJ-Pop界にあるわけです。この流れを追うように、今年2月にリリースされたTHE RAMPAGEの『蜘蛛の糸』でも、♭2ndの音階は明確に“和”と結びつけられています。

和太鼓演奏グループDRUM TAOとのコラボで、和楽器がフィーチャーされた楽曲です。三味線が♭2ndを担当するのは前ページの『RASEN in OKINAWA』でもそうでした。つい先ほどは文脈の透明化を述べましたが、それが進む一方で今度は♭2ndを日本の伝統的な文脈に繋げる動きも同時に起こっているのです。

そういえば『Pink Venom』のMVでは、コムンゴという韓国の民族楽器がフリジアン・メジャーを奏でていました。クリエイターたちに特段の意図はないと思いますが、図らずもここには♭2nd–M3rdの旋法を自国の文化に結びつけようとする“争奪戦”が展開されているかのようです2。

ともかく、これまでポップスにおける和の表現といえばもっぱらペンタでしたが、今はフリジアンの中に和を見出し始めている。童謡との類似性からペンタが和風の表現として地位を確立したなら、同じようにフリジアンが和風表現のひとつとしてこれから確立されていく可能性は十分にあると思います。

実際Billboard Japan Hot 100を覗いてみると、2025年2月末時点でフリジアン系旋法を活用した楽曲が10曲ランクインしています(怪獣/オトノケ/J.O.K.E.R./DRIP/アイドル/BURN/唱/BON/INZM/モニタリング)。トップヒット100曲中の1割もが! 当然ノーマルなメジャーキー/マイナーキー楽曲と比べればまだまだ弱小勢力ですが、しかし“勢力”と呼べる段階には到達してきているのです。ミクソリディアンやドリアンは一体どんな顔でこれを眺めているのでしょう……。

アジアの世紀が来る?

19世紀、ロマン派の時代にヨーロッパでは和声的な実験が積み上げられ、その技術は現代ポップスの基盤になっています。

20世紀のポピュラー音楽に関しては、アフリカ系民族の音楽性がそこに多大な影響を与えていて、特にバックビートやシャッフル、ポリリズムやラテン系のシンコペーションなどリズム面の発展に対する貢献度は計り知れないものがあります。

そうなれば21世紀は旋法音楽や多旋法がポップスの中に迎え入れられ花開いた世紀であったと、75年後にそう総括される未来も無い話ではありません。そしてそうなったらば、この世紀の主役になれる力が私たちアジア人にはあるはずです。旋法音楽が古くからのルーツに根強くあり、また今でも生活の側にあるからです。

ポピュラー音楽のフィールドで私たちが西洋をリードする時代が来ているとしたら、ちょっとドキドキしませんか? 「日本人に本物のジャズはできない」「日本人に本物のロックはできない」「日本語はラップに向いていない」などと散々コンプレックスを抱えながら過ぎていった前世紀でしたけども、今度は逆に私たちが旋法の“リアル”をお見せしてあげる立場になるかもしれないのです……。

7. まとめ

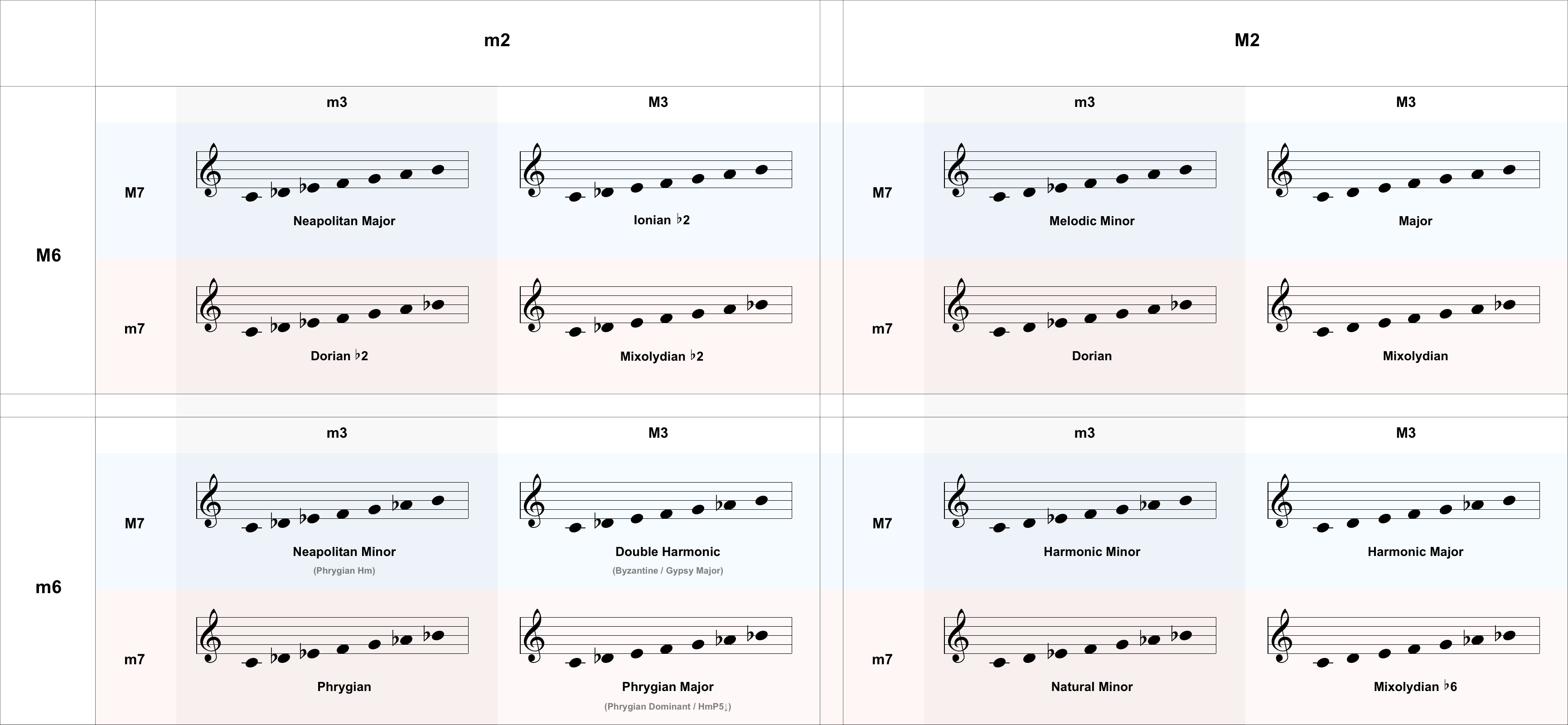

改めて、♭2nd♭6th系統の音階でiii音・vii音の長短のバリエーションをまとめると、以下の4つになります。

そしてii音・vi音を変えるバリエーションまで含めると、2・3・6・7度それぞれの組み合わせで2^4=16とおりのスケールができます。

さらにv音を動かしたらロクリアンだったり、♯4thという選択もあったりして、そうすると音階のネットワークはさらに広がっていきます。

七音音階制度との相性問題

広がっていきます……が!! これまで見てきてなんとなくお分かりのとおり、今回取り扱っているような旋法ポップスでは、7音が埋まったスケールを前提に考えることは分析においても制作においてもあまり得策ではないように思えます。

情報がないという情報

まず単純に、7音全てが埋まらないことが普通にあるため、音階名を特定できない状況に多数遭遇します。

(G)I-DLEの『Wife』とゆーりの『ハート111』は、どちらも極端にプリミティブな構造をとっています。ベースはほぼ主音と♭2ndを鳴らすのみで、歌もラップでピッチ感は希薄、楽器隊も時折♭3rdや5thを断片的に見出せるくらいで、引っ越ししたての部屋くらいまっさらな音度編成になっています。

お聴きのとおり、♭6thもいないし♭3rdもほぼ強調されないので、いわゆる“フリジアンの曲”が持っているドヨーンとしたダークな雰囲気はここにはありません。かといって、ドリアン♭2の曲だと言ってもやっぱり違和感があります。鳴っていないものは鳴っていない。鳴っていないことにも意味があるのであって、背景に七音音階を想定する理論との相性の悪さがここに浮き彫りになります。

「鳴っていないことにも意味がある」という話は、四七抜きや琉球音階のケースでもトピックになりましたね。ii音を避けることでフリジアン/エオリアンの明言を避けるケースもありました。“情報がないという情報”。矛盾したような言葉ですけども、これを正しく扱うことが旋法ポップスと触れ合うにあたって重要となるわけです。

なお7音が埋まらない背景には、コード楽器が登場しないという環境が多分に影響しています。和声音楽ならベースがドを鳴らしたとき、「そこにつける和音はなに?」という問いが必然的に生まれて、まあ3音なり4音なりが確定します。それが無いから音度が空白でいられるわけで、それを考えると旋法ポップスを面白くやりたいならみだりにコードを鳴らさない方がいいとも言えます。これも作り手目線で見た場合には注意したいところですね。

半音階的リフ

またパート間の多旋法に限らず、ある単独パートがある音度で競合する音程の両方をフレーズに入れ込むケースも複数見られたことも、七音音階制との食い合わせを一層悪くしています。

『Rockstar』では♭3rdと3rdが、『Trick or Trick』では4thと♯4thが、ひと繋がりのフレーズの中で両方登場します。

この手の半音階的なリフというと、Led Zeppelinの『Dazed And Confused』やKing Crimsonの『21st Century Schizoid Man』といったハードロックのリフを思わせるところがありますね。

これも七音音階のスキームで解釈しようとすると片方の音を臨時的な経過音とみなし、音階のメンバーからは亡き者として処理されるような形になると思いますが、どうも現実に起きていることから逸れて理屈をこねてしまっている感じがします。むしろ同度の共存をひとつのパターンとしてカテゴライズした方が旋法ポップスの実態を正しく捉えられるでしょう。

そういうわけで、七音音階へと還元していくような分析法では楽曲が備えている個性的な情報を削ぎ落としてしまう可能性があって、あまりオススメできません。制作の際にも、音階ベースで考えているとフレーズの発想が制限されてしまう懸念があります。

理論を通して音楽を見つめると、定義がなされた領域の見通しは格段によくなりますが、逆に未定義のエリアは頭の隅に追いやられてしまう危険も孕んでいます。それはあたかも、夜道で明かりを灯せば視界は開けるけれど、私たちの瞳孔はちぢまって暗がりはますます見えなくなるのに似ています。

昨今の旋法ポップスにおいては、下手に従来の和声音楽的な分析に無理に嵌め込むよりも、「いつ、どのパートが、何度の音を鳴らすか」というごく原始的な視点で、できるだけ楽曲のありのままの姿を捉えるのが良いと思います。

たくさんの楽曲例を見ていく中で、いまフリジアンとポップスをめぐる環境が急激に進化してきていることが見てとれたと思います。フリジアンという音階はこれまでメインストリームに来ることこそなかったけれど、よく考えたらモードジャズ、トランス、メタルなど多方面で常に一定の支持を得てきた、いわば“名バイプレイヤー”です。そんなフリジアンがポップス界へ進出してきたことで、結果としてそういったジャンルの技法もドッと流入してきて、さらには民族音楽との繋がりも積極的に活用されはじめ、しかも元々のポップスのスタイルとも融合して、いまK-Pop/J-Popは激烈な化学反応を起こして燃え上がっている。私たちは、ちょうど面白いタイミングでこの世界に生まれて来たのかもしれません!

こういう従来のセオリーと全く異なるスタイルの音楽が流行することは、音楽理論をまとめる身としては興味深くあると同時に大変でもあるところなのですが、とにかくアンテナを張って用例を収集していくしかありません。今後も動向を追っていきます。