目次

今回は「転調の方法論を知る」回です。

これまでに学んだコードの知識を踏まえて、ポップスにおける「転調」の技法や原理について学びます。転調のスタイルはジャンルによってさまざまですが、今回はポピュラー音楽に的を絞って学びます。

1. 転調について考える

転調Modulationについては、準備編で「キー」の概念を導入した際に軽くだけ紹介しました。曲の途中でキーが変わることです。改めて述べますと、「キー」は狭義にはメジャーキー/マイナーキーに二分されるクラシック音楽以来のシステムであり、音階と、そこから生まれるコードたちが成す音の組織です。12個の中心音と長短の組み合わせにより、キーは24個存在します。その24個のキーのうち、あるものからあるものへと移ることが、転調です。

まずは、転調の際にどのような音楽的変化が起きるかについて、重要な2つの要素を確認します。

中心音高のプラスマイナス

ひとつ目は、中心音の高さ。転調の際にはほとんどのケースではトーナルセンターの位置が変わります。

例えばCメジャーキーを中心にとると、半音刻みでこのような音高変化になる。Gメジャーキーに転調した場合、距離の認識として近いのは「完全4度下(=マイナス5)」ですが、五度圏での「5度関係」を尊重して、Gメジャーキーへの転調は「完全5度上(=プラス7)」、また同様にFメジャーキーへの転調は「完全5度下(=マイナス7)」とみなすのが慣習になっています。

音高で見て上に転調するか、下に転調するかは、表現として重要です。一般に、上行する転調は高揚感をもたらし、下行する転調は休息感をもたらすなどと表現されます。

調号のプラスマイナス

一方で転調においては、もうひとつプラスマイナスで論じるべき要素があって、それが調号です。音階のメンバーと言い換えてもよい。キーが変わるとは、音階の構成音が変わることを意味します。そして音階の構成音が変わったことを、楽譜では調号で示します。

例えばこんな風に、BメジャーキーからCメジャーキーに転調した際には、「もうシャープはつけなくてOKです!」というアピールで、調号をナチュラルの記号で打ち消します。この記事では、調号変化のうちシャープが増える/フラットが減る変化を「プラス」、シャープが減る/フラットが増える変化を「マイナス」とみなして説明していくことにします。

五度圏で言うと、時計回りがプラス、反時計回りがマイナスになります。

例えばFメジャーキーからGメジャーキーに転調したら、それは「シャープが増える/フラットが減る変化」が2つぶんなので、「調号プラス2の転調」です。

あるいはD♭キーからBキーに転調した場合にはフラット系からシャープ系にガラッと変わりますが、反時計回りに2つぶんなので、「調号マイナス2の転調」とみなすことにします。地球をずっと西に進んでたら東から戻ってきた。そういうイメージです。

調号が変わるということは、音階のメインメンバーが変わるということ。それは聴覚上に新しい周波数をもたらすということですから、必然的に新鮮味、新しい刺激を楽曲に与えてくれます。調号の変化が大きければそれだけ聴覚上の変化も大きいと言えます。

「五度圏」は、キーどうしの関係を端的に表現している優れものですね。「和声の原理と実習」という本では、12個のメジャーキーどうし、12個のマイナーキーどうしは、「互に完全5度の関係で上下に結ばれている」と説明されます1。

とはいえ、この調号変化を「上下」で捉えると、中心音の上下変化とゴッチャになってしまいそうなので、ここでは調号変化は「ヨコ向き」で表現することにします。2種類の変化を混同しないよう、それぞれ「ヨコ」と「タテ」に分けて情報整理をしていくのです。

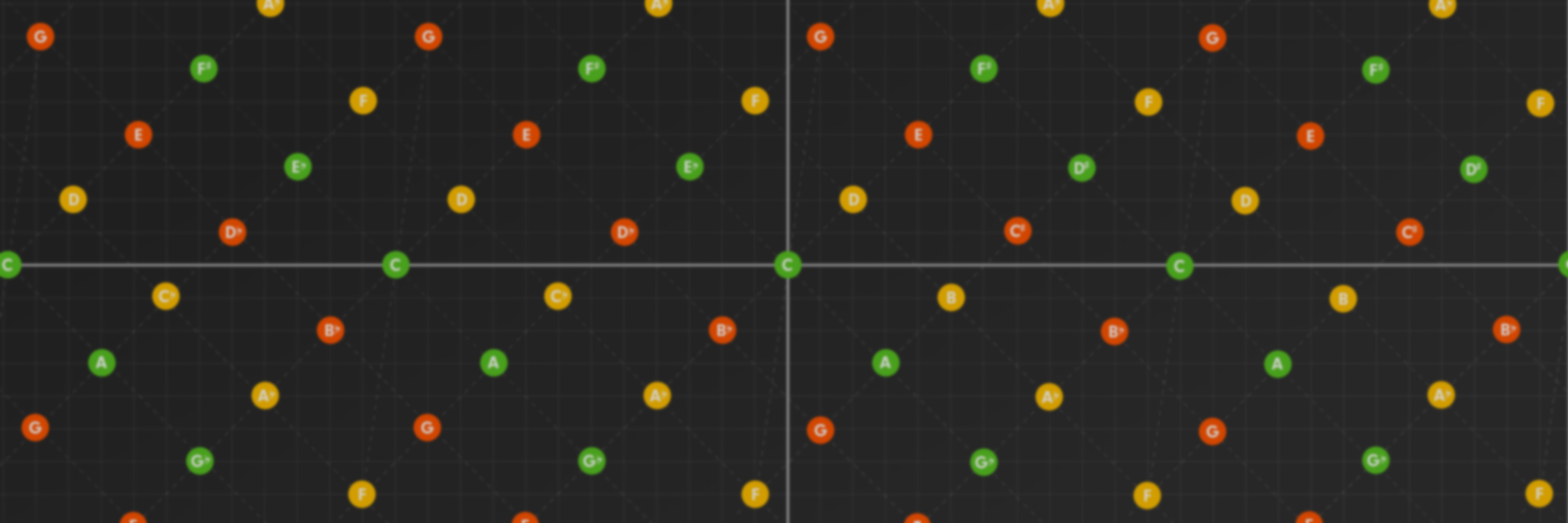

調号(Key Signature)の横軸、中心音(Tonal Center, Tonic Note)の縦軸ということで、s軸とt軸。これでキー同士の「距離感」のようなものをチェックしながら転調を論じます。例えばこのグラフで見たときにヨコにグーンと動く転調は、「中心音高の変化は小さいけど、音階メンバーの変化は大きい」のだと分かります。

2 調どうしの関係性をおさらい

本論に入っていく前に、調どうしの関係性についてもおさらいしておきます。今回はCメジャーキーを主調(基準となる調)として見ていきますね。また今後「Cキー」などといった言い方が断りなく出てきた場合には、それは「Cメジャーキー」を省略した言い方だと思ってください。

レラティヴ(平行調)

まずは「レラティヴ」から。レラティヴの転調を先ほどのグラフ上で表現すると、(調号の変化がないので)まっすぐ上下の動きになります。

今回はキーの話がいっぱい出てくるので、表示として上のように円型のアイコンを使用することにします。半音3つぶんの移動ですから、「-3」と表現しました。「調号の変化しない転調」は、このレラティヴ間転調しかありません。

このふたつのキーの関係だけは特別です。AマイナーキーのリーダーであるAmコードは、Cメジャーキーにおいてもトニック機能で、いわば「サブリーダー」のような立ち位置で働いています。そして何より、音階の構成音が同一で、それゆえ基調和音のメンバーが同じ。

その同一性のため、この”レラティヴ”な二者は極めてカジュアルに互いを行き来することができる。それゆえ明暗をくっきりと分けたい古典派クラシックでは、AマイナーキーにおいてはEmコードをEに変えるなど様々な工夫をすることで、コントラストを増長させて二者をしっかり区切るのがルールでした2。

一方でポピュラー音楽の理論を考えるうえでは、この二調を変に区別しようとせず、共存しているくらいの認識がよいということで、2調をワンセットにする「モニズム(一元論)」でこれまで進んできました。今回の転調について論じるにしても、それは同じです。必要がない限りは、この二者をセットにすることで情報量を圧縮して、解説をなるだけコンパクトに収めるようにします。

パラレル(同主調)

次にパラレルキー。これも主調と中心音が同一であるという点から親近性が高く、行き来がしやすい。それはII章で「パラレルマイナー」を学んだことで、既に体感として理解していると思います。グラフ上で表現すると、まっすぐ左右にプラスマイナス3の動きになります。レラティヴ転調とは対照的ですね。

「中心音高の変化しない転調」は、このパラレル転調しかありません。このパラレル関係はいわば表裏一体、光と闇の関係であります。表現に結びつけやすい調なので古典派クラシックにおいて非常に重要な役割を担っているほか、ポピュラー音楽においてもその重要性は非常に高いと言えます。

もし「調号変化1」と「中心音高変化1」がもたらす音楽的変化を等量であるとしてモデル化するならば、レラティヴ転調とパラレル転調はどちらも同じ「変化の大きさ3」だと言えますね。むろん、音楽の変化を単純に量で表すことはできないですけども。個人的な感覚としては、同じプラマイ1でも「調号変化」の方が聴覚上の変化が大きいように感じます。

属調・下属調

そして五度圏上で主調の左右隣にいるのが、属調と下属調です。

コードの時と同じように、Gは赤、Fは黄色でカラーリングしました。音高変化は+7、-7で、転調の中では最大です。一方で調号変化はそれぞれプラス1、マイナス1と最小です。それは「音階の構成音が似ている」ということであり、結果として基調和音にも共通のメンバーが現れます。たとえばCメジャーキーとGメジャーキーの基調和音を比較すると…

五度圏で見るとよく分かりますが、6つのうち実に4つが共通しています。これは下属調のFメジャーキーの場合も同じですね。調号プラスマイナス1の転調では、基調和音が4つ共通する3。

共通和音が多ければ転調しやすいかというとそうでもなく、それはそれで難しさがあります。というのもCメジャーキーではCがリーダー役、Gは高揚をもたらすドミナント役です。そこからGメジャーキーに転調するには、そのGが新しいリーダー(トニック)で、Cはサブドミナントに格落ちしたのだとリスナーに再認識させる必要があるということ。いわば下克上、ボス猿の交替劇ですから、それなりの「流れ」を作ってあげなければなりません。

そのためこの転調はクラシックでこそ定番ですが、理論的技術が要求されるので、ポップスでの使用頻度はそこまで高くありません。

機能で見る転調

この「転調によって各コードの機能が変わる」という見方は重要です。これがあるからこそ、I,IIm,IIIm・・・というディグリーネームが重要になってくるわけですしね。だから簡単に名前もつけておきたいと思います(使う場面は多くないとは思いますが)。

Cキー→Gキーのように、元の調でドミナント機能だったコードが主和音に置き換わるタイプをD転調、Cキー→Fキーのように、元の調でサブドミナント機能だったコードが主和音に置き換わるタイプをS転調と呼ぶことにします。そしてレラティヴ転調やパラレル転調のように、元の調でトニック機能だったコードが主和音に来るのはT転調4。

D転調、S転調では「これが新しいドミナントです!」「これが新しいトニックです!」という親切な提示がなされないと、リスナーの中で混乱する時間が生まれることになります。その違和感を楽しませるのが目的でない限りは、避けるべき事態でしょう。対してT転調はコードのTDS機能がある程度保たれるので、圧倒的に自然な転調がしやすいです。

ついでに、レラティヴ間の転調は「R転調」、パラレル間の転調は「P転調」と略称することにします(一般的な呼称ではありません)。今後何度も登場する言葉なので、ここで短縮しておくという目的です。

3. 十二調の座標関係

上で述べた4つのキーが「近親調」と呼ばれる、主調と関係の深いキーたちです。それ以外の調は、「遠隔調」と呼ばれるのでした。しかし、今回のs-t軸の座標で眺めると、必ずしも遠隔調が遠くにいるわけではないことが分かります。

こちらがCメジャーキーを主調として場合に12個のメジャーキーをグラフ上に全て並べたもの。属調・下属調は「s軸」で見れば圧倒的に近いですが、「t軸」で見ると遠い。それゆえ技術が要求されるというのは先述のとおり。

ポップスではむしろD♭キーやDキーのようなt軸で見て近いキーへの転調が繁用されます。それぞれ半音上、全音上への転調ですから、リスナーに高揚感を伝えやすいという点が大きいのだと思います。タテに遠い転調とヨコに遠い転調では、文字どおり転調の“ベクトル”が異なっていると言えますね。

それからある転調がD転調なのかS転調なのかT転調なのかも、おなじみ赤・黄色・緑のカラーが対応しています。EやB、F♯のように機能が分かりにくいものについては、まだ紹介していないコード編VIII章までの内容全てから総合的に判断し、このカラーになっています。

タテとヨコで転調を整理することで、転調に対して単なる数字的な理解ではなく、表現や編曲と結びつけた有機的な理解が進むはずです。ここからは、具体的な転調先ごとに分類して転調の知識を詰めていきます。

まとめ

- 転調の際には、レラティヴ転調を除いては調号(音階メンバー)が、パラレル転調を除いては中心音高が変わります。

- 中心音高の変化は楽曲の盛り上がりに関係し、音階メンバーの変化は聴覚上のサウンドの新鮮さに影響を与えます。

- 共通する基調和音を持つキーへ転調する場合には、「機能感の書き換え」が必要になる場合があり、理論上の工夫が重要になります。