目次

1. 黙殺された度数たち

VII章の「増六の諸和音」では、興味深い案件がひとつ残されていました。それは、クラシックの思想を継がないジャズ流派におけるコードシンボルシステムと増六和音の関係です。

現行の一般的なコードシンボルシステムにおいては、「増6度」の存在が黙殺されていて、クラシックの増六和音を表現する正式なコードネームが存在しないのでしたね。一律で短7度扱いされてしまうのでした。

20世紀当時の具体的な思想と動きを知ることは困難ですが、とにかく増六和音が「わざわざコードシンボルを用意するほどの存在ではない」と切り捨てられたことだけは間違いありません。こんな風に「異名同音を書き換える」ことを、英語でリスペルRespellというのでした。

もし「増六だよ」という気持ちをちゃんと伝えたいのであれば、シックスコードになぞらえて「+6」と書くとか、テンションコードになぞらえて「(+13)」と右肩に書くとか、そういう“非公式”な方法を取るしか現状はないのです。

全然あってもよさそうなコードクオリティですが、一般的なコード理論にこのようなシンボルはなく、「コード理論大全」や「The Jazz Theory」のような本格的な書籍でも、増六和音はその存在自体がスルーされています。

配慮としてのリスペル

綴りの高度なコードをリスペルして簡易化する行為はコードの世界では何かにつけて行われていて、特にU-FRETやコードスケッチのようにギター弾き語り層をメインターゲットにしたコード紹介サービスでは、そのような簡易化が顕著です。

例えばこんな風に、Fマイナーキーのドミナント和音で、前後のメロディから明らかに♭13thである音をリスペルして、「Caug」にしちゃったりする。そうすると、単にCメジャーキーのクリシェとかでCaugの押さえ方を暗記した人はそれを流用できて楽なわけです。これはライト層に対する心遣いから生まれたリスペルであって、配慮として理解できます。

ただ一方で増六和音には簡易化されたコードネームしかないのですから、ちょっと問題として深刻です。コード理論を愛し、正確にコードネームを書きたいと思うヘビーユーザーの心の行き場がないのです。

この回ではそういった「黙殺された度数たち」を知ることで、現行のコードネームシステムが抱える“穴”を把握し、コード理論にある微細な不整合に心の折り合いをつけようという、かなりニッチな内容になります。

コードネームの判定法

コードネーム判定の哲学もひとつではありませんが、ここでは最も精密であろうVI章のコードスケール理論に基づく判定法を用います。

こんな風に、背景にある音階情報とセットで考えることで、ある音が奇数度なのか偶数度なのかを正確に判定し、厳密なコードネームを与えることができるのでした。

♭10th/♯9th問題

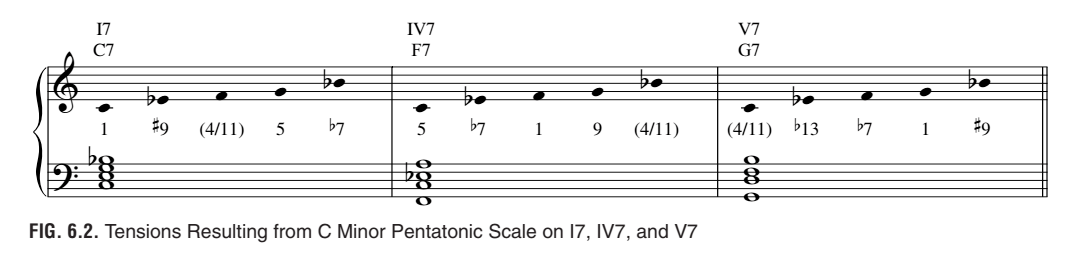

さて、コード理論がこの手の“黙殺”を行うのは、増六和音に限った話ではありません。例えばジャズ系理論書では中盤でブルースについて触れるのがお決まりですが、そこではブルーノートのミ♭を♯9th扱いしている場合があります。

Mulholland, Joe. “The Berklee Book of Jazz Harmony”

Mulholland, Joe. “The Berklee Book of Jazz Harmony”ご覧のとおり、V7においてはミ♭をちゃんと「♭13th」として捉えているのに、一方でI7においてはこれを「♯9th」と記しているという、あからさまに矛盾をはらんだ表記が平然と掲載されています1。

楽譜の方は妥協せずにちゃんとミ♭としているのに、テンションとしての解釈だけ♯9thとしているので、そこの食い違いがなおさら気持ち悪いですね。「M3とm3が同時にいるのはシステムとしてマズい」という想いから、このような表記になったのだと思います。

変位のキャンセル

しかし結局のところ、「M3とm3の共存」はブルースだけでなく日常的なポピュラー音楽でも発生します。その代表が、メロディ編でおなじみの「変位のキャンセル」ですね。

これまでさほど論議のテーブルには上げて来ませんでしたが、この変位のキャンセルという考え方、すなわち「♭10thテンション」という存在を、一般的なコード理論は認めていません。こんな風に前後関係やフレーズの乗り方から明らかにソ♮である音も♯9thと記すシステムになっています。先ほどのブルーノートの件と全く同じスタンスで、M3とm3が共存している実情に対し、「これはオルタード・ドミナントだから可能な♯9thテンションなのだ」と言い聞かせているのです。

しかし他にも近代クラシックでもバルトークのような作曲家がメジャーコードにマイナーコードを乗せる「major-minor chord」を活用していることも知られていますし、「スパニッシュ・エイト」のような民族系8音音階でも、M3とm3の共存はあります。

そういった状況を考えればいっそ♭10thテンションというコンセプトを認めてしまった方がシステムがスッキリするのではとも思うのですが、とにかく現状そうなってはいません。

♭4th/3rd問題

また、「減4度」の音程もコードシンボルシステムでは黙殺されています。

この記事の続きを読むには、ログインが必要です。サイドバーのログインフォームからログインしてください。メンバー登録は無料で可能です。

こちらはマイナーキーのよくあるコード進行に装飾を加えていったもの。「減4度」はけっこう身近な存在で、こんな風にドミナントセブンスの♭13thを根音省略してディミニッシュセブンスにすると必ず現れます2。

純粋に考えればこれは「♭11th」と呼ばれるべきテンションですが、やはりそのようなテンションは一般には亡き者となっていて、まあ紹介されないですよね。

特に今回は変位のキャンセルも発動させているため、鍵盤だけ眺めるとAΔ7(-5,13)に見えちゃいます。そういう勘違いを防ぐためにも、この♭11thくらいは正式に導入されてもいいのになと思います。

o3rd問題

またメロディ編IV章の「音階の調合」で触れましたが、現行のコード理論には「減3度」のシンボルもありません。

「減3度」は「シ-ド-レ♭」や「ファ♯-ソ-ラ♭」のように、3つの音度が半音で連続した時に現れる音程。半音2つぶんですから、「長2度」とエンハーモニックです。

「減3度」は「半音の連続を含む音階」で3度堆積をしてコードを作った時に現れます。アラビックスケールにおいては上譜のように、vii番目のコードで減3度が発生し、これに対応するコードシンボルがないという事態に陥ります。もしこれを表記したいという場合には、「-3」のような表記を使うのが妥当なラインでしょう。

マイナーの「m」が要るかどうかは微妙なところ。ただコレがないと「-3」を「短3度」だと受け取られて、「なんでわざわざ-3なんて書き方してるの?」と疑問を抱かれる可能性もあるので、念押しとして「m(-3,-5)」と書けば安心な感じがあります。

そもそも、「-5」は減5度、「-9」は短9度という具合に、「減」と「短」の記号が分別されていないこともまた問題ですよね。

2. スペリングを放棄されたものたち

増六和音と同様に正確な度数測定を放棄された和音の代表格が、ディミニッシュ・セブンスです。

現行の慣習では、「短3度間隔で12音を4等分」になっていればなんでもdim7と綴ってよいような風潮がありますが、実際にはシックスコードであるものが紛れ込んでいます。

ディミニッシュ問題

その典型が「オグジュアリー・ディミニッシュ」で、この技法は元々はクラシックの時代に半音階的な装飾から生まれたとされ、実際にメンデルスゾーンなどの作品に用例があります3。

バス以外の全員が隣の音度に移動する“トリプルのサスペンド”によって偶発的に生じたのが始まりとされます。この時のラの音は、紛れもなくラの音であって、どこからともなくいきなりシ♭♭が現れたと解釈するのはあまりにも不自然。ラなのだから、長6度なのだから、このコードは本当はシックスコードの一種なのです。

点在するdim7もどきたち

他にも、主にハーモニックマイナー/ハーモニックメジャー系のスケール環境では、見かけ上dim7とそっくりなシックスコードはいとも簡単に発生します。

こんな風に、「dim7は転回してもdim7」とは言ったものの、実際にハーモニックマイナー世界でdim7をグルグル回すと、「1-3-5-7」の3度堆積になっているのは、導音から積んだBo7だけ。

それぞれに厳密なコードネームを振ると上記のようになりますが、ここまで精密なコードネーム振りがなされることはまあないでしょう。シックスコード系列のコードにdim7の名をあてる行為は、コード理論の世界では常態的に行われているのです4。

簡易化が生む軋み

しかし、減7と長6を同一視してしまったことは、システムに相応の“軋み”をもたらします。

Mulholland, Joe. “The Berklee Book of Jazz Harmony”

これは先ほどと同じ書籍のオグジュアリー・ディミニッシュの解説ですが、コードネームは諦めて「dim7」。度数振りもそれにしたがって「o7」とし、しかし楽譜だけは真実を伝えるためにラのままです。

その結果、この楽譜だとスケールメンバーに6度の音が存在せず、しかもo7とΔ7が同在するというおかしな外観になってしまいました。システムを分かりやすくしようとコードネームを簡易化した結果“軋み”が生じ、それが読み手にまた新しい疑問を生んでしまうというのは、皮肉なことです。

ホールトーンスケール問題

同様にしてホールトーンスケールも、異名同音については「もうどっちでもいいよ」みたいな雰囲気がありますよね。「12音を全音間隔で6等分した音階」というところがホールトーンの本質であって、綴りなど二の次だと思います。

見た目の統一感重視でラ♯と綴る人もいれば、aug7コードと対応していることを重視してシ♭と綴る人もいる。さすがに、このどちらが相応しいかの議論など一度も見たことがありません。

ホールトーンと個体差

しかし、いざ調性音楽の中にこのホールトーンスケールが織り込まれた場合には、そのコンテクストから相応しい綴りを決められるときも本当はあります。

こちらはAフリジアンスケールからスタートし、そこにAメロディックマイナーのエッセンスをちょっとずつ織り交ぜていき、次第にB♭がバスのときにB♭ホールトーンが発生するという流れの音楽です。

たとえ一時的にホールトーンになったといえど、それはフリジアンとメロディックマイナーの血が通ったホールトーンです。そのコンテクストゆえ、以下のようなスペリングが相応しいといえます。

このような判断は、私たちがふだんソ♯とラ♭を区別することの延長線上にある、至って日常的な行為です。どちらととるかで音楽的な意味が異なり、カーネルや傾性が異なり、リスナーに与える印象もわずかに異なります。

しかし、このような「文脈によるホールトーンの個性分岐」までは、理論書には掲載されません。可能性があまりにもたくさん考えられるし、わざわざ取り上げるほど大きな意義もないからでしょう。

これは何も、「楽譜を正確に綴ることが大切だ」と言っているのではありません。文脈から切り離された理論書の世界に浸ってしまうと、現実世界にある音楽の豊かさや奥深さを見落としてしまうかもしれないという話です。

こちらは先ほどと全く同じ演奏ですが、もっと発想が過激です。E・F♯・G♯音をわずかに上げ、B♭・C・D音をわずかに下げてチューニングして、フリジアの「へばりつく感じ」とメロディックマイナーの「うわずる感じ」を強調してみました。

ホールトーンの「等間隔」が僅かに崩され、フリジアとメロディックマイナーのカラーを、文脈だけじゃなく内容にも実際に反映させた形で、ほんの僅かですが聴覚印象に違いがあり、フリジア部分とメロディックマイナー部分の“分離”が良くなっています(分離することが良いことかどうかはまた別として)。

なんだかトリッキーな方法に見えますが、歌モノのボーカルはいつだってこういう鍵盤を超えたピッチ表現を(理論に基づいてではないにせよ)行っていますし、アカペラ合唱なんかなら実際にこの手の調整を理論的に行うことも考えられます。

このように奥へ奥へと進んでいくと、dim7やホールトーンの異名同音振りは、理論書の中でギブアップするのは仕方ないにしても、現実世界で捨てるのはもったいないことだと気付きます。