シンフォニア・タプカーラと緊急地震速報の和音について

- このトピックには11件の返信、2人の参加者があり、最後に

play music !により4年、 4ヶ月前に更新されました。

play music !により4年、 4ヶ月前に更新されました。

-

投稿者投稿

-

2021.9.25 22:28

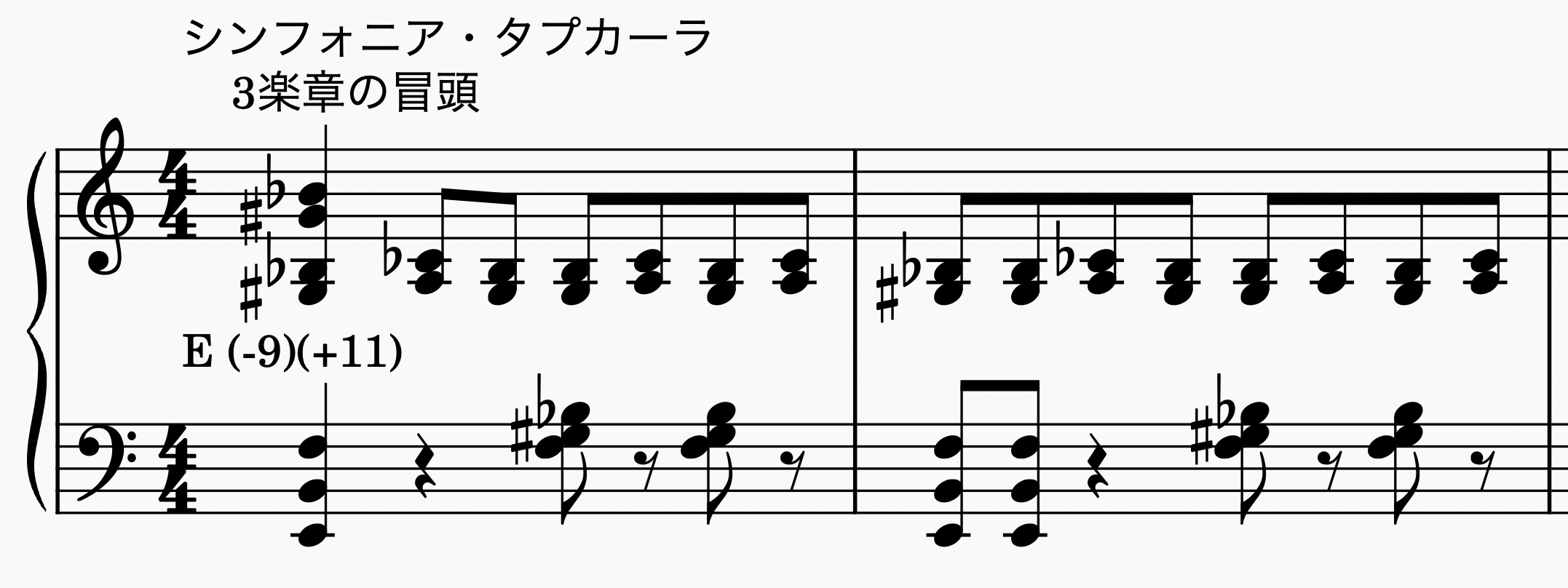

伊福部昭のシンフォニア・タプカーラが音楽アプリのランダム再生で流れてきて改めていい曲だなと思い、色々調べていると緊急地震速報のアルペジオの和音がタプカーラの第三楽章の冒頭部分の和音から作られたと書かれているものがたくさん見受けられました。

しかし、何度聞いてもあまりしっくりこなかったので和音の構成音を調べてみました。

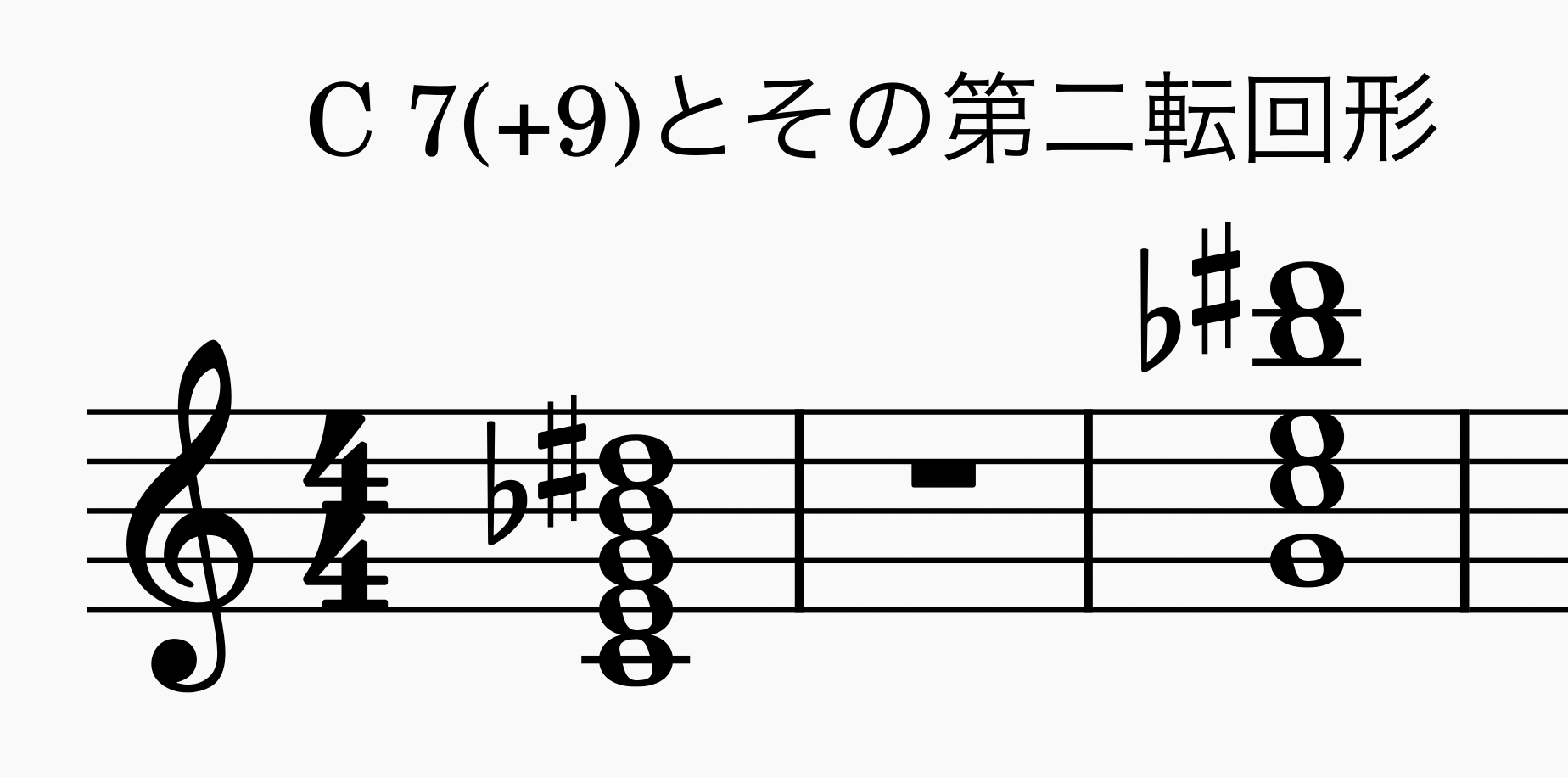

緊急地震速報の和音はC7(+9)の第2転回形で、タプカーラの和音はE(-9)(+11)で比較しやすいようにCへ移調するとC(-9)(+11)でした。

トップノートも緊急地震速報の和音はレ#で、タプカーラの和音はソ♭と異なり全く印象が異なる和音だと感じました。

C7(+9)は長調の第3音であるミと短調の第3音であるミ♭の両方を持ち、明るとも暗いともどっちとも言えない響きのある和音であり、第2転回形にしてあまり聴きなれない音にしているようです。

E(-9)(+11)は曲中ではベースのミとその完全五度であるシに対して、ファがベースのミに対して短二度でその上のシに対しては減五度で上から当たっています。その上にソ#とシ♭の長二度の関係を持つ二音がオクターブ重複されています。ここの長二度は2拍目以降の八分音符の動きであったり3拍目と4拍目のリズムを作っている音に使われていて重要な役割をになっていると思います。また、一番印象に残りやすいトップノートがシ♭がベースに対して減五度の関係になっています。

自分なりにこの2つの和音について考えてみましたが、2つの和音は共通点がほとんどなく和音の構成を調べても緊急地震速報のチャイムの音がシンフォニア・タプカーラの和音から作られたという話には納得できませんでした。

この投稿を見てくださった方で、上にあげた2つの和音に関して、ここは似てる、タプカーラの和音をこうしてこうしたら緊急地震速報のチャイムの音に変形できるなど何か気付いたことがあれば教えていただきたいです。

2021.9.26 07:23シンフォニア・タプカーラの

冒頭1つ目の和音を

譜面通りに低音から順番に

アルペジオにしてみますと、

確かに緊急地震速報のメロディーと

雰囲気が似ちゃってますね😁

更に2オクターブあげてみると、

ますます似てきます!

えーっ なんでー?!(笑)試しに

緊急地震速報のメロディーを

シンフォニア・カプターラの

冒頭1つ目の和音で伴奏すると、

現代音楽っぽい感じで

オーケストレーションとして

ちゃんと成立しちゃってます😁2021.9.26 11:56実際にメロディーを作って

聴き比べてみたのがこちらです

😁「似ている」と言われれば

似ている

「似ていない」と言われれば

似ていない...です(笑)①緊急地震速報

②シンフォニア・タプカーラの

冒頭1つ目の和音を低音から順番に

アルペジオにして2オクターブあげた

メロディー

③緊急地震速報を

シンフォニア・タプカーラの冒頭1つ目

の和音で伴奏それぞれ2回演奏されます

→

ところで、わたしは一体

何をやっているのでしょうか?😅2021.9.27 18:45緊急地震速報を作曲された

伊福部達さんの講演を

まとめた記事がありましたこれによりますと、

「叔父の息子から楽譜を取り寄せ、

第三楽章の冒頭部を詳細に調べた

図6に第三楽章の冒頭部分の和音を

C調に移調した音型を示した」

→C7(#9)

と書かれていますので、

ひょっとすると

伊福部昭さんの息子さんの

持っていた楽譜と

異なっている可能性もありますねご参考までに…

→2021.9.27 19:56「伊福部達 緊急地震速報」

で検索して頂くと、

上記pdfの全ページ(10頁)を

ご覧になれます

かなりこと細かく作成された経緯が

書かれていますので、

よろしかったら

ご参考になさって下さいませ^^2021.9.30 18:03ありがとうございます。

タプカーラはアーティキュレーションなどを書き加えた改訂版が存在し、伊福部達さんが取り寄せられて参考にしたものは初版のタプカーラとその講演会資料中で書かれているので版による違いももちろんあるかもしれません。ただ、講演資料の中で引用されているファゴットの楽譜を見ると第一小節目はミとシ、第二小節目はミとソ#とシ♭が確認でき、やはり初版でもE(-9)(+11)のようです。

資料中では単にC調に移調しか書かれていない部分に代理コードや変化和音、付加和音のような和音の響きを残しながら別の和音に変える操作がなされたのかもしれないと思い、スレッドを立てた次第です。

と、書きつつ今一度2つの和音を見比べていますと長三和音に完全四度の響きが加わった和音と見ることができるので完全四度の音のベースとの位置関係が違いますが共通点と言えそうですね。

2021.10.3 07:16達さんの楽譜の画像がぼやけすぎて

おりまして、

私には解読不能でした(^^;いま一度、

このスレッドの冒頭にある

①シンフォニア・タプカーラの和音

②転回前の緊急地震速報の和音

③緊急地震速報の和音

に立ち戻ってみますこれら3つの和音を

聞き比べてみますと、

やっぱり響きがどことなく

似ているような

気がするんですよね①は低音部のシとファ

②はミとシ♭

③もミとシ♭

これらの音程は

いずれもトライトーン

となっておりまして、

響きが似ている理由が

ここにあるのかなぁ

と思ったりもしますそこで、

以下の手順でもう一度

メロディを作ってみました手順1

シンフォニア・タプカーラの

高音部は

ソ♯とシ♭がそれぞれ

オクターブユニゾン

になっているので、

1番上のソ♯とシ♭を省略して

緊急地震速報と同じ5音とする手順2

緊急地震速報と同様に

最低音から順番にアルペジオにし、

1つ目のアルペジオを

半音上げたアルペジオで

追いかける手順3

メロディ全体を2オクターブあげる→

※緊急地震速報、

シンフォニア・タプカーラ

の順で4回づつ再生されますやっぱり

「似ている」と言われれば、

似ている

「似ていない」と言われれば、

似ていない…😅変わらないのかよっ?!😁💧

以上、ご参考までに…^^

2021.10.3 08:53ところで、

私たちがアルペジオを

1つの和音の響きのようなもの

として感じるのは、

以下に述べられているような

音楽の特性があるようなのです伊福部昭 著「音楽入門」

より抜粋~~~

恐らくダンが述べているように、

ある継続する時間によって

表された音楽が、

総体としてほとんど瞬間的な、

時間の観念のない特定な静的な印象に

要約され得るのと同じように、

異なった時間に起こる運動が、

同時的な対比として感じ得る

という因子に基づく

ものなのでありましょうこのカノン的要素の試みは、

視覚的な音楽である

純粋舞踏にも応用し得ますが、

視覚にあっては、決して音楽のように

別種の美を生み出しはしないのですこのように時間的に異なって

出現する印象を、

同時的な印象として

受け入れることができることを

知ったのは、

音楽の多様性を更に

拡大することになるのです

現代になって、今までは、

時間的経過の上でなくては

考えることもできなかった、

転調を、

同時的な和音の上で果たす

ことができるという、

カゼッラの主張も、

音楽のこの要素から

導かれたものなのです

~~~同じ音楽を聴いても

人によって印象が異なるのは、

聴いた音楽を

自分の感性で再構築しているからだ

いうようにも受け止められます^^2021.10.4 18:50追加情報となります^^

伊福部達さんは

冒頭の和音を

「G7(#9)」

と解釈されているようです――『シンフォニア・タプカーラ』の和音は、どうしてチャイム音に適していると考えられたのですか?

伊福部 ちょっと楽理的な話になってしまいますが、この冒頭の「ワァーン」という和音はコードでいうと「G7(#9)」というものです。

→

https://bunshun.jp/articles/-/4889?page=4

取り急ぎご連絡まで…^^

2021.10.5 18:10どうやら

達さんがおっしゃっている

「冒頭部分の和音」とは

゙1小節目全体の音群゙を指している

と考えると、

つじつまが合うような

気がしてきました高音部の

G、B、B♭が8分音符で

繰り返され、

低音部で

FとGが鳴っているから

「G7(#9)」の響きだと

おっしゃっているように

思われますこの推測が正しいとすれば、

「緊急地震速報は

シンフォニア・タプカーラの

冒頭部分をもとにつくられた」と

達さんの言葉通りに

受け入れるしかありません😁

これは解釈の違いによる齟齬

ということのようにも見えます^^;ところで、

私にとってコードは

ギターを始めたころから

慣れ親しんだ存在ですが、

オーケストラのスコアを見たときに

オーケストラの曲って

コードでは表現しきれないもの

なんだなぁと

戸惑った記憶がありますコードネームにつきましては

様々な見解があるようですが、

゙編曲の本゙という本の中で

とある作編曲家の方が

以下のように述べられています「コードを知っているということは、

絶体必要不可欠であるが、

それ以上のものを書くには

必要のないもの

編成が大きくなれば使えないし、

使わないで音で書くわけで、

コードネームを必要とする音楽とは、

その次元のものである」あるいは、

別の編曲家の方が

以下のように述べられています「下の進行によって

上部構造が規定されてしまう

ということが、

最近は好きでなくなった

従って、上の構造上の問題で、

それがG7に聞こえてきたり、

G7-Cという流れがわかってきたり

するという、

そういうことのほうがむしろ好き

だったり、

G7からCにいくのだろうな、

と思うと全然別なルートが入って、

別な流れに行ってしまう、

というようなことがおもしろく

感じている」ご参考までに…

私のメロディー実験、

意味なかったですねぇ😁笑2021.10.10 09:28それにしても

冒頭でおっしゃっていた通り、「タプカーラ」って

ほんとにいい曲ですね^^シンフォニア・タプカーラᐸ第3楽章ᐳ (Live)

→

-

投稿者投稿

このトピックに返信するにはログインが必要です。