1990年生まれ。15才から作曲と音楽理論の独学をはじめ、2010年に本サイトの前身である「音楽理論のSONIQA」を開設。慶應義塾大学(環境情報学部)にてコンピューターミュージックの教授である岩竹徹氏のもと古典和声学を学び、卒業研究として「マクロ音楽理論」を発表。現在はサウンドとグラフィックのデザインを中心に様々な活動を行っています。

吉松悠太 (a.k.a. PLUGMON)

yuta yoshimatsu

サウンドデザイナーとして

サウンドウェア分野ではウェイブテーブルのプログラミング言語UHMを用いて波形を開発したAnalog Anthemを筆頭に、HiveとSerumのプリセット集をリリースしています。

またu-heに公式なウェイブテーブルの提供も行っており、Hive2内の波形「DNA」「Exorcist」などいくつかは私が制作したものです。2023年には、u-heの公式プリセットパック「Automata」にサウンドデザイナーとして参加しました。

PLUGMONはオーディオ・ディベロッパーとして、KVR Audioのディベロッパーリストに登録されています。

ピクセル画家/映像作家/音楽家として

本サイトやplugmon.jpのピクセルアートはすべて私が制作したものです。また近年の製品においてはそうした自作の画像と楽曲を用いたプロモーション映像を制作しており、ディベロッパーかつアーティストというユニークな立ち位置で活動しています。

ライターとして

2021-2023年にかけて、ソニー・ミュージックエンタテインメントが運営するSoundmain Blog(現在はサービス終了)にて2つの連載を担当しました。「トラックメイカーのための音楽理論」では五線譜を一切用いずにビギナー向けの音楽理論を紹介、「UI/UXから学ぶDAW論」ではUIデザイナーの視点からDAWの構造を紐解くなど、分野を横断した知識を強みに執筆をしています。

加えてリットー・ミュージックのサウンド&レコーディング・マガジンでは、Bitwig Studioの解説連載を担当しました。当該連載は、同誌が運営するWEB上でも公開されています。

また音楽理論の流派ごとの定義のずれや広義/狭義での語義のぶれといった事情に精通している立場として、伏見瞬『スピッツ論』では音楽理論に関する校閲を担当しました。

そして本サイトの執筆はもとより、サイトデザインに始まりコミュニティやゲートウェイテストのシステム、PLUGMONのストアシステムなど、ウェブサイトの全てを私自身で構築・管理しています。

学術講義活動として

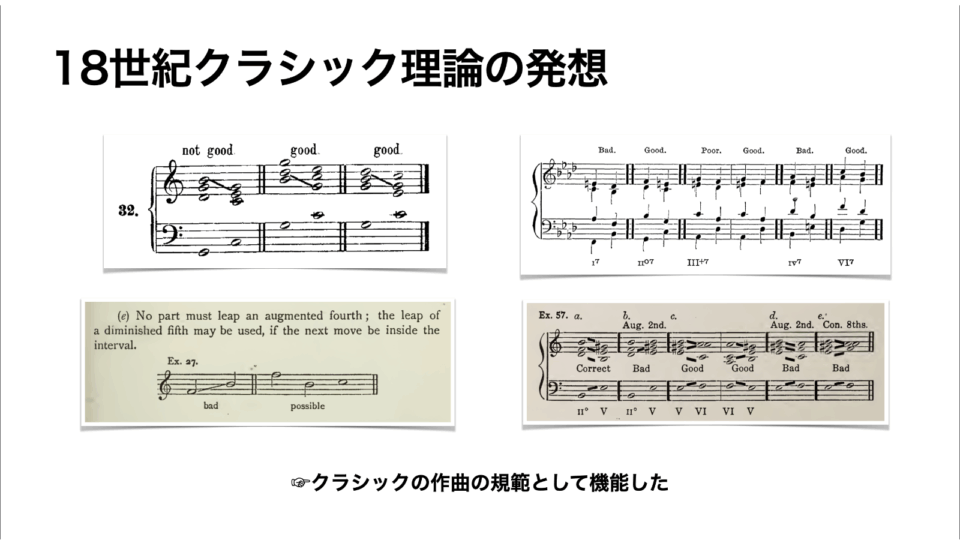

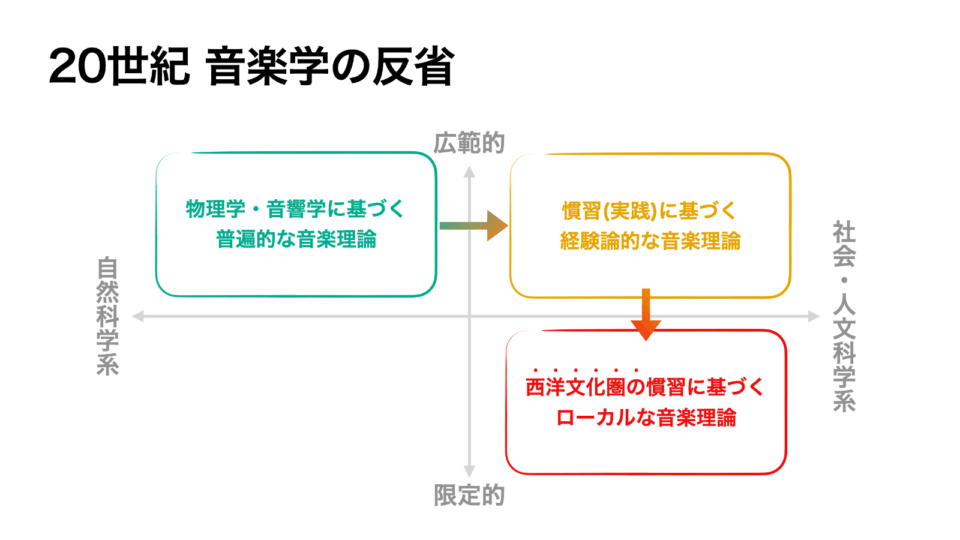

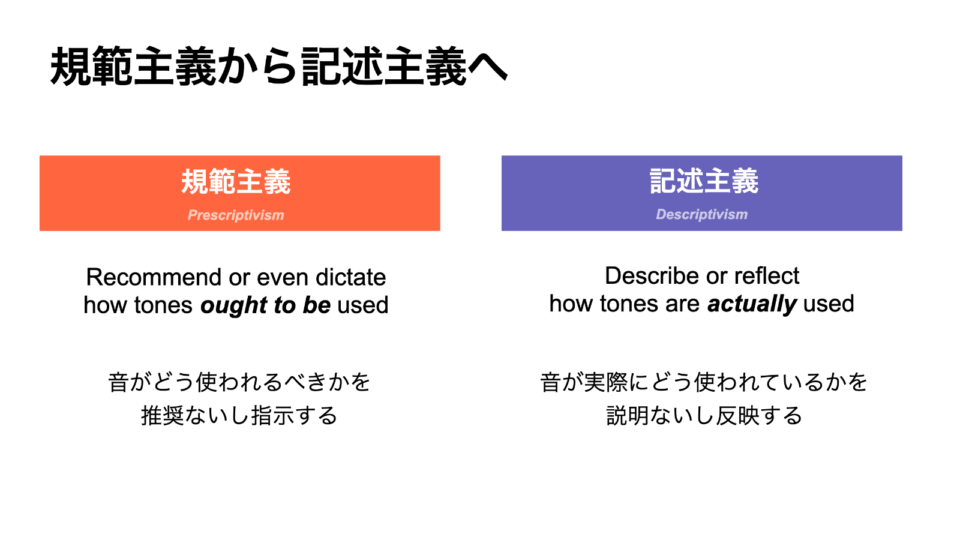

SoundQuestのコンテンツは2010-2020年代の最新の専門書や学術論文の内容を多く参照しており、アカデミズムと大衆を繋ぐ活動として学術界からの評価を獲得しています。その活動が高じて、2024年には京都大学文学部の「メディア文化学」、2025年に九州大学大学院 芸術工学研究院の「音楽社会文化特論」にて、ゲストスピーカーとして講義を行いました。

講義では音楽理論を知らない学生向けに噛み砕いた形で先端的な研究や動向を紹介し、学部それぞれに合わせた関心に応えて好評を得ています。

お仕事のご依頼に関して

現在GUIに関するお仕事のご依頼は(おおむね)受けておりませんが、サウンド関連のお仕事、音楽理論やDTMに関する執筆・校閲等のお仕事については承っております。ご連絡・ご相談はコンタクトのページからお待ちしております。

吉松悠太 (a.k.a. PLUGMON)

吉松悠太 (a.k.a. PLUGMON)